В Москве мы почти не вспоминали о прошлом, обоим это было очень печально. У него была небольшая библиотека. Он много читал. Вдоль аллейки к его дому росли цветы.

Дмитрий Исидорович с большой теплотой говорил о своих знакомых, которые его навещали и приносили ему книги. Около него всегда были цветы и фрукты — для очередного натюрморта.

Он всегда меня удерживал обедать — мы разговаривали долго, до вечера.

У Митрохиных был какой-то особый — не удивляющийся, не то одобрительный, не то осуждающий — возглас, слова я забыла, но эта интонация и выражение лица остались в моей памяти.

1976

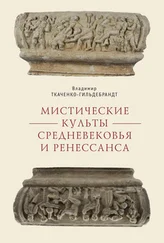

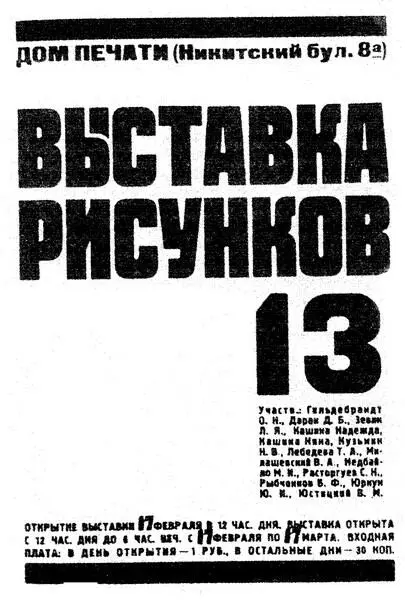

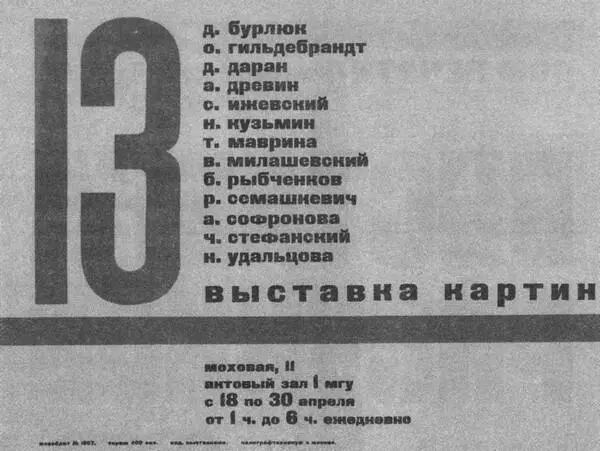

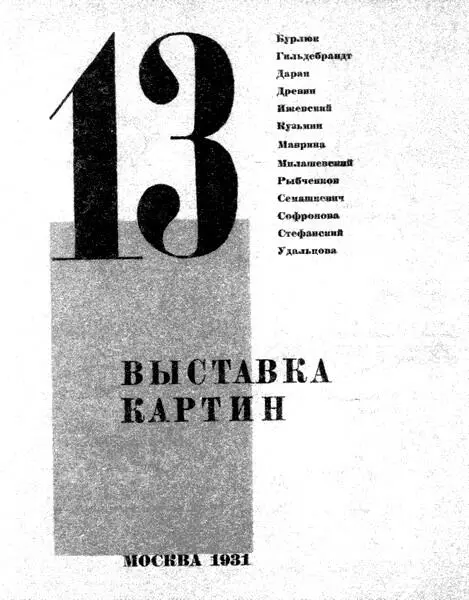

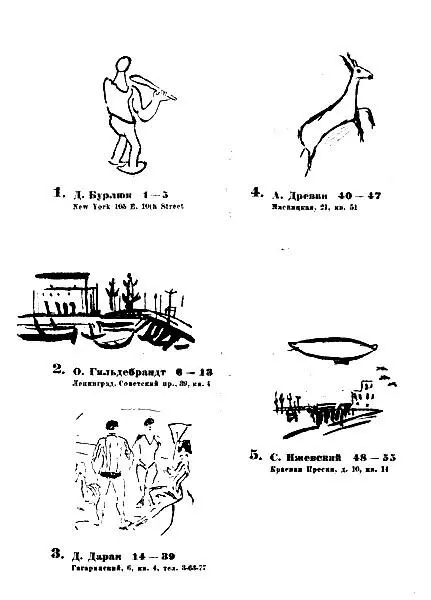

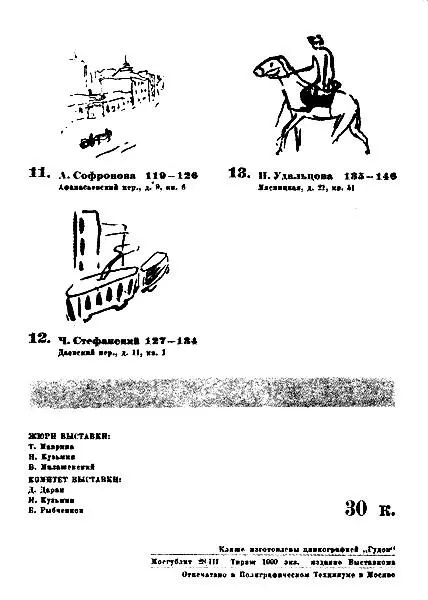

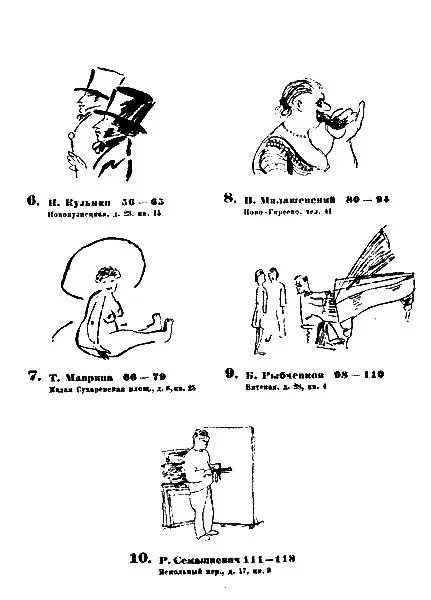

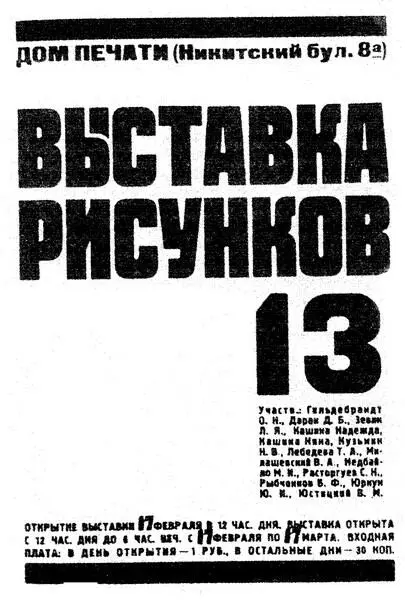

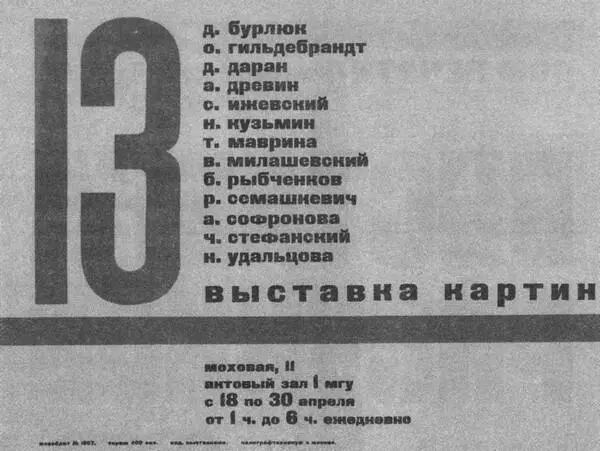

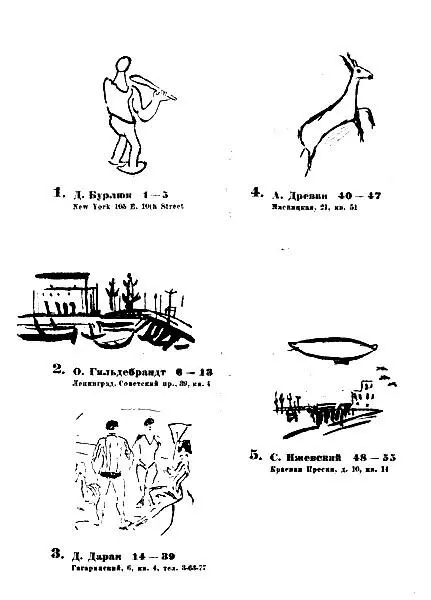

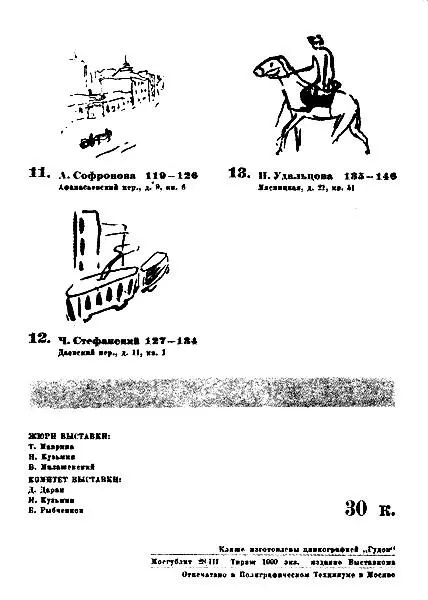

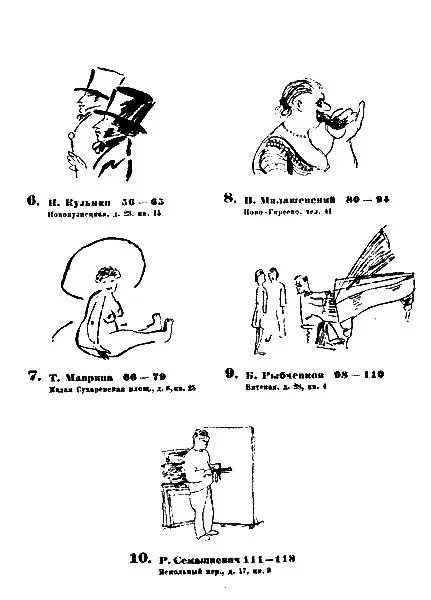

«Тринадцать» {35} 35 «Тринадцать» (1927–1932) — группа художников-графиков, названная по первоначальному числу участников. Ядро группы составили Н. Кузьмин, В. Милашевский, Д. Даран и С. Расторгуев; позднее к ним присоединились Л. Зевин, Над. Кашина, Нина Кашина (Н. Памятных), Т. Лебедева (Маврина), М. Недбайло, Б. Рыбченков, а также саратовский художник В. Юстицкий и ленинградцы О. Гильдебрандт и Ю. Юркун. Группа подготовила три выставки (февраль 1929, весна 1930 (не была открыта из-за конфликта среди участников), весна 1931). В целом творческая платформа основывалась на стремлении уйти от канонов академического рисования к непосредственности выразительного наброска, от композиционной заданности к утонченной свободе передачи образа. Подробнее см. во вступительной статье Н. Плунгян к настоящей книге.

Меня спросили — кто, не помню, скорей всего, Н. В. Кузьмин — не боюсь ли я числа 13. Нет! Я, безумно суеверная, этого числа не боялась. К тому же я очень любила Бальзака «Историю 13», особенно всё о Де Марсе {36} 36 Анри де Марсе — один из героев цикла О. де Бальзака «История Тринадцати» (1834).

.

Афиша первой выставки группы «13». 1929

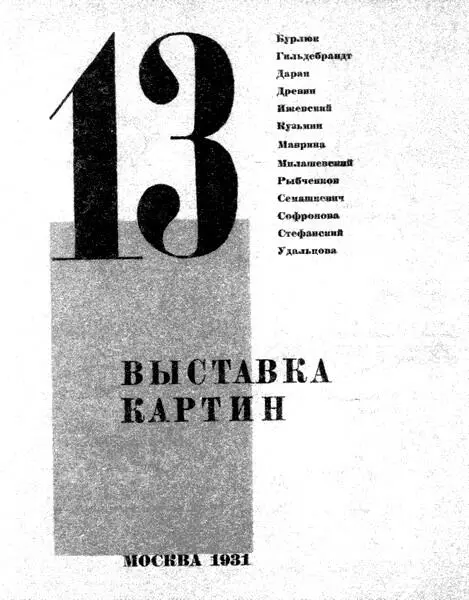

Афиша третьей выставки группы «13». 1931

Обложка каталога третьей выставки группы «13». 1931

Каталог третьей выставки группы «13». 1931

Я никогда не была ни на одной из выставок — и, следовательно, ни на одном из заседаний и бесед.

Я хочу вспомнить о товарищах, начиная с тех, кого знала всего меньше.

Последняя из «13», кого я узнала, была (в 1948 г.) Удальцова. Мне рассказывали, что она очень талантливая и пережила много печального. Я не помню картин в ее квартире, она мне подарила свой рисунок и приняла очень приветливо. Я старалась говорить по возможности не глупо и почтительно и как будто сумела. У нее было что-то вроде ремонта или перестановки.

Мы с ним были (в Москве, до войны) на выставке, где должны были быть его картины. Где — не помню. Когда я переходила из комнаты в другую, я в просвете увидала картину — чью, я не знала, — увидав ее, я вскрикнула и схватила за руку Рыбченкова. Это была «Сухарева башня» {37} 37 Согласно комментарию М. А. Немировской, местонахождение картины «Сухарева башня » («Утро на Садовой») неизвестно. Первоначальный эскиз хранился у дочери художника.

. Но мне показалось: кусок Петроградской стороны — красновато-кирпичное здание в мареве. Это было похоже на места Незнакомки, — как очень мило высказался сам Блок: «улица, где шлялась незнакомка». Какой-то ленинградский (петербургский) весенний вечерний туман овевал это кирпичное здание, почти таинственный. Я долго не могла забыть эту картину! Реакция на нее моя была искренней и, может быть, неожиданной для самого Рыбченкова. Он потом пригласил меня посмотреть его мастерскую. Район был для меня незнакомый! Рыбченков подарил мне несколько своих акварелей. Я видала потом его работы в «Огоньке» и других изданиях, но самого Рыбченкова больше не видала. У меня о нем хорошее воспоминание, и на все падает свет от его таинственной, восхитительной картины.

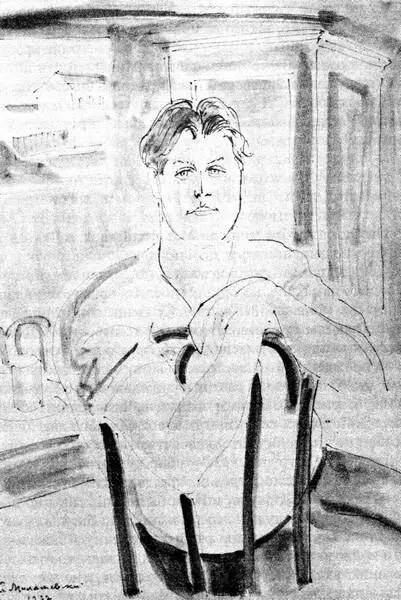

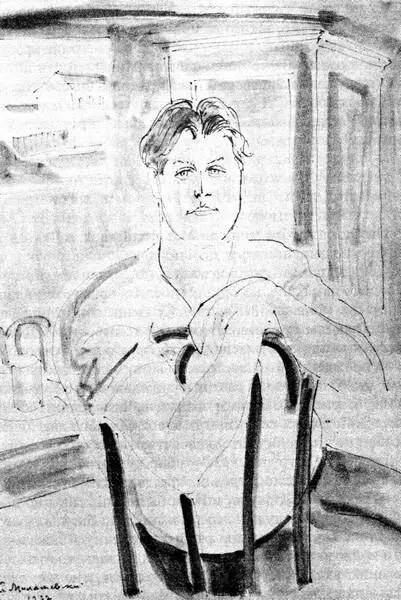

В. А. Милашевский. Портрет Бориса Рыбченкова. 1932. Государственная Третьяковская галерея

Читать дальше

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/books/221198/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol-thumb.webp)