6 сентября 1918 года было опубликовано сообщение о расстреле «в ответ на белый террор» 512 человек и одновременно начата публикация списков заложников (общей численностью 476 человек), продолжавшаяся 7, 8 и 10 сентября (см.: Петроградская правда. № 193–196; ср. также: Смолин А. У истоков красного террора // Ленинградская панорама. 1989. № 7. С. 27). О событиях, сопутствовавших аресту и заключению Юркуна, см. также: Морев Г. А. Из комментариев к текстам Кузмина <1> («Баржи затопили в Кронштадте…») // Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 25–30.

О встрече с Чернявским в эвакуации, в Новосибирске, зимой 1943 года вспоминает Д. Н. Журавлев (см.: Журавлев Д. Н. Жизнь. Искусство. Встречи. М.,1985. С. 153).

Un реи gaga (фр.) — впавший в слабоумие.

Близкие Л. Каннегисера — мать, отец и сестра, арестованные 30 августа, были освобождены в конце декабря 1918 года. 24 декабря следователь Н. Антипов подписал «Постановление по делу убийства тов. Урицкого» с выводом — «всех арестованных по этому делу освободить, возвратив им все отобранное при аресте» ( Шенталинский В. Преступление без наказания. С. 181; см. также: Отечественная история. 1993. № 6. С. 60). М. А. Алданов в очерке «Убийство Урицкого» рассказывает о визите Р. Л. Каннегисер к умирающему Г. А. Лопатину в день ее освобождения; Лопатин скончался 26 декабря 1918 года (см.: Алданов М. Собр. соч. Т. 6. С. 508). О четырехмесячном пребывании родственников Л. Каннегисера в Дерябинских казармах упоминает и H. Н. Каннегисер в биографическом очерке своего отчима — переводчика И. Б. Мандельштама, также подвергшегося аресту и заключению (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 11. Paris, 1991. С. 386). В марте 1921 года, вскоре после подавления Кронштадтского мятежа, Каннегисеры и И. Б. Мандельштам были вновь арестованы, но вскоре — возможно, после заступничества М. Горького — освобождены (см. дневниковые записи Кузмина от 26 и 28 марта и 14 апреля 1921 года // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 12. Paris, 1992. С. 456, 457, 462). Родство с семьей Каннегисеров — И. Б. Мандельштам был двоюродным дядей Леонида — сыграло роковую роль в его судьбе: И. Б. Мандельштам позднее неоднократно арестовывался и умер в казахстанской ссылке.

«Лордом» в очерке Цветаевой назван Иоаким Самуилович Каннегисер.

Неточная цитата из стихотворения А. Ахматовой «Встреча» (цикл «Новоселье», 1943).

Паллада Олимповна Богданова-Бельская.

Возможно, имеется в виду один из братьев П. Богдановой-Бельской — Кронид или Леон Олимпович Старынкевич. О пребывании самой Паллады в 1920 году в Крыму см. в воспоминаниях Б. О. Берга (Русская мысль. 1990. 2 ноября. Лит. приложение № 11. С. XI. Публ. Р. Д. Тименчика); там же см. выразительные свидетельства о «ее мятущейся и непосредственной натуре, поставленной вне рамок и привычных условностей».

Роза Львовна Каннегисер.

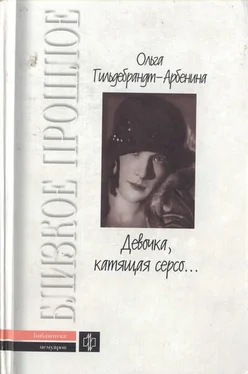

Сохранилось несколько свидетельств о ранних стихотворных опытах О. Н. Гильдебрандт; важнейшее из них — ее письмо к В. Я. Брюсову от 7 сентября 1917 года с благодарностью за отзыв о присланных ему ранее стихах (стихи, как и ответное письмо Брюсова, неизвестны) и стимулированными этим отзывом признаниями: «<���…> Я вряд ли перестану „писать“… Но я никогда больше не осмелюсь назвать мою чепуху — стихами.

Даю Вам честное слово <���…>, что я никогда не называла мои писания — стихами, и то, что я к Вам обратилась, было какой-то ошибкой. <���…> Писала я стихи потому только, что не находила другого средства „успокоиться“, вот и Вам пишу теперь поэтому — меня давит будто впечатление Вашего такого ужасно справедливого письма, — если не напишу, будто разорвется что-то. Ведь не всегда в жизни — когда чувствуешь себя счастливой, есть возможность действенно пережить свою радость, не всегда — в горе — есть смелость топиться… а у меня только одна возможность сладить со своими чувствами — написать. А почему-то моего глупого, обычного дневника — мне не всегда хватает, выходят против воли строчки с чем-то вроде ритма и рифм, и их-то я Вам осмелилась прислать.

Вы своим письмом помогли мне уяснить себе то, что я раньше, кажется, чувствовала: что все образы и слова стихов должны иметь основание в себе самих, вытекать по необходимости друг из друга, что искусство имеет свою собственную жизнь, а я стремлюсь только отразить в своих стихах чувства и мысли, аналогичные с теми, что были у меня в действительности <���…>» (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 386, карт. 75, ед. хр. 3, л. 2–2 об.).

Читать дальше

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/books/221198/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol-thumb.webp)