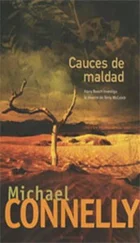

Había dos mujeres en una cama, besándose y acariciándose. Bosch sólo tardó unos segundos en descartar a ambas. Ninguna de las dos era la chica de la caja del vídeo. Empezó a pulsar el botón de cambio de canal y la imagen saltó de pareja en pareja: heterosexual, homosexual, bisexual. Sus ojos sólo se detenían el tiempo necesario para determinar si la mujer que buscaba estaba allí.

En la novena bobina reconoció a la chica de la caja del vídeo que había comprado. Verla en movimiento le ayudó a convencerse de que la mujer que usaba el nombre de Magna Cum Loudly era la rubia de hormigón. En el vídeo la chica yacía boca arriba en un sofá y se mordía uno de los dedos mientras un hombre arrodillado en el suelo entre sus muslos hundía rítmicamente las caderas en las de la joven.

El hecho de saber que esa mujer había muerto y que lo había hecho de un modo violento y estar allí observando cómo se sometía a otro tipo de violencia le afectó de un modo que no estaba seguro de comprender del todo. La culpa y la pena manaron mientras observaba. Como la mayoría de los polis, había pasado una temporada en antivicio. También había visto algunas de las películas de las otras dos actrices de cine para adultos que habían sido víctimas del Fabricante de Muñecas. Sin embargo, era la primera vez que lo invadía esta desazón.

En el vídeo, la actriz se sacó el dedo de la boca y empezó a gemir sonoramente, haciendo honor a su nombre artístico. Bosch bajó el sonido. Pero todavía podía oír sus gemidos convertidos en gritos en vídeos de otras cabinas. Otros hombres estaban viendo la misma escena. A Bosch le resultó repulsivo saber que el vídeo había atraído el interés de hombres diferentes por razones diferentes.

La cortina crujió y Bosch oyó que alguien se movía detrás de él y entraba en la cabina. En ese mismo momento sintió una mano que le subía por el muslo hasta la entrepierna. Buscó la pistola en la chaqueta al tiempo que se volvía, pero entonces vio que era la cambiadora de monedas.

– ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? -le arrulló ella.

Bosch la apartó.

– Para empezar puedes salir de aquí.

– Vamos, querido, ¿para qué mirarlo por la tele cuando puedes hacerlo tú? Veinte pavos. No puedo bajar más. Tengo que partírmelo con la dirección.

Había apretado sus pechos contra él y Bosch no sabía de quién de los dos era el aliento que olía a cigarrillo. De repente la mujer se detuvo al sentir la pistola. Ambos se sostuvieron la mirada durante unos segundos.

– Eso es -dijo Bosch-. Si no quieres ir a la jaula, sal de aquí.

– Lo que usted diga, agente -dijo ella.

Ella abrió la cortina y se fue. Justo entonces la pantalla volvió a la guía. Los dos dólares de Bosch se habían acabado.

Mientras salía oyó los falsos gritos de placer de Magna Cum Loudly que procedían de otras cabinas.

En el camino por la autovía hasta el siguiente valle, trató de imaginarse esa vida. Se preguntaba qué esperanza podría mantener ella, qué esperanza alentaba y protegía como una vela bajo la lluvia incluso cuando yacía boca arriba con la mirada distante vuelta hacia el extraño que tenía dentro. La esperanza tenía que ser lo último que le quedaba. Bosch sabía que la esperanza era el alimento del alma. Sin ella no había nada, sólo oscuridad.

Se preguntó dónde se habían cruzado las dos vidas, la del asesino y la de la víctima. Quizá la semilla de lujuria y deseo homicida la había plantado la misma bobina que Bosch acababa de ver. Tal vez el asesino había alquilado el vídeo por el que Bosch acababa de pagar cincuenta dólares. ¿Podía haber sido Church? ¿O había alguien suelto? Bosch pensó en la caja y dejó la autovía en la primera salida, Van Nuys Boulevard en Pacoima.

Aparcó y sacó la caja del vídeo de la bolsa de papel marrón que le había dado el hombre bajo. Encendió la luz del coche y rebuscó en todas las superficies del estuche, leyendo cada palabra. Pero no había fecha de copyright que le dijera cuándo se había grabado la cinta, si antes o después de la muerte de Church.

Volvió a la Golden State, que lo llevó al norte, al valle de Santa Clarita. Después de salir en Bouquet Canyon Road tomó un camino de curvas a través de una serie de calles residenciales, más allá de una aparentemente interminable fila de casas californianas. En Del Prado, estacionó enfrente de la vivienda con el cartel de la inmobiliaria Ritenbaugh.

Sylvia llevaba más de un año tratando de vender la casa, sin suerte. Cuando pensó en ello, Bosch se sintió aliviado. Esa circunstancia le libraba de afrontar la decisión de qué harían a continuación Sylvia y él.

Sylvia abrió la puerta antes de que él llegara.

– Hola.

– Hola.

– ¿Qué llevas?

– Ah, cosas del trabajo. Tengo que hacer un par de llamadas dentro de un rato. ¿Has comido?

Bosch se inclinó para besarla y entró en la casa. Ella llevaba el vestido camisero gris que le gustaba usar para estar por casa después del trabajo. Se había soltado el pelo, y los reflejos rubios captaban la luz de la sala de estar.

– Una ensalada, ¿tú?

– Todavía no. Me preparé un sandwich o algo. Lo siento. Con el juicio y luego con este caso nuevo, es…, bueno, ya lo sabes.

– No pasa nada. Sólo te echaba de menos. Siento cómo me he comportado por teléfono.

Sylvia lo besó y lo abrazó. Bosch se sentía a gusto con ella. Eso era lo mejor, esa sensación. Nunca la había sentido antes y podía olvidarla a veces cuando estaba alejado de ella. Pero en cuanto volvía a verla la recuperaba.

Sylvia lo llevó de la mano a la cocina y le dijo que se sentara mientras le preparaba un sandwich. Bosch observó cómo ella ponía una sartén en el fuego y encendía el gas. A continuación puso cuatro lonchas de beicon en la sartén. Mientras se freía, cortó un tomate y un aguacate y extendió una hoja de lechuga. Bosch se levantó, sacó una cerveza de la nevera y la besó en el cuello. Entonces retrocedió, molesto porque el recuerdo de la mujer que le había tocado en la cabina se interpuso en el momento. ¿Por qué le había ocurrido eso?

– ¿Qué pasa?

– Nada.

Ella puso dos rodajas de pan de girasol en la tostadora y sacó el beicon de la sartén. Al cabo de unos minutos, ella le sirvió el sandwich y se sentó.

– ¿A quién has de llamar?

– A Jerry Edgar y tal vez a un tipo de antivicio.

– ¿Antivicio? ¿Estaba en el porno? ¿La nueva víctima?

Sylvia había estado casada con un policía y pensaba con los saltos lógicos de un policía. A Bosch le gustaba eso de ella.

– Eso creo. Tengo una pista, pero también tengo el juicio, así que quiero dársela.

Ella asintió. Bosch nunca tenía que pedirle a Sylvia que no preguntara demasiado. Ella siempre sabía cuándo tenía que parar.

– ¿Cómo ha ido hoy en el instituto?

– Bien. Cómete el sandwich. Y date prisa en hacer esas llamadas porque quiero que nos olvidemos del juicio y del instituto y de tu investigación. Quiero que abramos una botella de vino, que encendamos unas velas y nos metamos en la cama.

Bosch le sonrió.

Habían caído en una vida en común así de relajada. Las velas eran siempre su señal para empezar a hacer el amor. Allí sentado, Bosch se dio cuenta de que él no tenía señales. Casi siempre empezaba ella. Se preguntó qué decía eso de él. Le preocupaba que la suya fuera una relación basada exclusivamente en secretos y facetas ocultas. Esperaba que no fuera así.

– ¿Estás seguro de que no te pasa nada? -preguntó Sylvia-. Te noto distante.

– Estoy bien. Esto está muy bueno. Gracias.

– Ha llamado Penny. Tiene a dos personas interesadas, así que va a organizar un día de visita el domingo.

Читать дальше