Y miraban a Krull como si él, Krull, fuese el enfermo, y no Delray. O quizá el padre había contagiado ya la enfermedad al hijo y se le notaba en la cara pese a su juventud.

La clase de situación familiar en la que el remedio es colocarse. Y seguir colocado todo el tiempo que sea posible, joder.

Krull regresó a casa para encontrarse con una sorpresa, y no buena.

– … no me gusta nada dejaros tirados a Del y a ti, Aaron, pero, qué demonios, ¿cómo puedo saber cuándo va a volver? ¿O si de verdad va a volver? Tengo que mirar por mi familia, ¿te das cuenta? Hay un taller de chapa en la ciudad, me dejan empezar el lunes que viene. Dile a Del, la próxima vez que hables con él, que…

¡Joe Susa! Krull quedó petrificado. No se lo esperaba. Joe Susa era el más experto de los mecánicos de Delray.

Quizá doce años de trabajar con su padre fuera suficiente. Krull vio en los ojos de su interlocutor lo profundamente angustiado que se sentía, qué culpable se sentía y el tremendo alivio ante la perspectiva de abandonar el taller de Kruller.

… un tanto venido a menos, maltrecho…

Como perseguir a un animal herido. Un macho ya mayor. El macho viejo con una herida en la tripa que va dejando un rastro de sangre por los bosques, sobre la nieve de la que sobresalen ramas rotas, amasijos de hojas. A Krull no le había dado nunca por la caza, pero sabía que existía un código, que los indios seneca, sobre todo, creían que el cazador está moral- mente obligado a encontrar el animal al que ha herido y a poner fin a sus sufrimientos.

Excepto que primero necesitas encontrarlo.

– ¡Vale! Estoy llegando.

Krull había adquirido la costumbre de hablar en voz alta cuando estaba solo. No tenía a nadie más de quien pudiera fiarse.

En Booneville Junction, a una veintena de kilómetros al oeste de Sparta, parecía no vivir nadie, tan sólo se veía, en proceso de desintegración, un granero más o menos de la altura de una casa de tres pisos al lado de las vías del ferrocarril Chautauqua & Buffalo. Y por todas partes campos abandonados. La carretera de Booneville estaba agrietada y desmoronada. Si se giraba a la izquierda por la Seven Mile Road, que era estrecha y estaba sin asfaltar, se llegaba, al cabo de kilómetro y medio, a lo que tenía que haber sido en otro tiempo el enclave de una familia de agricultores. De las seis casas, dos se habían derrumbado sobre sus cimientos de piedra, una había ardido y sólo quedaban los cimientos, y otra había empezado a arder del tejado para abajo, destripando el ático y dejando a la vista las habitaciones, de manera que se veía el papel de las paredes chamuscado por el fuego, trozos de cristal en lo que quedaba de las ventanas, visillos ennegrecidos, tan delicados como encaje, agitados por el viento. Dado el nerviosismo que lo dominaba, Krull se quedó mirando una ventana de aquella vieja granja arruinada pensando que una mujer lo vigilaba desde allí y que apartaba el visillo de encaje negro para hacerle señas.

– ¿Sí? ¿Qué pasa?

La voz de Krull era áspera, extraña. Krull la oía como algo que volvía de nuevo hacia él a través de un embudo.

– ¡No me conoce usted! No soy el que cree.

Krull rió para mostrar que no hablaba en serio. Por supuesto no había ninguna mujer en aquella casa. Nadie que vigilase a Krull, por supuesto que no.

Lo más extraño era que no se trataba de la primera vez que Krull veía un rostro femenino, la sombra de una figura en la ventana. A alguien que sabía que no estaba allí. Que sabía que no era Zoe por el amor de Dios sabía que Zoe estaba muerta. ¿Acaso no había visto su cuerpo, no lo había olido? ¿No había rociado con polvos de talco aquel cuerpo, como se rocía con cal un animal muerto que quieres que se queme deprisa sin que siga despidiendo aquel terrible olor?

Krull había estado ya dos veces allí con Dutch Boy. La primera cuando era Duncan Metz el propietario de los edificios. O los alquilaba. Según un rumor, que sólo había llegado a oídos de Krull una semana antes, Metz estaba enterrado allí.

Dutch Boy la llamaba su casa de campo. Lo importante era que quedaba fuera de la jurisdicción de la policía de Sparta y justo en la línea divisoria con Kattawago County. Dutch Boy presumía de tener un amigo en el departamento del sheriff de Kattawago, lo que probablemente era cierto.

Krull salió de su automóvil: un Ford Charger. Cuatro puertas, ocho cilindros, color bronce oscuro, el modelo del año anterior. La clase de coche que a Delray le hubiera impresionado ver conducir a su hijo, aunque ¿de dónde demonios había sacado el dinero para comprarlo? Esa habría sido su primera pregunta.

– Se quedaron con el viejo. Me hicieron un precio de puta madre.

El caso es que ya estaba fuera, dando patadas a las hojas. Había hierbas altas allí -¿juncos?- y el viento producía ondas, las agitaba y las revolvía hasta el punto de que Krull sintió un picor en el cuero cabelludo, casi se podía ver algo, una cosa gigantesca -animal o figura humana- no del todo visible, pero se la percibía como una sombra que se moviera abriéndose camino entre las hierbas, aplastándolas y dejando luego que se alzaran de nuevo, y el mérito estaba en no dejarse llevar por el pánico, porque allí no había nadie.

Un cadáver es una cosa muerta. Lo entierras o lo quemas. De la misma manera que la basura se entierra o se quema. Era un sentimentalismo propio de un cretino imaginar que alguna clase de espíritu sobrevivía después de que el cuerpo se iba a hacer puñetas. Krull se dijo Tu madre está muerta y no va a volver.

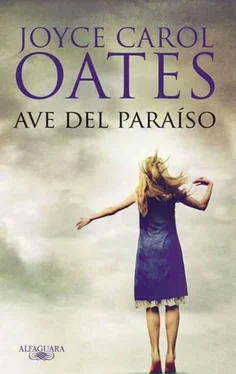

Exploró la casa que había ardido. Maderas medio quemadas, ripias, ladrillos desperdigados y a medio deshacer y trozos de árboles muertos como seres caídos de los que la vida se había escapado. Agradables hierbas aromáticas habían empezado a aparecer entre los escombros, incluso lilos silvestres que habían crecido altos y delgados como los arbustos de detrás de la granja pintada de color melocotón en Quarry Road. Corazones perdidos, hojas caídas, mirlos posados en árboles rotos era lo que Zoe estaba cantando. Aaron había cortado una ramita de lilo para llevársela, la había roto como se arranca un brazo de su articulación, pero Zoe no le había reñido, no había parecido que se diera cuenta. No era la clase de mamá que se fijara mucho en esas cosas, aunque sí le había dado las gracias y le había besado. Sólo necesitamos un lugar donde descansar, ave del paraíso que en mi mano reposas. Ahora el perfume de las lilas inundó los sentidos de Krull, de manera que se sintió borracho, colocado, un colocado muy agradable aunque mezclado con olores de podredumbre y madera quemada. De las seis casas una seguía siendo habitable: la casa de los abuelos Weggens, que Jimmy, su nieto, había heredado, un inmueble en bastante mal estado y extrañamente inclinado, como si la tierra misma se hubiera corrido por debajo. Era allí donde vivían Dutch Boy y algunas otras personas.

Desde lejos la casa era una granja vieja de aspecto adusto con tejados muy empinados, porche delantero combado y varios pararrayos como punzones para hielo en los puntos más altos del edificio. La chimenea era de ladrillo y se había desmoronado en parte, y el tejado del porche brillaba con un extraño fulgor de putrefacción. Trozos translúcidos de plástico se agitaban en las ventanas como vendas manchadas. Se mantenía cierta medida de dignidad en el porche, que era amplio y daba la impresión de alzarse mucho, de postes con tallas ornamentales, como algo sacado de un libro con ilustraciones. El patio delantero carecía de hierba y estaba marcado por los neumáticos de numerosos vehículos, y en aquel final de tarde -era evidente que empezaba a anochecer, aunque Krull estaba seguro de que había salido de Sparta a primera hora de la tarde-, había varios coches estacionados, de los cuales el más llamativo era el Barracuda 1984 de color morado oscuro descapotable, propiedad de Dutch Boy, con el lateral izquierdo rayado como con un tenedor gigante y el parachoques delantero sujeto al chasis con alambre.

Читать дальше