El paisaje empezó a ser más variado y desigual cuando llegó a Blekinge. Algunos decían que a los dioses les temblaban las manos cuando separaron las piedras de la tierra y al fin llegaron a Blekinge. El paisaje era mucho más bonito a la vista, pero aun así… Muchos árboles, muchas piedras, mucho tiempo entre diversión y diversión. La Suecia de siempre.

No hay muchas tumbonas ni vermús, pensó cuando llegó a Hallabro y dio una vuelta por la habitual combinación de quiosco, estación de servicio y taller mecánico especializado en trabajos de chapa, antes de seguir por Gamla Kongavägen.

La casa lucía bien al crepúsculo, alzada sobre la ciudad. Una cerca de piedra marcaba los límites del terreno, y tres luces encendidas señalaban que la familia Holt no se había alarmado ni mucho menos por la llamada de Assad.

Llamó a la puerta con un aldabón maltrecho y no oyó ninguna actividad especial en el interior.

Joder, pensó. Es viernes. Los Testigos de Jehová ¿celebraban el sabbath? Sí, los judíos celebraban el sabbath los viernes, seguro que lo ponía en la Biblia, y los Testigos de Jehová seguían al pie de la letra lo que ponía en la Biblia.

Volvió a llamar. A lo mejor no le abrían porque lo tenían prohibido. El día de fiesta ¿estaría prohibido moverse? Y en tal caso, ¿qué podía hacer? ¿Echar la puerta abajo a patadas? No era una idea muy buena, allí todo el mundo tenía una escopeta de caza bajo el colchón.

Miró un rato alrededor. La ciudad estaba silenciosa y adormecida a aquella hora gris en que lo mejor que podía hacerse era poner los pies encima de la mesa sin pensar en el día que había pasado.

¿Dónde diablos habrá un sitio para dormir en este rincón del mundo?, estaba pensando cuando se encendió la luz del pasillo tras el cristal de la puerta.

Un chico de quince o dieciséis años asomó su rostro serio y pálido por la puerta entreabierta y lo miró sin decir palabra.

– Hola -saludó Carl-. ¿Están tu padre o tu madre en casa?

Entonces el chico se limitó a cerrar la puerta y echar el pestillo. Su rostro estaba en calma. Por lo visto ya sabía lo que debía hacer, y no estaba entre sus obligaciones invitar a pasar a gente desconocida.

Después transcurrieron unos minutos en los que Carl miró fijamente a la puerta. Algunas veces solía funcionar cuando eras lo bastante obstinado.

Un par de vecinos que paseaban bajo las farolas de la calle clavaron en él una mirada que decía «¿quién eres tú?». Sabuesos leales de la ciudad provinciana, siempre hay gente así.

Por fin apareció un rostro de hombre tras el cristal de la puerta, así que la táctica de quedarse esperando había vuelto a funcionar.

Era un rostro inexpresivo el que escudriñaba a Carl, como si hubiera estado esperando a una persona concreta.

Abrió la puerta.

– ¿Sí…? -dijo en sueco, y se quedó esperando a que Carl tomara la iniciativa.

Carl sacó la placa.

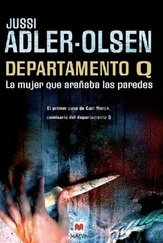

– Carl Mørck, del Departamento Q de Copenhague -se presentó-. ¿Es usted Martin Holt?

El hombre miró la placa con cara de pocos amigos y asintió con la cabeza.

– ¿Puedo pasar?

– ¿De qué se trata? -replicó el hombre con voz queda, en un danés impecable.

– ¿No podemos hablar de ello dentro?

– No creo -dijo el hombre. Retrocedió e hizo ademán de cerrar la puerta, pero Carl asió el pomo.

– Martin Holt, ¿puedo hablar un rato con su hijo Poul?

El hombre vaciló.

– No -dijo después-. No está aquí, así que es imposible.

– ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?

– No lo sé.

Miró con fijeza a Carl. Con demasiada fijeza para no saberlo.

– ¿No tiene ninguna dirección de su hijo Poul?

– No. Y ahora me gustaría que nos dejara en paz. Tenemos clase de catequesis.

Carl enseñó su papel.

– Tengo aquí la lista del registro civil de los que habitaban en su casa de Græsted el 16 de febrero de 1996, cuando Poul dejó de asistir a la Escuela de Ingenieros. Como ve, aparecen usted, su mujer Laila y sus hijos Poul, Mikkeline y Tryggve, Ellen y Henrik.

Miró en la parte inferior de la hoja.

– Por los números de registro deduzco que sus hijos tendrán hoy, respectivamente, treinta y uno, veintiséis, veinticuatro, dieciséis y quince, ¿estoy en lo cierto? [1]

Martin Holt asintió en silencio y ahuyentó a un chico que miraba con curiosidad a Carl por encima de su hombro. El mismo chico de antes. Seguro que era el que se llamaba Henrik.

Carl siguió al chico con la vista. Tenía en la mirada esa expresión apagada de la gente a la que solo se le permite decidir cuándo hacer de vientre.

Carl levantó la vista hacia el hombre que parecía llevar con firmeza las riendas de la familia.

– Sabemos que Tryggve y Poul estuvieron juntos aquel día en la Escuela de Ingenieros, donde Poul fue visto por última vez -informó-. O sea que si Poul no vive en casa, ¿quizá pudiera hablar con Tryggve? ¿Solo un momento?

– No, no nos hablamos con él.

Lo dijo con total frialdad y voz neutra, si bien la lámpara de la puerta de entrada desveló la piel grisácea característica de quienes cargan con muchas responsabilidades. Demasiado que hacer, demasiadas decisiones y demasiadas pocas vivencias positivas. Tenía la piel grisácea y los ojos sin brillo. Y aquellos ojos fueron lo último que vio Carl antes de que el hombre cerrara dando un portazo.

Pasó un segundo, se apagó la luz de encima de la puerta y la del recibidor, pero Carl sabía que el hombre estaba al otro lado, esperando a que se marchara.

Carl dio unos pasos sin moverse, para que pareciera que estaba bajando los escalones.

En el mismo instante se oyó con claridad que el hombre del otro lado de la puerta empezaba a rezar.

«Refrena nuestra lengua, Señor, para que no digamos las palabras feas que son inciertas, las palabras ciertas que no son toda la verdad, toda la verdad cuando sea cruel. En nombre de Jesucristo», rezó en sueco.

Había dejado atrás hasta su lengua materna.

«Refrena nuestra lengua, Señor», había dicho, y «no nos hablamos con él». ¿Cómo diablos se podía decir eso? ¿No se permitía hablar para nada de Tryggve? ¿Tampoco de Poul? ¿Sería que ambos chicos fueron expulsados a causa de lo que ocurrió? ¿Habían demostrado ser indignos del reino de Dios? ¿Se trataba de eso?

Porque, de ser así, aquello no le interesaba en absoluto a un funcionario público.

Y ahora ¿qué?, pensó. ¿Debería aun así telefonear a la Policía de Karlshamn para que lo ayudasen? Y en ese caso, ¿cómo diablos iba a argumentarlo? Al fin y al cabo, la familia no había hecho nada que no debiera. Al menos que a él le constara.

Sacudió la cabeza, bajó los escalones con sigilo y se metió en el coche, dio marcha atrás y retrocedió un poco en el camino hasta poder aparcar en un sitio donde no lo molestaran.

Desenroscó la tapa del termo y observó que el contenido estaba frío. Fantástico, pensó en un arranque de sarcasmo. Habían pasado al menos diez años desde la última vez que tuvo que trabajar de noche, y aquella vez tampoco fue por voluntad propia. Noches frías y húmedas de marzo en un coche sin un reposacabezas como es debido y con café frío no eran precisamente lo que había esperado cuando consiguió trabajo en Jefatura. Y ahora estaba allí. Con la cabeza completamente vacía, a excepción de aquel puñetero sentido común que le decía cómo debía interpretar las reacciones de la gente y a qué podían conducir.

El hombre de la casa de la colina no había reaccionado con naturalidad, era algo evidente. Martin Holt estuvo demasiado a la defensiva, tenía el rostro demasiado gris, demasiado indiferente al hablar de sus dos hijos mayores y, al mismo tiempo, demasiado displicente con lo que un subcomisario de la Policía de Copenhague pintara en aquel paisaje rocoso. Lo que desvelaba si algo no iba bien no solía ser lo que preguntaba la gente, sino más bien lo que no preguntaba. Y esta vez estaba claro.

Читать дальше