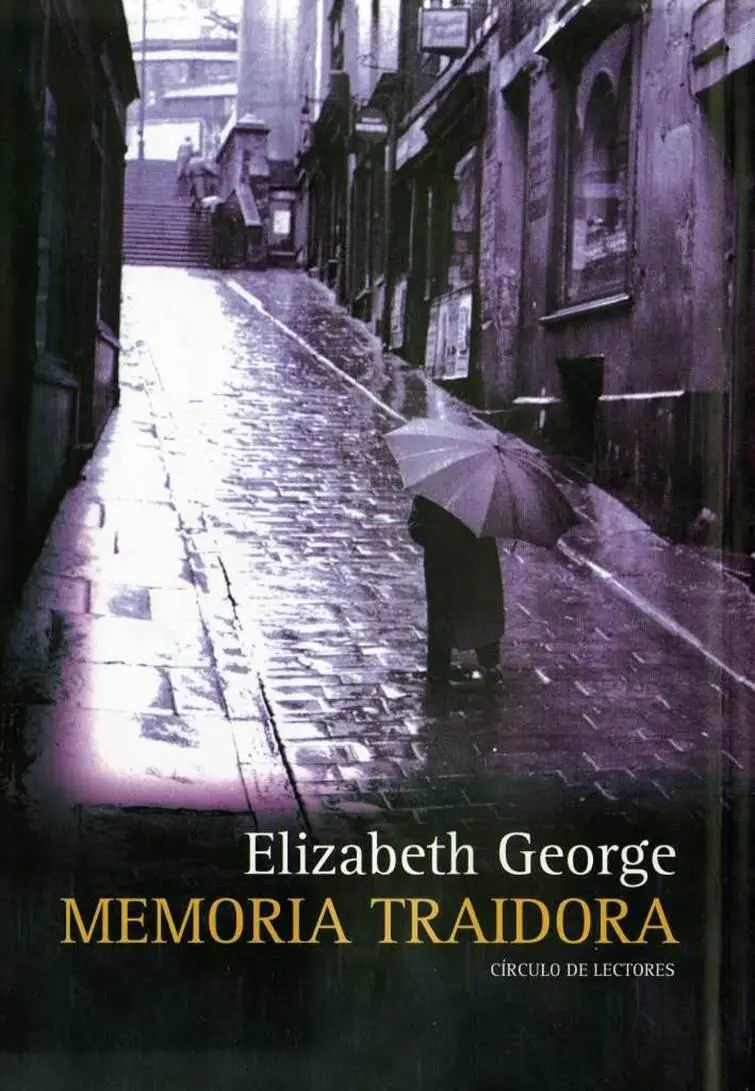

Elizabeth George

Memoria Traidora

11º Serie Linley

Para la otra chica Jones,

donde quiera que esté.

¡Hijo mío Absalón;

hijo mío, hijo mío Absalón!

¡Ojalá hubiera muerto

yo en tu lugar, Absalón, hijo mío,

hijo mío!

Segundo Libro de Samuel

19:1

Nunca podría haber completado un proyecto de esta envergadura en el tiempo del que disponía sin la contribución y la ayuda de diversas personas, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra.

En Inglaterra, me gustaría expresar mi gratitud a Louise Davies, directora de Norland College, por haberme permitido observar a las niñeras en prácticas y por darme información previa sobre la vida profesional de las mismas; a Godfrey Carey, abogado, Joanna Corner, abogada, y Charlotte Bircher del Colegio de Formación de Abogados, ya que todos ellos contribuyeron en gran medida a que comprendiera la jurisprudencia británica; a la hermana Mary O'Gorman del convento de la Asunción en Kensington Square por permitirme el acceso al convento y a la capilla, y por proporcionarme dos décadas de información sobre la plaza en sí; al comisario jefe Paul Scotney de la Policía Metropolitana (Comisaría de Belgravia) por ayudarme con los procedimientos policiales y por demostrarme una vez más que el público que más perdona entre mis lectores se encuentra entre las filas de la policía británica; al inspector jefe Pip Lane, que siempre ha actuado con generosidad como intermediario entre la policía local y yo; a John Oliver y Maggie Newton de la prisión de Holloway por la información sobre el sistema penal de Inglaterra; a Swati Gamble por todo lo que va desde los horarios de autobuses hasta la localización de hospitales con departamentos de urgencias; a JoAnn Goodwin del Daily Mail por ayudarme con las leyes que se ocupan de la cobertura periodística de las investigaciones de asesinato y de los juicios; a Sue Fletcher por prestarme generosamente los servicios del beneficioso Swati Gamble; y a mi agente, Stephanie Cabot, de la agencia William Morris, para quien no existe ningún obstáculo imposible de superar.

En los Estados Unidos, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Amy Sims de la Filarmónica del condado de Orange, quien se tomó la molestia de asegurarse de que yo fuera capaz de escribir sobre el violín con un nivel adecuado de exactitud; a Cynthia Faisst, que me permitió asistir a algunas clases de violín; al doctor Gordon Globus, que me ayudó a comprender mejor la amnesia psicogénica y los protocolos terapéuticos; al doctor Tom Ruben y al doctor Robert Greenburg, que me proporcionaron información médica siempre que la necesité, y a mis alumnos de escritura creativa, que escucharon los primeros capítulos de la novela y cuya opinión me fue de gran ayuda.

Estoy especialmente en deuda con mi maravillosa ayudante, Dannielle Azoulay, sin la que habría sido incapaz de redactar el borrador de esta larga novela en diez meses. La ayuda de Dannielle en todas las áreas -desde hacer las investigaciones necesarias hasta ocuparse de los recados- fue completamente crucial para mi bienestar y mi salud y, en consecuencia, quiero expresarle mis más efusivas gracias.

Por último, quiero darle las gracias, como siempre, a mi editora -Kate Miciak -con la que trabajo desde hace tiempo y que siempre me formuló las mejores preguntas sobre los cambios más complicados del argumento; a mi agente literario de los Estados Unidos -Robert Gottlieb de Trident Media- que me representa con energía y creatividad; a mi colega Don McQuinn, que cortésmente se ofreció a escuchar todos mis miedos y dudas; y a Tom McCabe, que tuvo la gentileza de bajarse del tren creativo siempre que fue necesario.

«Las mujeres gordas son capaces de todo. Las mujeres gordas son capaces de todo. Las mujeres gordas son capaces de todo, de todo, y de todo.»

A medida que se dirigía hacia el coche, Katie Waddington repetía el constante mantra al compás de sus torpes pasos. Pronunciaba las palabras mentalmente en vez de hacerlo en voz alta, no porque estuviera sola y tuviera miedo de parecer un poco chiflada, sino porque decirlas en voz alta le supondría un esfuerzo mucho mayor para sus cansados pulmones, que ya tenían bastante con lo que habían de soportar. Lo mismo le sucedía con el corazón, que según su médico de cabecera no estaba diseñado para bombear sangre por unas arterias que cada vez se encontraban más repletas de grasa.

El médico, al contemplarla, veía pliegues de gordura, dos grandes mamas que le caían de los hombros cual pesados sacos de harina, un estómago que le colgaba para cubrirle el pubis y una piel agrietada por la celulitis. Su esqueleto tenía que soportar tanto peso que podría pasar un año entero sin comer y vivir de sus propias reservas; además, si el médico estaba en lo cierto, la grasa había empezado a invadir sus órganos vitales. Cada vez que Katie acudía a la consulta, el médico insistía en que si no hacía algo por rebajar sus excesos en la mesa, acabaría por morirse.

– Te fallará el corazón o sufrirás una apoplejía -le dijo mientras negaba con la cabeza-. Escoge tu propio veneno. Tu estado requiere que tomes medidas de inmediato, y éstas, evidentemente, excluyen cualquier alimento que pueda convertirse en tejido adiposo. ¿Lo comprendes?

¿Cómo no lo iba a entender? Estaban hablando de su cuerpo y, además, era imposible que una persona del tamaño de un hipopótamo ataviada con un traje chaqueta no se diera cuenta de ello cada vez que le surgiera la oportunidad de contemplarse en el espejo.

No obstante, la pura verdad era que su médico de cabecera era la única persona en la vida de Katie que había tenido serias dificultades a la hora de aceptarla como la mujer gorda que desde la infancia había estado destinada a ser. Ya que la gente que le importaba la aceptaba tal y como era, carecía de toda motivación para adelgazar los ochenta kilos que el médico le había recomendado perder.

Si alguna vez Katie hubiera dudado que vivía inmersa en una sociedad de gente cada vez más obsesionada por tener un cuerpo bronceado y escultural, sus dudas se habrían disipado y habría reafirmado su propia valía esa misma noche, al igual que todos los lunes, miércoles y viernes, en los que sus grupos de terapia sexual se reunían de siete a diez. La gente con problemas sexuales que vivía en Londres o alrededores acudía a esas sesiones en busca de consuelo y de soluciones. Katie Waddington -que había convertido el estudio de la sexualidad humana en la pasión de su vida-era la responsable de dirigir las sesiones: se examinaba la libido, se analizaba minuciosamente la erotomanía y las fobias; la gente se confesaba culpable de frigidez, ninfomanía, satirismo, travestismo y fetichismo. Asimismo, se animaba a la gente a tener fantasías eróticas y se le fomentaba la imaginación sexual.

«Ha salvado nuestro matrimonio», le decían con efusión. O la vida, o la salud mental o, a menudo, la carrera profesional.

El lema de Katie era que el sexo era un negocio, y el hecho de que ella llevara veinte años dedicándose a ello, de que tuviera unos seis mil clientes satisfechos y una lista de espera de doscientas personas corroboraba esa verdad.

Así pues, se encaminaba hacia el coche en un estado de ánimo que oscilaba entre el orgullo y el éxtasis más absoluto. Por mucho que ella pudiera ser anorgásmica, ¿quién se iba a enterar mientras fuera capaz de lograr de forma reiterada que los demás tuvieran unos orgasmos tan estupendos? Y, después de todo, eso era precisamente lo que el público quería: liberarse sexualmente cuando surgiera la ocasión, pero sin sentirse culpable.

Читать дальше