Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

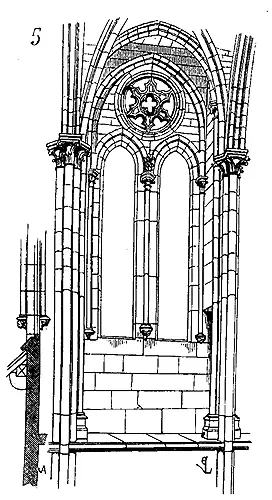

On remarque dans la plupart des fenêtres des tours de la Cité de Carcassonne, qui datent de la fin du XIIIe siècle, des appuis ainsi taillés (2). Dans les édifices de l'époque romane du XIe au XIIe siècle ces précautions ne sont pas employées; les appuis des fenêtres ne sont alors qu'une simple tablette horizontale (3), comme dans les bas côtés de la nef de l'église de Vézelay par exemple, ou taillée en biseau des deux côtés, extérieurement pour faciliter l'écoulement des eaux, intérieurement pour laisser pénétrer la lumière (4) (voy. FENÊTRE). Dans les églises élevées pendant la première moitié du XIIIe siècle, les appuis forment souvent comme une sorte de cloison mince sous les meneaux des fenêtres supérieures, dans la hauteur du comble placé derrière le triforium sur les bas côtés; telles sont disposées la plupart des fenêtres hautes des édifices bourguignons bâtis de 1200 à 1250, et notamment celles de l'église de Semur en Auxois (5), dont nous donnons ici un dessin. Ces appuis, contre lesquels est adossé le comble des bas côtés doubles du choeur, n'ont pas plus de 0m,15 d'épaisseur. Ces sortes d'appuis sont fréquents aussi en Normandie, et la nef de l'église d'Eu nous en donne un bel exemple.

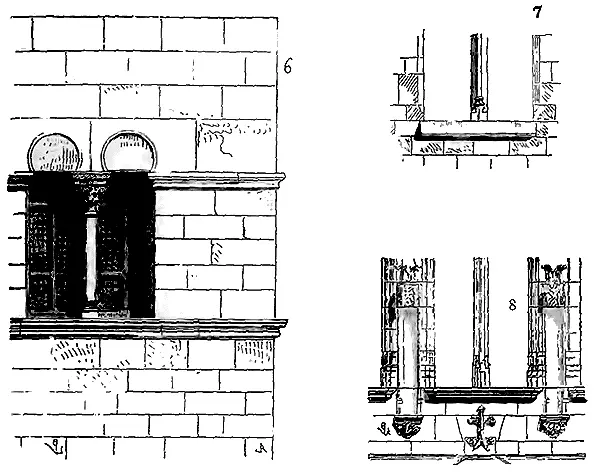

Dans l'architecture civile des XIIe et XIIIe siècles les appuis des fenêtres forment presque toujours un bandeau continu, ainsi qu'on peut le voir dans un grand nombre de maisons de Cordes, de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), sur les façades de la maison romane de Saint-Gilles (6), de la maison des Musiciens à Reims, des charmantes maisons de la ville de Cluny.

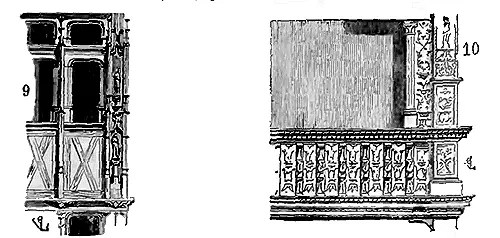

Plus tard, au XIVe siècle, les appuis font une saillie portant larmier au droit de chaque fenêtre (7), et sont interrompus parfois sous les trumeaux. Dans les édifices civils et habitations du XVe siècle, ils ne portent plus de larmiers et forment une avance horizontale profilée à ses extrémités, de manière à offrir un accoudoir plus facile aux personnes qui se mettent à la fenêtre; nous en donnons ici un exemple tiré de l'hôtel de ville de Compiègne (8). Cette disposition ne se perd que vers la fin du XVIe siècle, lorsque les appuis en pierre sont remplacés, dans l'architecture civile, par des barres d'appui en fer façonné. Les fenêtres des maisons de bois qui existent encore des XVe et XVIe siècles sont munies d'appuis qui se relient aux poteaux montants, et donnent de la force et de la résistance au pan-de-bois par une suite de petites croix de Saint-André qui maintiennent le dévers. Les pans-de-bois de face des maisons du XVIe siècle ne sont, la plupart du temps, que des claires-voies formées de poteaux dont l'aplomb n'est conservé qu'au moyen de la combinaison de la charpente des appuis. Voici un exemple d'appuis tiré d'une maison bâtie pendant le XVe siècle à Rouen, rue Malpalu (9). Au commencement du XVIe siècle, ce système de croix de Saint-André appliqué aux appuis est généralement abandonné; les appuis ne sont portés au-dessus des sablières que par des petits potelets verticaux souvent enrichis de sculptures, entre lesquels sont disposés des panneaux plus ou moins ornés; en voici un exemple (10) provenant d'une autre maison de Rouen, rue de la Grosse-Horloge (voy. MAISONS). On donne aussi le nom d'appui à la tablette qui couronne les balustrades pleines ou à jour (voy. BALUSTRADES).

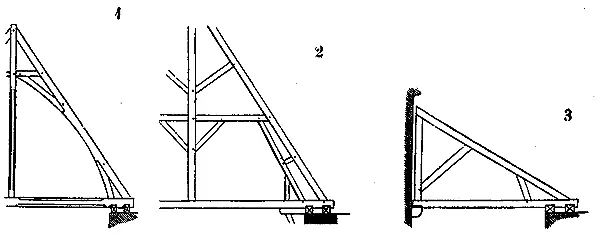

ARBALÉTRIER, s. m. Pièce de charpente inclinée qui, dans une ferme, s'assemble à son extrémité inférieure sur l'entrait, et à son extrémité supérieure au sommet du poinçon. Les arbalétriers forment les deux côtés du triangle dont l'entrait est la base. Dans les charpentes anciennes apparentes ou revêtues à l'intérieur de planches ou bardeaux formant un berceau, les arbalétriers portent les épaulements qui reçoivent les courbes sous lesquelles viennent se clouer les bardeaux (1).

L'arbalétrier porte les pannes recevant les chevrons dans les charpentes antérieures et postérieures à l'époque dite gothique; mais pendant les XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et même XVIe siècles, les arbalétriers sont dans le même plan que les chevrons et portent comme eux la latte ou la volige qui reçoit la couverture. Dans les charpentes non apparentes des grands combles au-dessus des voûtes l'arbalétrier est quelquefois roidi par un sous-arbalétrier destiné à l'empêcher de fléchir dans sa plus longue portée (2). Dans les demi-fermes à pente simple qui couvrent les bas côtés des églises, et en général qui composent les combles à un seul égout, l'arbalétrier est la pièce de bois qui forme le grand côté du triangle rectangle (3) (voy. FERME, CHARPENTE).

ARBRE, s. m. On a souvent donné ce nom au poinçon des flèches en charpente (voy. POINÇON, FLÈCHE).

ARBRE DE JESSÉ(voy. JESSÉ).

ARC, s. m. C'est le nom que l'on donne à tout assemblage de pierre, de moellon, ou de brique, destiné à franchir un espace plus ou moins grand au moyen d'une courbe. Ce procédé de construction, adopté par les Romains, fut développé encore par les architectes du moyen âge.

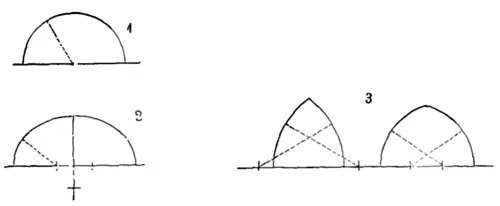

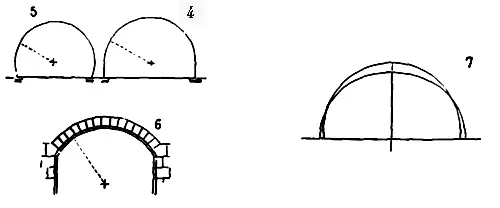

On classe les arcs employés à cette époque en trois grandes catégories: les arcs plein cintre, formés par un demi-cercle (1); les arcs surbaissés ou en anse de panier , formés par une demi-ellipse, le grand diamètre à la base (2); les arcs en ogive ou en tiers-point , formés de deux portions de cercle qui se croisent et donnent un angle curviligne plus ou moins aigu au sommet, suivant que les centres sont plus ou moins éloignés l'un de l'autre (3).

Les arcs plein cintre sont quelquefois surhaussés (4) ou outre-passés , dits alors en fer à cheval (5), ou bombés lorsque le centre est au-dessous de la naissance (6).

Jusqu'à la fin du XIe siècle, l'arc plein cintre avec ses variétés est seul employé dans les constructions, sauf quelques rares exceptions. Quant aux arcs surbaissés que l'on trouve souvent dans les voûtes de l'époque romane, ils ne sont presque toujours que le résultat d'une déformation produite par l'écartement des murs (7), ayant été construits originairement en plein cintre. C'est pendant le XIIe siècle que l'arc formé de deux portions de cercle (et que nous désignerons sous le nom d'arc en tiers-point, conformément à la dénomination admise pendant les XVe et XVIe siècles), est adopté successivement dans les provinces de France et dans tout l'Occident. Cet arc n'est en réalité que la conséquence d'un principe de construction complétement nouveau (voy. CONSTRUCTION, OGIVE, VOUTES); d'une combinaison de voûtes que l'on peut considérer comme une invention moderne, rompant tout à coup avec les traditions antiques. L'arc en tiers-point disparaît avec les dernières traces de l'art du moyen âge, vers le milieu du XVIe siècle; il est tellement inhérent à la voûte moderne qu'on le voit longtemps encore persister dans la construction de ces voûtes; alors que déjà, dans toutes les autres parties de l'architecture, les formes empruntées à l'antiquité romaine étaient successivement adoptées. Les architectes de la renaissance voulant définitivement exclure cette forme d'arcs, n'ont trouvé rien de mieux que d'y substituer, comme à Saint-Eustache de Paris, vers la fin du XVIe siècle, des arcs en ellipse, le petit diamètre à la base; courbe désagréable, difficile à tracer, plus difficile à appareiller, et moins résistante que l'arc en tiers-point.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)