Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

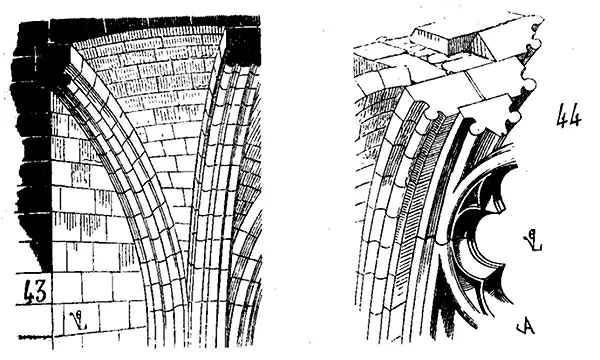

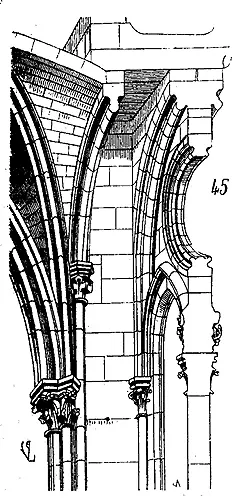

Les arcs-formerets sont engagés dans les parements des murs et se profilent comme une moitié d'arc-ogive ou d'arc-doubleau (43); ils ne présentent que la saillie nécessaire pour recevoir la portée des remplissages des voûtes. Souvent, à partir du XIIIe siècle, ils traversent l'épaisseur du mur, forment arc de décharge et archivolte à l'extérieur, au-dessus des meneaux des fenêtres (44); Saint-Denis, Troyes, Amiens, Beauvais, Saint-Ouen de Rouen, etc. Les voûtes des églises de Bourgogne, bâties pendant le XIIIe siècle, présentent une particularité remarquable: leurs formerets sont isolés des murs, ce sont des arcs indépendants, portant les voûtes et la charpente des combles. Les murs alors ne sont plus que des clôtures minces, sortes de cloisons percées de fenêtres et portant l'extrémité des chéneaux au moyen d'un arc de décharge (45). Cette disposition offre beaucoup d'avantages, elle annule le fâcheux effet des infiltrations à travers les chéneaux, qui ne peuvent plus alors salpêtrer les murs, puisque ces chéneaux sont aérés par-dessous; elle permet de contre-butter les voûtes par des contre-forts intérieurs qui reportent plus sûrement la poussée sur les arcs-boutants; elle donne toutes facilités pour ouvrir dans les murs des fenêtres aussi hautes et aussi larges que possible, celles-ci n'étant plus obligées de se loger sous les formerets. De plus, l'aspect de ces voûtes, bien visiblement portées par les piles et indépendantes de l'enveloppe extérieure de l'édifice, est très-heureux; il y a dans cette disposition quelque chose de logique qui rassure l'oeil, en rendant intelligible pour tous le système de la construction. On voit, ainsi que l'indique la figure (45), comme les arcs-doubleaux, les arcs-ogives et les arcs-formerets viennent se pénétrer à leur naissance, afin de poser sur un étroit sommier et reporter ainsi toute la poussée des voûtes sur un point rendu immobile au moyen de la buttée de l'arc-boutant; mais dans les voûtes des bas côtés, il y a un autre problème à résoudre, il s'agit là d'avoir des archivoltes assez épaisses pour porter les murs de la nef; les piliers rendus aussi minces que possible pour ne pas gêner la vue, ont à supporter non-seulement la retombée de ces archivoltes, mais aussi celle des arcs-doubleaux et des arcs-ogives.

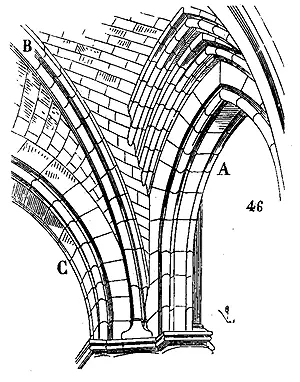

La pénétration de ces arcs, dont les épaisseurs et les largeurs sont très-différentes, présente donc des difficultés à leur point de départ sur le tailloir du chapiteau. Elles sont vaincues à partir du XIIIe siècle avec une adresse remarquable, et nous donnons ici comme preuve la disposition des naissances des archivoltes, des arcs-doubleaux et arcs-ogives des bas côtés du choeur de la cathédrale de Tours, XIIIe siècle (46). L'archivolte A, aussi épaisse que les piles, est surhaussée afin de pouvoir pénétrer les voûtes au-dessus de la naissance des arcs-ogives B et ses derniers rangs de claveaux reportent le poids des murs sur le sommier de l'arc-doubleau C; ainsi, l'arc-ogive et la voûte elle-même sont indépendants de la grosse construction, qui peut tasser sans déchirer ou écraser la construction plus légère de ces voûtes et arcs-ogives (voy. VOÛTE).

À la réunion du transsept avec la nef et le choeur des églises, on a toujours donné, pendant les époques romane et ogivale, une grande force aux arcs-doubleaux, tant pour résister à la pression des murs, que pour supporter souvent des tours ou flèches centrales. Alors les arcs-doubleaux se composent de trois, quatre ou cinq rangs de claveaux, comme à la cathédrale de Rouen, à Beauvais, à Bayeux, à Coutances, à Eu, etc. En Normandie particulièrement, où la croisée des églises était toujours couronnée par une tour centrale, les grands arcs-doubleaux ont deux rangs de claveaux placés côte à côte à l'intrados au lieu d'un seul, ainsi qu'on le pratiquait dans l'Ile-de-France, la Bourgogne et la Champagne; cela permettait de donner moins de saillie aux quatre piliers et de mieux démasquer les choeurs; toutefois cette disposition ne rassure pas l'oeil comme cette succession d'arcs concentriques se débordant les uns les autres et reposant sur un seul arc à l'intrados.

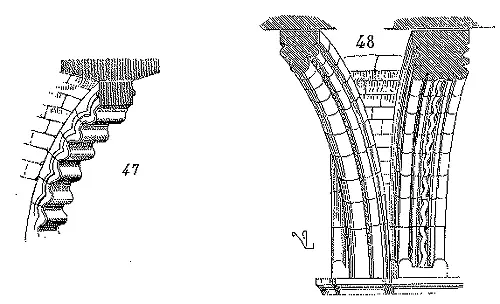

À partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIe, les arcs-doubleaux, les arcs-ogives et les formerets ne sont plus ornés que par des moulures, sauf quelques très-rares exceptions; ainsi dans les chapelles du choeur de Saint-Étienne de Caen, qui datent du commencement du XIIIe siècle, les arcs-ogives sont décorés par une dentelure(47), mais il faut dire qu'en Normandie ces sortes d'ornements, restes de l'architecture romane, soit par suite d'un goût particulier, soit à cause de la facilité avec laquelle se taille la pierre de Caen, empiètent sur l'architecture ogivale jusque vers le milieu du XIIIe siècle.

Pendant le XIIe siècle, en Bourgogne, dans l'Ile-de-France, on voit encore les arcs-doubleaux et les arcs-ogives ornés de dents de scie, de pointes de diamant, de bâtons rompus(48); salle capitulaire de l'église de Vézelay, porche de l'église de Saint-Denis, etc. Les arcs-ogives du choeur de l'église de Saint-Germer sont couverts de riches ornements.

C'est à la fin du XVe siècle et pendant le XVIe que l'on appliqua de nouveau des ornements aux arcs-doubleaux, arcs-ogives et formerets, mais alors ces ornements présentaient de grandes saillies débordant les moulures; le choeur de l'église de Saint-Pierre de Caen est un des exemples les plus riches de ce genre de décoration appliqué aux arcs des voûtes; mais c'est là un abus de l'ornementation que nous ne saurions trop blâmer, en ce qu'il détruit cette pureté de lignes qui séduit dans les voûtes en arcs d'ogives, qu'il les alourdit et fait craindre leur chute.

ARC-BOUTANT. Ce sont les arcs extérieurs qui par leur position sont destinés à contre-butter la poussée des voûtes en arcs d'ogives. Leur naissance repose sur les contre-forts, leur sommet arrive au point de la poussée réunie des arcs-doubleaux et des arcs-ogives. Suivant les goûts de chaque école, on a beaucoup blâmé ou beaucoup loué le système des arcs-boutants; nous n'entreprendrons pas de les défendre ou de faire ressortir leurs inconvénients; il n'y a qu'une chose à dire à notre sens sur ce système de construction, c'est qu'il est l'expression la plus franche et la plus énergique du mode adopté par les constructeurs du moyen âge. Jusqu'à leur application dans les églises gothiques, tout est tâtonnement; du moment que les arcs-boutants sont nettement accusés dans les constructions, la structure des églises se développe dans son véritable sens, elle suit hardiment la voie nouvelle. Demander une église gothique sans arc-boutants, c'est demander un navire sans quille, c'est pour l'église comme pour le navire une question d'être ou de n'être pas. Le problème que les architectes de l'époque romane s'étaient donné à résoudre était celui-ci: élever des voûtes sur la basilique antique. Comme disposition de plan, la basilique antique satisfaisait complétement au programme de l'église latine: grands espaces vides, points d'appui minces, air et lumière. Mais la basilique antique était couverte par des charpentes, l'abside seule était voûtée; or dans notre climat les charpentes ne préservent pas complètement de la neige et du vent; elles se pourrissent assez rapidement quand on n'emploie pas ces dispositions modernes de chéneaux en métal, de conduits d'eau, etc., procédés qui ne peuvent être en usage qu'au milieu d'un peuple chez lequel l'art de la métallurgie est arrivé à un haut degré de perfection. De plus, les charpentes brûlent, et un édifice couvert seulement par une charpente que l'incendie dévore est un édifice perdu de la base au faîte. Jusqu'aux Xe et XIe siècles il n'est question dans les documents écrits de notre histoire que d'incendies d'églises qui nécessitent des reconstructions totales. La grande préoccupation du clergé, et par conséquent des architectes qui élevaient des églises, était dès le Xe siècle de voûter les nefs des basiliques. Mais les murs des basiliques portés par des colonnes grêles ne pouvaient présenter une résistance suffisante à la poussée des voûtes hautes ou basses. Dans le centre de la France les constructeurs, vers le XIe siècle, avaient pris le parti de renoncer à ouvrir des jours au sommet des murs des nefs hautes, et ils contre-buttaient les voûtes en berceau de ces nefs hautes, soit par des demi-berceaux, comme dans la plupart des églises auvergnates, soit par de petites voûtes d'arêtes élevées sur les bas côtés. Les nefs alors ne pouvaient être éclairées que par les fenêtres de ces bas côtés presque aussi hautes que les grandes nefs. Les murs extérieurs, épais et renforcés de contre-forts, maintenaient les poussées combinées des grandes et petites voûtes (voy. ÉGLISES, VOÛTES). Mais dans le nord de la France ce système ne pouvait prévaloir; de grands centres de population exigeaient de vastes églises, on avait besoin de lumière, il fallait prendre des jours directs dans les murs des nefs, et renoncer par conséquent à contre-butter les voûtes hautes par des demi-berceaux continus élevés sur les bas côtés. Dans quelques églises de Normandie, celles entre autres de l'abbaye aux Hommes et de l'abbaye aux Dames de Caen, les constructeurs avaient cherché un moyen terme: ils avaient élevé sur des piles fort épaisses les grandes voûtes d'arêtes des nefs hautes, et ménageant de petits jours sous les formerets de ces voûtes, ils avaient cherché à contre-butter leur poussée par un demi-berceau continu bandé sur le triforium (49). Mais ce demi-berceau n'arrive pas au point de la poussée de ces voûtes hautes. Et pourquoi un demi-berceau continu pour maintenir une voûte d'arête dont les poussées sont reportées sur des points espacés au droit de chaque pile? Il y a quelque chose d'illogique dans ce système qui dut bientôt frapper des esprits enclins à tout ramener à un principe vrai et pratique. Or, supposons que le demi-berceau A figuré dans la coupe de la nef de l'abbaye aux Hommes (49) soit coupé par tranches, que ces tranches soient conservées seulement au droit des poussées des arcs-doubleaux et des arcs-ogives, et supprimées entre les piles, c'est-à-dire dans les parties où les poussées des grandes voûtes n'agissent pas, l'arc-boutant est trouvé; il permet d'ouvrir dans les travées des jours aussi larges et aussi bas que possible. Le triforium n'est plus qu'une galerie à laquelle on ne donne qu'une importance médiocre. Le bas côté, composé d'un rez-de-chaussée, est couvert par un comble à pente simple. Ces murs épais deviennent alors inutiles, les piles des nefs peuvent rester grêles, car la stabilité de l'édifice ne consiste plus que dans la résistance des points d'appui extérieurs sur lesquels les arcs-boutants prennent naissance (voy. CONTRE-FORT). Il fallut deux siècles de tâtonnements, d'essais souvent malheureux, pour arriver à la solution de ce problème si simple, tant il est vrai que les procédés les plus naturels, en construction comme en toute chose, sont lents à trouver. Mais aussi dès que cette nouvelle voie fut ouverte elle fut parcourue avec une rapidité prodigieuse, et l'arc-boutant, qui naît à peine au XIIe siècle, est arrivé à l'abus au XIVe. Quelques esprits judicieux veulent conclure de la corruption si prompte du grand principe de la construction des édifices gothiques, que ce principe est vicieux en lui-même; et cependant l'art grec, dont personne n'a jamais contesté la pureté, soit comme principe, soit comme forme, a duré à peine soixante-dix ans, et Périclès n'était pas mort que déjà l'architecture des Athéniens arrivait à son déclin. Nous pensons, au contraire, que dans l'histoire de la civilisation, les arts qui sont destinés à faire faire un grand pas à l'esprit humain sont précisément ceux qui jettent tout à coup une vive clarté pour s'éteindre bientôt par l'abus même du principe qui les a amenés promptement à leur plus grand développement (voy. ARCHITECTURE).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)