Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Les besoins auxquels les architectes du moyen âge avaient à satisfaire en élevant leurs églises les amenaient presque malgré eux à employer l'arc-boutant; nous allons voir comment ils ont su développer ce système de construction et comment ils en ont abusé.

Ce n'est, comme nous venons de le dire, qu'à la fin du XIIe siècle que l'arc-boutant se montre franchement dans les édifices religieux du nord de la France; il n'apparaît dans le centre et le midi que comme une importation, vers la fin du XIIIe siècle, lorsque l'architecture ogivale, déjà développée dans l'Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne, se répand dans tout l'occident.

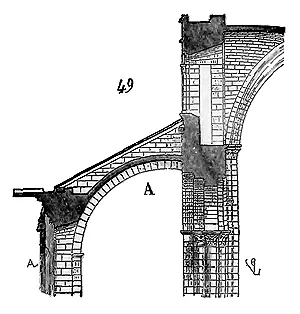

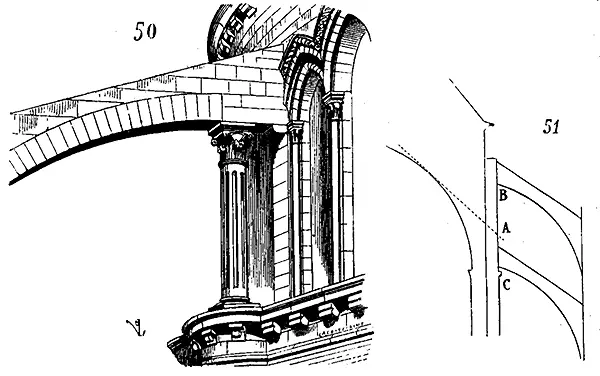

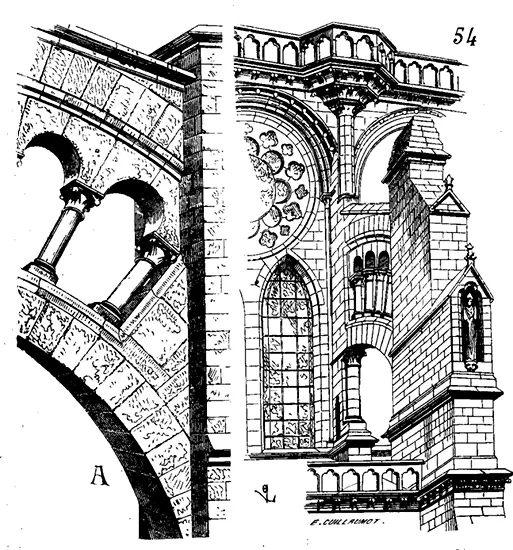

Nous donnons en première ligne et parmi les plus anciens l'un des arcs-boutants du choeur de l'église Saint-Remy de Reims, dont la construction remonte à la dernière moitié du XIIe siècle (50). Ici l'arc-boutant est simple, il vient contre-butter les voûtes au point de leur poussée, et répartit sa force de résistance sur une ligne verticale assez longue au moyen de ce contre-fort porté sur une colonne extérieure, laissant un passage entre elle et le mur au-dessus du triforium. Mais bientôt les constructeurs observèrent que la poussée des voûtes en arcs d'ogives d'une très-grande portée, agissait encore au-dessous et au-dessus du point mathématique de cette poussée. La théorie peut, en effet, démontrer que la poussée d'une voûte se résout en un seul point, mais la pratique fait bientôt reconnaître que cette poussée est diffuse et qu'elle agit par suite du glissement possible des claveaux des arcs et de la multiplicité des joints, depuis la naissance de ces arcs jusqu'à la moitié environ de la hauteur de la voûte (51).

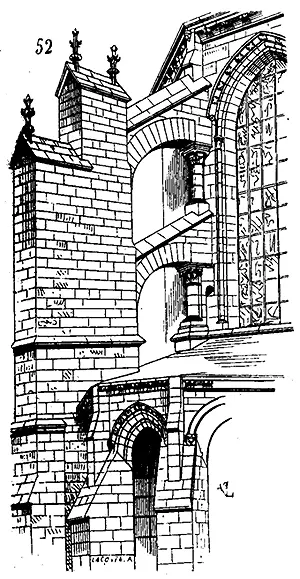

En effet, soit A le point mathématique de la poussée d'une voûte en arc d'ogive, si la voûte a une portée de 10 à 15 mètres, par exemple, un seul arc-boutant arrivant en A ne suffira pas pour empêcher la voûte d'agir encore au-dessus et au-dessous de ce point. De même qu'en étayant un mur qui boucle, si l'on est prudent, on posera verticalement sur ce mur une couche en bois et deux étais l'un au-dessus de l'autre pour arrêter le bouclement; de même les constructeurs qui élevèrent, au commencement du XIIIe siècle, les grandes nefs des cathédrales du nord, établirent de C en B un contre-fort, véritable couche de pierre, et deux arcs-boutants l'un au-dessus de l'autre, le premier arrivant en C au-dessous de la poussée, le second en B au-dessus de cette poussée. Par ce moyen les voûtes se trouvaient étrésillonnées à l'extérieur, et les arcs-doubleaux ne pouvaient, non plus que les arcs-ogives, faire le moindre mouvement, le point réel de la poussée se trouvant agir sur un contre-fort maintenu dans un plan vertical et roidi par la buttée des deux arcs-boutants. Au-dessous de la naissance de la voûte ce contre-fort C B cessait d'être utile, aussi n'est-il plus porté que par une colonne isolée, et le poids de ce contre-fort n'agissant pas verticalement, les constructeurs sont amenés peu à peu à réduire le diamètre de la colonne, dont la fonction se borne à prévenir des dislocations, à donner du roide à la construction des piles sans prendre de charge; aussi vers le milieu du XIIIe siècle ces colonnes isolées sont-elles faites de grandes pierres minces posées en délit et peuvent-elles se comparer à ces pièces de charpente nommées chandelles que l'on pose plutôt pour roidir une construction faible que pour porter un poids agissant verticalement. Les voûtes hautes du choeur de la cathédrale de Soissons, dont la construction remonte aux premières années du XIIIe siècle, sont contre-buttées par des arcs-boutants doubles (52) dont les têtes viennent s'appuyer contre des piles portées par des colonnes engagées. Un passage est réservé entre la colonne inférieure et le point d'appui vertical qui reçoit les sommiers des voûtes.

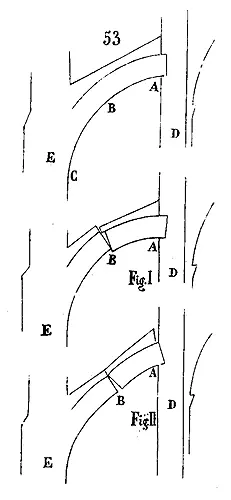

Il est nécessaire d'observer que le dernier claveau de chacun des arcs n'est pas engagé dans la pile et reste libre de glisser dans le cas où la voûte ferait un mouvement par suite d'un tassement des points d'appui verticaux, c'est là encore une des conséquences de ce principe d'élasticité appliqué à ces grandes bâtisses et sans lequel leur stabilité serait compromise. La faculté de glissement laissée aux arcs-boutants empêche leur déformation, et il n'est pas besoin de dire qu'ils ne peuvent conserver toute leur force d'étrésillonnement qu'autant qu'ils ne se déforment pas. En effet (53), soit A B C un arc-boutant, la pile verticale D venant à tasser, il faudra, si l'arc est engagé au point A, qu'il se rompe en B, ainsi que l'indique la fig. 1. Si, au contraire, c'est le contre-fort E qui vient à tasser, l'arc étant engagé en A, il se rompra encore suivant la fig. 2. On comprend donc combien il importe que l'arc puisse rester libre en A pour conserver au moyen de son glissement possible la pureté de sa courbure. Ces précautions dans la combinaison de l'appareil des arcs-boutants n'ont pas été toujours prises, et la preuve qu'elles n'étaient pas inutiles, c'est que leur oubli a presque toujours produit des effets fâcheux.

La nef de la cathédrale d'Amiens, élevée vers 1230, présente une disposition d'arcs-boutants analogue à celle du choeur de la cathédrale de Soissons, seulement les colonnes supérieures sont dégagées comme les colonnes inférieures, elles sont plus sveltes, et le chaperon du second arc-boutant sert de canal pour conduire les eaux des chéneaux du grand comble à l'extrémité inférieure de l'arc, d'où elles tombent lancées par des gargouilles (voy. CHÉNEAU, GARGOUILLE). Ce moyen de résistance opposé aux poussées des voûtes par les arcs-boutants doubles ne sembla pas toujours assez puissant aux constructeurs du XIIIe siècle; ils eurent l'idée de rendre solidaires les deux arcs par une suite de rayons qui les réunissent, les étrésillonnent et leur donnent toute la résistance d'un mur plein, en leur laissant une grande légèreté. La cathédrale de Chartres nous donne un admirable exemple de ces sortes d'arcs-boutants (54). La construction de cet édifice présente dans toutes ses parties une force remarquable, les voûtes ont une épaisseur inusitée (0m,40 environ), les matériaux employés, lourds, rugueux, compactes, se prêtant peu aux délicatesses de l'architecture gothique de la première moitié du XIIIe siècle. Il était nécessaire, pour résister à la poussée de ces voûtes épaisses et qui n'ont pas moins de 15 mètres d'ouverture, d'établir des buttées énergiques, bien assises; aussi, fig. A, on observera que tout le système des arcs pénètre dans les contre-forts, s'y loge comme dans une rainure, que tous les joints de l'appareil sont normaux aux courbes, qu'enfin c'est une construction entièrement oblique destinée à résister à des pesanteurs agissant obliquement.

Ce système d'étrésillonnement des arcs au moyen de rayons intermédiaires ne paraît pas toutefois avoir été fréquemment adopté pendant le XIIIe siècle; il est vrai qu'il n'y avait pas lieu d'employer des moyens aussi puissants pour résister à la poussée des voûtes, ordinairement fort légères, même dans les plus grandes églises ogivales. À la cathédrale de Reims les arcs-boutants sont doubles, mais indépendants l'un de l'autre; ils deviennent de plus en plus hardis vers le milieu du XIIIe siècle, alors que les piles sont plus grêles, les voûtes plus légères. Une fois le principe de la construction des églises gothiques admis, on en vint bientôt à l'appliquer dans ses conséquences les plus rigoureuses.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)