Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Nos monuments du moyen âge ont été complètement dénaturés dans le dernier siècle, et radicalement dévastés en 1793; nous ne voyons plus aujourd'hui que leurs murs dépouillés, heureux encore quand nous ne leur reprochons pas cette nudité. Le badigeon et la poussière ont remplacé les peintures; des scellements arrachés, des coups de marteau sont les seules traces indiquant les revêtements de métal qui ornaient les tombes, les clôtures, les autels. Quant aux matières moins précieuses et qui ne pouvaient tenter la cupidité des réformateurs, on en rencontre d'assez nombreux fragments. Parmi les applications le plus fréquemment employées depuis le XIIe siècle jusqu'à la renaissance, on peut citer le verre, la terre cuite vernissée et les pâtes gaufrées. Les marbres étaient rares dans le nord de la France pendant le moyen âge, et souvent des verres colorés remplaçaient cette matière; on les employait alors comme fond des bas-reliefs, des arcatures, des tombeaux, des autels, des retables; ils décoraient aussi les intérieurs des palais. La Sainte-Chapelle de Paris nous a laissé un exemple complet de ce genre d'applications. L'arcature qui forme tout le soubassement intérieur de cette chapelle contient des sujets représentant des martyrs; les fonds d'une partie de ces peintures sont remplis de verres bleus appliqués sur des feuilles d'argent et rehaussés à l'extérieur par des ornements très-fins dorés. Ces verres d'un ton vigoureux, rendus chatoyants par la présence de l'argent sous-apposé, et semés d'or à leur surface, jouent l'émail. Toutes les parties évidées de l'arcature, les fonds des anges sculptés et dorés qui tiennent des couronnes ou des encensoirs sont également appliqués de verres bleus ou couleur écaille, rehaussés de feuillages ou de treillis d'or. On ne peut concevoir une décoration d'un aspect plus riche, quoique les moyens d'exécution ne soient ni dispendieux ni difficiles. Quelquefois aussi ce sont des verres blancs appliqués sur de délicates peintures auxquelles ils donnent l'éclat d'un bijou émaillé. Il existe encore à Saint-Denis de nombreux fragments d'un autel dont le fond était entièrement revêtu de ces verres blancs appliqués sur des peintures presque aussi fines que celles qui ornent les marges des manuscrits. Ces procédés si simples ont été en usage pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles, mais plus particulièrement à l'époque de saint Louis.

Quant aux applications de terres cuites vernissées, elles sont devenues fort rares, étant surtout employées dans les édifices civils et les maisons particulières; nous citerons cependant comme exemple une maison en bois de Beauvais, de la fin du XVe siècle, dont tous les remplissages de face sont garnis de terres cuites émaillées de diverses couleurs.

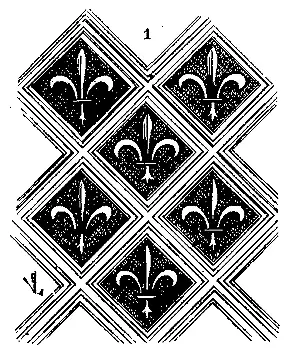

À partir du XIIe siècle, les applications de pâtes gaufrées se trouvent fréquemment sur les statues et les parties délicates de l'architecture intérieure. Ces applications se composaient d'un enduit de chaux très-mince sur lequel, pendant qu'il était encore mou, on imprimait des ornements déliés et peu saillants, au moyen d'un moule de bois ou de fer. On décorait ainsi les vêtements des statues, les fonds de retables d'autels (voy. RETABLE), les membres de l'architecture des jubés, des clôtures; quelquefois aussi la menuiserie destinée à être peinte et dorée; car il va sans dire que les gaufrures que l'on obtenait par ce procédé si simple, recevaient toujours de la dorure et de la peinture qui leur donnaient de la consistance et assuraient leur durée. Nous présentons ici (1) un exemple tiré des applications de pâtes dorées qui couvrent les arcatures du sacraire de la Sainte-Chapelle; cette gravure est moitié de l'exécution, et peut faire voir combien ces gaufrures sont délicates. Ce n'était pas seulement dans les intérieurs que l'on appliquait ces pâtes; on retrouve encore dans les portails des églises des XIIe et XIIIe siècles des traces de ces gaufrures sur les vêtements des statues. À la cathédrale d'Angers, sur la robe de la Vierge du portail nord de la cathédrale de Paris, des bordures de draperies sont ornées de pâtes. Au XVe siècle l'enduit de chaux est remplacé par une résine, qui s'est écaillée et disparaît plus promptement que la chaux. Des restaurations faites à cette époque, dans la Sainte-Chapelle du Palais, présentaient quelques traces visibles de gaufrures non-seulement sur les vêtements des statues, mais même sur les colonnes, sur les nus des murs; c'étaient de grandes fleurs de lis, des monogrammes du Christ, des étoiles à branches ondées, etc.

Pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, on appliquait aussi, sur le bois, du vélin rendu flexible par un séjour dans l'eau, au moyen d'une couche de colle de peau ou de fromage; sur cette enveloppe, qui prenait toutes les formes des moulures, on étendait encore un encollage gaufré par les procédés indiqués ci-dessus; puis on dorait, on peignait, on posait des verres peints par-dessous, véritables fixés que l'on sertissait de pâtes ornées (voy. FIXÉ). Il existe encore dans le bas côté sud du choeur de l'église de Westminster, à Londres, un grand retable du XIIIe siècle exécuté par ces procédés; nous le citons ici parce qu'il appartient à l'école française de cette époque, et qu'il a dû être fabriqué dans l'Ile-de-France (voy. RETABLE). Le moine Théophile, dans son Essai sur divers arts , chap. XVII, XVIII et XIX, décrit les procédés employés au XIIe siècle pour appliquer les peaux de de vélin et les enduits sur les bois destinés à orner les retables, les autels, les panneaux. Il parait que du temps du moine Théophile on appliquait des verres colorés par la cuisson sur les verres des vitraux, de manière à figurer des pierres précieuses dans les bordures des vêtements, sans le secours du plomb. Il n'existe plus, que nous sachions, d'exemples de vitraux fabriqués de cette manière; il est vrai que les vitraux du XIIe siècle sont fort rares aujourd'hui (voy. Theophili presb. et monac. Diversarum artium schedula . Paris. 1843).

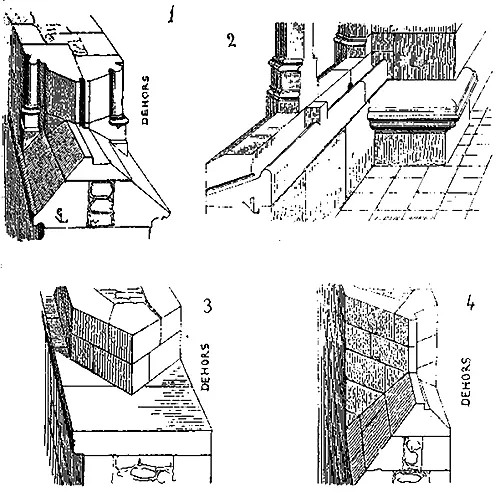

APPUI, s. m. C'est la tablette supérieure de l'allége des fenêtres (voy. ALLÉGE); on désigne aussi par barres d'appui les pièces de bois ou de fer que l'on scelle dans les jambages des fenêtres, et qui permettent de s'accouder pour regarder à l'extérieur, lorsque ces fenêtres sont ouvertes jusqu'au niveau du sol des planchers. Les barres d'appui ne sont guère en usage avant le XVIe siècle, ou si elles existent, elles ne sont composées que d'une simple traverse sans ornements. Par extension, on donne généralement le nom d'appui à l'assise de pierre posée sous la fenêtre dans les édifices religieux, militaires ou civils, quand même ces fenêtres sont très-élevées au-dessus du sol.

L'appui, dans les édifices élevés du XIIIe au XVIe siècle, est toujours disposé de façon à empêcher la pluie qui frappe contre les vitraux de couler le long des parements intérieurs. Il est ordinairement muni à l'extérieur d'une pente fortement inclinée, d'un larmier et d'une feuillure intérieure qui arrête les eaux pénétrant à travers les interstices des vitraux et les force de s'épancher en dehors (1). Quelquefois l'appui porte un petit caniveau à l'intérieur, avec un ou deux orifices destinés à rejeter en dehors les eaux de pluie ou la buée qui se forme contre les vitres. Cette disposition, qui fait ressortir le soin que l'on apportait alors dans les moindres détails de la construction, se trouve particulièrement appliquée aux appuis des fenêtres des habitations.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)