Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

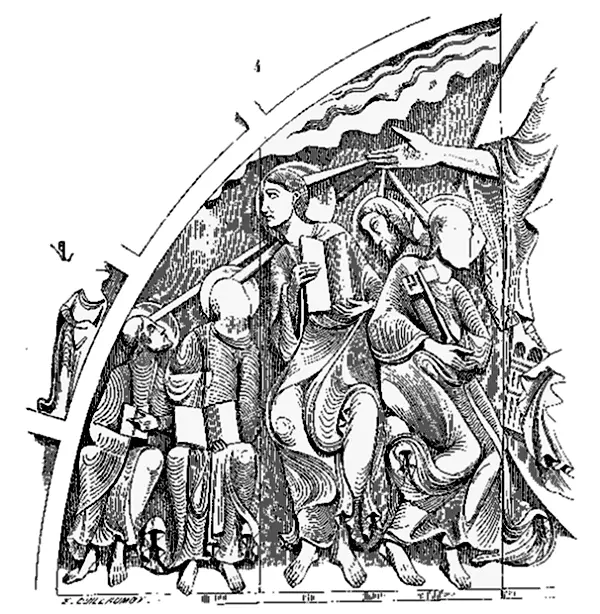

C'est surtout pendant les XIVe et XVe siècles que les apôtres sont représentés avec les attributs qui aident à les faire reconnaître, bien que ce ne soit pas là une règle absolue. Au portail méridional de la cathédrale d'Amiens, le linteau de la porte est rempli par les statues demi-nature des douze apôtres. Là ils sont représentés dissertant entre eux: quelques-uns tiennent des livres, d'autres des rouleaux déployés (1 et 1 bis). Ce beau bas-relief, que nous donnons en deux parties, bien qu'il se trouve sculpté sur un linteau et divisé seulement par le dais qui couronne la sainte Vierge, est de la dernière moitié du XIIIe siècle. À l'intérieur de la clôture du choeur de la cathédrale d'Alby (commencement du XVIe siècle), les douze apôtres sont représentés en pierre peinte; chacun d'eux tient à la main une banderole sur laquelle est écrit l'un des articles du Credo . Guillaume Durand, au XIIIe siècle (dans le Rationale div. offic. ), dit que les apôtres, avant de se séparer pour aller convertir les nations, composèrent le Credo , et que chacun d'eux apporta une des douze propositions du symbole (voy. les notes de M. Didron, du Manuel d'iconographie chrétienne , p. 299 et suiv.). On trouve souvent, dans les édifices religieux du XIe au XVIe siècle, les légendes séparées de quelques-uns des apôtres; on les rencontre dans les bas-reliefs et vitraux représentant l'histoire de la sainte Vierge, comme à la cathédrale de Paris, à la belle porte de gauche de la façade et dans la rue du Cloître. À Semur en Auxois, dans le tympan de la porte septentrionale (XIIIe siècle), est représentée la légende de saint Thomas, sculptée avec une rare finesse.

Cette légende, ainsi que celle de saint Pierre, se retrouve fréquemment dans les vitraux de cette époque. En France, à partir du XIIe siècle, les types adoptés pour représenter chacun des douze apôtres sont conservés sans trop d'altérations jusqu'au XVe siècle. Ainsi, saint Pierre est toujours représenté avec la barbe et les cheveux crépus, le front bas, la face large, les épaules hautes, la taille petite; saint Paul chauve, une mèche de cheveux sur le front, le crâne haut, les traits fins, la barbe longue et soyeuse, le corps délicat, les mains fines et longues; saint Jean imberbe, jeune, les cheveux bouclés, la physionomie douce; au XVe et surtout au XVIe siècle, saint Pierre, lorsqu'il est seul, est souvent vêtu en pape, la tiare sur la tête et les clefs à la main.

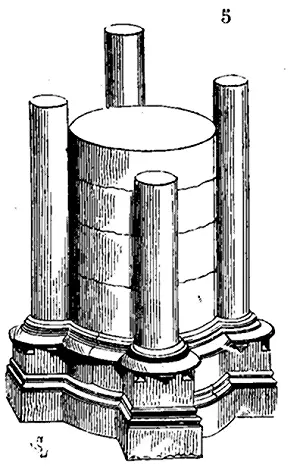

Parmi les plus belles statues d'apôtres, nous ne devons pas omettre celles qui sont adossées aux piles intérieures de la Sainte-Chapelle (XIIIe siècle), et qui portent toutes une des croix de consécration (2). Ces figures sont exécutées en liais, du plus admirable travail, et couvertes d'ornements peints et dorés imitant de riches étoffes rehaussées par des bordures semées de pierreries. Cet usage de placer les apôtres contre les piliers des églises et des choeurs particulièrement, était fréquent; nous citerons comme l'un des exemples les plus remarquables le choeur de l'ancienne cathédrale de Carcassonne du commencement du XIVe siècle. Les apôtres se plaçaient aussi sur les devants d'autels, sur les retables en pierre, en bois ou en métal. Sur les piliers des cloîtres, comme à Saint-Trophyme d'Arles, autour des chapiteaux de l'époque romane, sur les jubés, en gravure; dans les bordures des tombes, pendant les XIVe, XVe et XVIe siècles (3).

À la cathédrale de Paris, comme à Chartres, comme à Amiens, les douze apôtres se trouvent rangés dans les ébrasements des portes principales, des deux côtés du Christ homme , qui occupe le trumeau du centre; plus anciennement, dans les bas-reliefs des XIe et XIIe siècles, comme à Vézelay, ils sont assis dans le tympan, de chaque côté du Christ triomphant. À Vézelay, ils sont au nombre de dix seulement, disposés en deux groupes; des rayons partent des mains du Christ, et se dirigent vers les têtes nimbées des dix apôtres; la plupart d'entre eux tiennent des livres ouverts (4).

Au portail royal de Chartres, le tympan de gauche représente l'Ascension; les apôtres sont assis sur le linteau inférieur, tous ayant la tête tournée vers Notre-Seigneur, enlevé sur des nuées; quatre anges descendent du ciel vers les apôtres et occupent le deuxième linteau. Dans toutes les sculptures ou peintures du XIe au XVIe siècle, les apôtres sont toujours nu-pieds, quelle que soit d'ailleurs la richesse de leurs costumes; ils ne sont représentés coiffés que vers la fin du XVe siècle. L'exemple que nous avons donné plus haut, tiré du portail méridional d'Amiens (XIIIe siècle), et dans lequel on remarque un de ces apôtres, saint Jacques, la tête couverte d'un chapeau, est peut-être unique. Quant au costume, il se compose invariablement de la robe longue ou tunique non fendue à manches, de la ceinture, et du manteau rond, avec ou sans agrafes. Ce n'est guère qu'à la fin du XVe siècle que la tradition du costume se perd, et que l'on voit des apôtres couverts parfois de vêtements dont les formes rappellent ceux des docteurs de cette époque.

APPAREIL, s. m. C'est le nom que l'on donne à l'assemblage des pierres de taille qui sont employées dans la construction d'un édifice. L'appareil varie suivant la nature des matériaux, suivant leur place; l'appareil a donc une grande importance dans la construction, c'est lui qui souvent commande la forme que l'on donne à telle ou telle partie de l'architecture, puisqu'il n'est que le judicieux emploi de la matière mise en oeuvre, en raison de sa nature physique, de sa résistance, de sa contexture, de ses dimensions et des ressources dont on dispose.

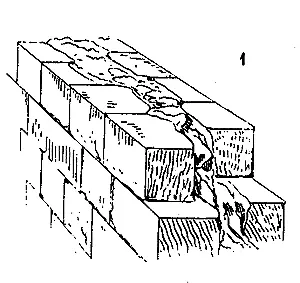

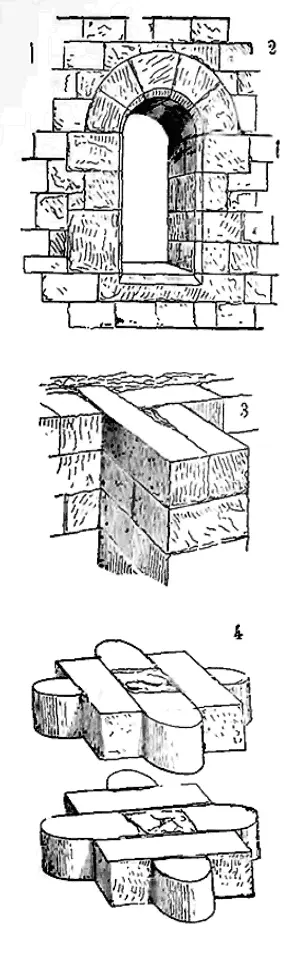

Cependant chaque mode d'architecture a adopté un appareil qui lui appartient, en se soumettant toutefois à des règles communes. Aussi l'examen de l'appareil conduit souvent à reconnaître l'âge d'une construction. Jusqu'au XIIe siècle l'appareil conserve les traditions transmises par les constructeurs du Bas-Empire. Seulement on ne disposait alors que de moyens de transport médiocres, les routes étaient à peine praticables, les engins pour monter les matériaux insuffisants, les constructions sont élevées en matériaux de petites dimensions, faciles à monter; les murs, les contre-forts ne présentent que leurs parements en pierre, les intérieurs sont remplis en blocages (1); les matériaux mis en oeuvre sont courts, sans queues, et d'une hauteur donnée par les lits de carrière; mais ces lits ne sont pas toujours observés à la pose; parfois les assises sont alternées hautes et basses, les hautes en délit et les basses sur leur lit. Ce mode d'appareil appartient plus particulièrement au midi de la France. Dans ce cas, les assises basses pénètrent plus profondément que les assises hautes dans le blocage, et relient ainsi les parements avec le noyau de la maçonnerie. Les arcs sont employés dans les petites portées, parce que les linteaux exigent des pierres d'une forte dimension, et lourdes par conséquent (2). Les tapisseries sont souvent faites en moellon piqué, tandis que les pieds-droits des fenêtres, les angles, les contre-forts sont en pierre appareillée. Ces constructions mixtes en moellon et pierre de taille se rencontrent fréquemment encore pendant le XIIe siècle dans les bâtisses élevées avec économie, dans les châteaux forts, les maisons particulières, les églises des petites localités. La nature des matériaux influe puissamment sur l'appareil adopté; ainsi dans les contrées où la pierre de taille est résistante, se débite en grands échantillons, comme en Bourgogne, dans le Lyonnais, l'appareil est grand; les assises sont hautes, tandis que dans les provinces où les matériaux sont tendres, où le débitage de la pierre est par conséquent facile, comme en Normandie, en Champagne, dans l'Ouest, l'appareil est petit, serré, les tailleurs de pierre, pour faciliter la pose, n'hésitent pas à multiplier les joints. Une des qualités essentielles de l'appareil adopté pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, c'est d'éviter les évidements, les déchets de pierre; ainsi, par exemple, les retours d'angles sont toujours appareillés en besace (3). Les piles cantonnées de colonnes sont élevées, pendant les XIe et XIIe siècles, par assises dont les joints se croisent, mais où les évidements sont soigneusement évités (4). Plus tard, dans la première moitié du XIIIe siècle, elles sont souvent formées d'un noyau élevé par assises, et les colonnes qui les cantonnent sont isolées et composées d'une ou plusieurs pierres posées en délit (5). Les lits des sommiers des arcs sont horizontaux jusqu'au point où, se dégageant de leur pénétration commune, ils se dirigent chacun de leur côté et forment alors une suite de claveaux extradossés (6). Chaque membre d'architecture est pris dans une hauteur d'assise, le lit placé toujours au point le plus favorable pour éviter des évidements et des pertes de pierre; ainsi l'astragale au lieu de tenir à la colonne, comme dans l'architecture romaine, fait partie du chapiteau (7). La base conserve tous ses membres pris dans la même pierre. Le larmier est séparé de la corniche (8). Les lits se trouvent placés au point de jonction des moulures de socles avec les parements droits (9). Dans les contrées où les matériaux de différentes natures offrent des échantillons variés comme couleur, en Auvergne, par exemple, on a employé le grès jaune ou le calcaire blanc, et la lave grise; de manière à former des mosaïques sur les parements des constructions; les églises de Notre-Dame-du-Port à Clermont (10), de Saint-Nectaire, du Puy en Vélay, d'Issoire, présentent des appareils où les pierres de différentes couleurs forment des dessins par la façon dont elles sont assemblées. Pendant les XIe et XIIe siècles on a beaucoup fait usage de ces appareils produits par des combinaisons géométriques; non-seulement ces appareils compliqués ont été employés pour décorer des parements unis, mais aussi dans la construction des arcs, ainsi qu'on peut le voir dans quelques édifices du Poitou, de la Mayenne et des bords de la Loire.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)