Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Il semble que l'architecte de ce charmant édifice ait cherché, dans la disposition de l'appareil de ses constructions, à économiser autant que faire se peut la pierre de taille. Et cependant cette église porte ses cinq cents ans sans que sa construction ait notablement souffert, malgré l'abandon et des restaurations inintelligentes. La manière ingénieuse avec laquelle l'appareil a été conçu et exécuté a préservé cet édifice de la ruine, que son excessive légèreté semblait promptement provoquer. L'étude de l'appareil des monuments du moyen âge ne saurait donc être recommandée; elle est indispensable lorsqu'on veut les restaurer sans compromettre leur solidité, elle est utile toujours, car jamais cette science pratique n'a produit des résultats plus surprenants avec des moyens plus simples, avec une connaissance plus parfaite des matériaux, de leur résistance et de leurs qualités.

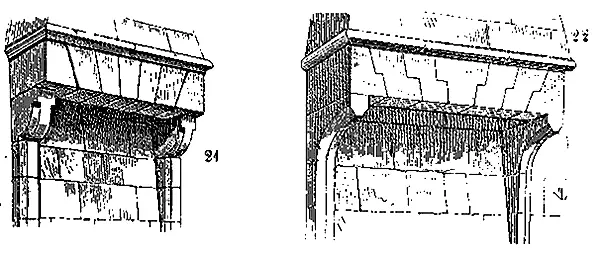

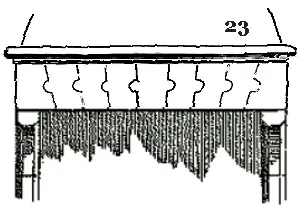

Dans les édifices du XIe au XVIe siècle, les linteaux ne sont généralement employés que pour couvrir de petites ouvertures, et sont alors d'un seul morceau. Dans les édifices civils particulièrement, où les fenêtres et les portes sont presque toujours carrées, les liteaux sont hauts, quelquefois taillés en triangle (19) pour mieux résister à la pression, ou soulagés près de leur portée par des consoles tenant aux pieds-droits (20). Quand ces linteaux doivent avoir une grande longueur, comme dans les cheminées dont les manteaux souvent jusqu'à quatre ou cinq mètres de portée, les linteaux sont appareillés en plates-bandes (21) à joints simples ou à crossettes (22), ou à tenons (23).

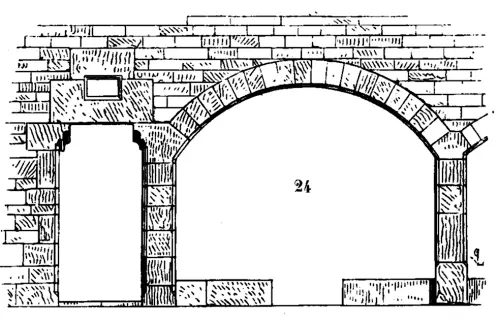

Les constructeurs connaissaient donc alors la plate-bande appareillée, et s'ils ne l'employaient que dans des cas exceptionnels et lorsqu'ils ne pouvaient faire autrement, c'est qu'ils avaient reconnu les inconvénients de ce genre d'appareil. D'ailleurs il existe du côté du Rhin, là où les grès rouges des Vosges donnent des matériaux très résistants et tenaces, un grand nombre de plates-bandes appareillées dans des édifices des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Dans la portion du château de Coucy, qui date du XVe siècle, on voit encore d'immenses fenêtres carrées dont les linteaux, qui n'ont pas moins de quatre mètres de portée, sont appareillés en claveaux, sans aucun ferrement pour les empêcher de glisser. Mais ce sont là des exceptions; les portions d'arcs de cercle sont toujours préférées par les appareilleurs anciens (24), du moment que les portées sont trop grandes pour permettre l'emploi de linteaux d'un seul morceau.

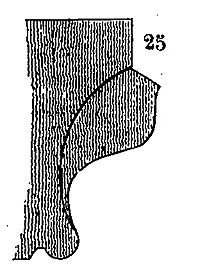

Depuis l'époque romane jusqu'au XVe siècle exclusivement on ne ravalait pas les édifices, les pierres n'étaient point posées épannelées, mais complètement taillées et achevées. Tout devait donc être prévu par l'appareilleur sur le chantier avant la pose. Aussi jamais un joint ne vient couper gauchement un bas-relief, un ornement ou une moulure. Les preuves de ce fait intéressant abondent: 1° les marques de tâcherons qui se rencontrent sur les pierres; 2° les coups de bretture , qui diffèrent à chaque pierre; 3° l'impossibilité de refouiller certaines moulures ou sculptures après la pose comme dans la fig. 8, par exemple; 4° les tracés des fonds de moulures que l'on retrouve dans les joints derrière les ornements (25);

5° les erreurs de mesures, qui ont forcé les poseurs de couper parfois une portion d'une feuille d'une sculpture pour faire entrer à sa place une pierre taillée sur le chantier; 6° les combinaisons et pénétrations de moulures de meneaux, qu'il serait impossible d'achever sur le tas si la pierre eût été posée épannelée seulement; 7° enfin, ces exemples si fréquents d'édifices non terminés, mais dans lesquels les dernières pierres posées sont entièrement achevées comme taille ou sculpture.

Au XVe siècle le système d'appareil se modifie profondément. Le désir de produire des effets extraordinaires, la profusion des ornements, des pénétrations de moulures, l'emportent sur l'appareil raisonné prenant pour base la nature des matériaux employés. C'est alors la décoration qui commande l'appareil souvent en dépit des hauteurs de bancs; il en résulte de fréquents décrochements dans les lits et les joints, des déchets considérables de pierre, des moyens factices pour maintenir ces immenses galbes à jour, ces porte-à-faux; le fer vient en aide au constructeur pour accrocher ces décorations qui ne sauraient tenir sans son secours, et par les règles naturelles de la statique. Cependant encore ne voit-on jamais un ornement coupé par un lit, les corniches sont prises dans une hauteur d'assise, les arcs sont extradossés, les meneaux appareillés suivant la méthode employée par les constructeurs antérieurs, bien qu'ils affectent des formes qui se concilient difficilement avec les qualités ordinaires de la pierre. On ne peut encore signaler ces énormités si fréquentes un siècle plus tard, où l'architecte du château d'Écouen appareillait des colonnes au moyen de deux blocs posés en délit avec un joint vertical dans toute la hauteur, ou comme au château de Gaillon on trouvait ingénieux de construire des arcs retombant sur un cul-de-lampe suspendu en l'air, où l'on prodiguait ces clefs pendantes dans les voûtes d'arêtes, accrochées aux charpentes.

Constatons, en finissant, ce fait principal qui résume toutes les observations de détail contenues dans cet article. Du XIe siècle à la fin du XIVe, quand la décoration des édifices donne des lignes horizontales, la construction est horizontale; quand elle donne des lignes verticales, la construction est verticale; l'appareil suit naturellement cette loi. Au XVe siècle la décoration est toujours verticale, les lignes horizontales sont rares, à peine indiquées, et cependant la construction est toujours horizontale, c'est-à-dire en contradiction manifeste avec les formes adoptées.

APPENTIS, s. m. C'est le nom que l'on donne à certaines constructions de bois qui sont accolées contre des édifices publics ou bâtiments privés, et dont les combles n'ont qu'un égout; l'appentis a toujours un caractère provisoire, c'est une annexe à un bâtiment achevé que l'on élève par suite d'un nouveau besoin à satisfaire, ou qu'on laisse construire par tolérance.

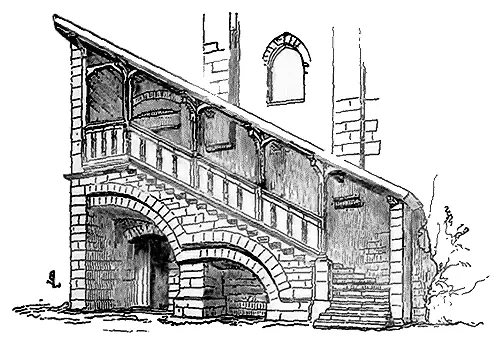

Encore aujourd'hui, un grand nombre de nos édifices publics, et particulièrement de nos cathédrales, sont entourés d'appentis élevés contre leurs soubassements, entre leurs contre-forts. Ces constructions parasites deviennent une cause de ruine pour les monuments, et il est utile de les faire disparaître. Quelquefois aussi elles ont été élevées pour couvrir des escaliers extérieurs, tel est l'appentis construit au XVe siècle contre l'une des parois de la grande salle du chapitre de la cathédrale de Meaux (1); pour protéger des entrées ou pour établir des marchés à couvert autour de certains grands édifices civils.

APPLICATION, s. f. On désigne par ce mot, en architecture, la superposition de matières précieuses ou d'un aspect décoratif sur la pierre, la brique, le moellon ou le bois. Ainsi on dit l' application d'un enduit peint sur un mur; l' application de feuilles de métal sur du bois, etc. Dans l'antiquité grecque l' application de stucs très-fins et colorés sur la pierre, dans les temples ou les maisons, était presque générale. À l'époque romaine on remplaça souvent ces enduits assez fragiles par des tables de marbre, ou même de porphyre, que l'on appliquait au moyen d'un ciment très-adhérent sur les parois des murs en brique ou en moellon. Cette manière de décorer les intérieurs des édifices était encore en usage dans les premiers siècles du moyen âge en Orient, en Italie et dans tout l'Occident. Les mosaïques à fond d'or furent même substituées aux peintures, sur les parements des voûtes et des murs, comme plus durables et plus riches. Grégoire de Tours cite quelques églises bâties de son temps, qui étaient décorées de marbres et de mosaïques à l'intérieur, entre autres l'église de Châlon-sur-Saône, élevée par les soins de l'évêque Agricola. Ces exemples d'application de mosaïques, si communs en Italie et en Sicile, sont devenus fort rares en France, et nous ne connaissons guère qu'un spécimen d'une voûte d'abside décorée de mosaïques, qui se trouve dans la petite église de Germigny-les-Prés, près de Saint-Benoît-sur-Loire, et qui semble appartenir au Xe siècle. Depuis l'époque carlovingienne jusqu'au XIIe siècle le clergé en France n'était pas assez riche pour orner ses églises par des procédés décoratifs aussi dispendieux; il se préoccupait surtout, et avec raison, de fonder de grands établissements agricoles, de policer les populations, de lutter contre l'esprit quelque peu désordonné de la féodalité. Mais pendant le XIIe siècle, devenu plus riche, plus fort, possesseur de biens immenses, il put songer à employer le superflu de ses revenus à décorer d'une manière somptueuse l'intérieur des églises. De son côté, le pouvoir royal disposait déjà de ressources considérables dont il pouvait consacrer une partie à orner ses palais. L'immense étendue que l'on était obligé alors de donner aux églises ne permettait plus de les couvrir à l'intérieur de marbres et de mosaïques; d'ailleurs ce mode de décoration ne pouvait s'appliquer à la nouvelle architecture adoptée; la peinture seule était propre à décorer ces voûtes, ces piles composées de faisceaux de colonnes, ces arcs moulurés. L'application de matières riches sur la pierre ou le bois fut dès lors réservée aux autels, aux retables, aux jubés, aux tombeaux, aux clôtures, enfin à toutes les parties des édifices religieux qui, par leur dimension ou leur destination, permettaient l'emploi de matières précieuses. Suger avait fait décorer le jubé de l'église abbatiale de Saint-Denis par des applications d'ornements en bronze et de figures en ivoire. Il est souvent fait mention de tombeaux et d'autels recouverts de lames de cuivre émaillé ou d'argent doré. Avant la révolution de 1792, il existait encore en France une grande quantité de ces objets (voy. TOMBEAUX) qui ont tous disparu aujourd'hui. Sur les dossiers des stalles de cette même église de Saint-Denis, qui dataient du XIIIe siècle, on voyait encore du temps de D. Doublet, au commencement du XVIIe siècle, des applications de cuirs couverts d'ornements dorés et peints. Les portes principales de la façade étaient revêtues d'applications de lames de cuivre émaillées et d'ornements de bronze doré (D. Doublet, t. 1, p. 240 et suiv. Paris, 1625).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)