Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

La charpente de l'église de Saint-Ouen de Rouen est exécutée avec grand soin; les bois sont parfaitement équarris, chanfreinés sur les arêtes; les grandes moises pendantes, dont le détail est figuré en P (fig. 13), sont élégies, car ces bois n'agissant que comme suspension, il n'était pas nécessaire de leur laisser toute leur force entre les clefs. Nous trouvons à Saint-Germer une charpente posée au-dessus des voûtes de la chapelle, à la fin du XIIIe siècle, qui a la plus grande analogie avec celle-ci et qui est de même exécutée avec une rare perfection. Mais les difficultés étaient autres et plus sérieuses lorsqu'il s'agissait de dresser une charpente sur une de ces nefs, telle, par exemple, que celle de la cathédrale de Reims. Sous le règne de Louis XI, un incendie détruisit toutes les couvertures de cet édifice; on les reconstruisit à neuf vers la fin du XVe siècle et le commencement du XVIe. Alors l'art de la charpenterie était arrivé à son apogée; l'esprit des constructeurs s'était particulièrement appliqué à perfectionner cette branche de l'architecture, et ils étaient arrivés à produire des oeuvres remarquables au double point de vue de la combinaison et de l'exécution. Le bois se prêtait mieux que toute autre matière aux conceptions architectoniques du XVe siècle, et on l'employait à profusion dans les constructions civiles et religieuses; il ne faut donc pas s'étonner si, à cette époque, les charpentiers étaient arrivés à un degré d'habileté supérieur.

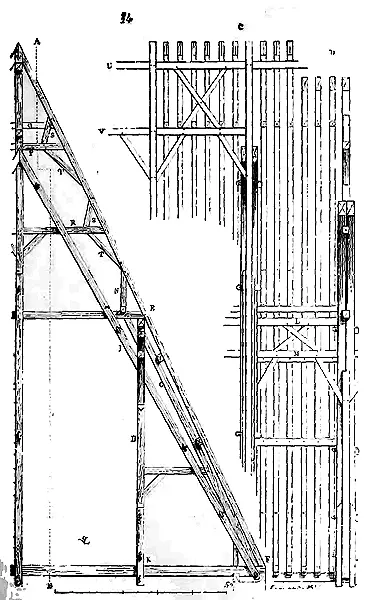

Nous donnons (14) une coupe transversale et une coupe longitudinale de la charpente de la cathédrale de Reims. Les fermes sont taillées sur un triangle qui n'a pas moins de 14m,40 de base sur 15m,50 de hauteur du sommet à la base; les arbalétriers et les chevrons ont 17m,00. La coupe longitudinale C est faite dans l'axe sur le poinçon; celle D est faite suivant la ligne ponctuée A B; la coupe transversale est faite entre deux fermes. La partie inférieure des chevrons de E en F est appuyée sur deux cours de pannes portées par une contre-fiche G posée sous l'arbalétrier et venant s'assembler dans l'entrait et à la tête d'un poteau H. Ce poteau est suspendu par les sous-arbalétriers moises I, et suspend lui-même l'entrait en K au moyen de deux moises pendantes et des clefs de bois, ainsi que l'indique la coupe longitudinale D. Il reçoit à son sommet deux entre-toises L M qui arrêtent le déversement de la partie intermédiaire de la charpente au moyen de liens et de croix de Saint-André. Dans la partie supérieure, le fléchissement des chevrons est seulement arrêté par des jambettes N et des entraits retroussés O. Quant aux arbalétriers des fermes, ils sont rendus rigides par deux entraits retroussés P R, des jambettes S et des esseliers T. Un sous-faîte U, assemblé à la tête des grands poinçons, règle en leur servant d'appui les bouts supérieurs des chevrons assemblés à mi-bois. Un second sous-faîte V et des croix de Saint-André maintiennent le sommet des fermes dans leur plan vertical. Les grands poinçons suspendent les entraits au milieu de leur portée au moyen de longues moises pendantes, serrées par plusieurs clefs de bois. On ne voit, dans toute cette charpente, aucune ferrure; elle est (eu égard à sa grande dimension) fort légère, et les bois employés sont d'une qualité supérieure, parfaitement équarris et assemblés. Toute sa force consiste dans ces sous-arbalétriers-moises I qui sont d'un seul morceau et n'ont pas moins de 14m,50 de longueur. Les équarrissages ne dépassent pas 0,22 c. pour les plus grosses pièces, huit pouces de l'ancienne mesure. On voit que, dans la charpente de la cathédrale de Reims, les pannes sont déjà employées, non point posées sur l'arbalétrier, mais sous lui; la face extérieure de l'arbalétrier est toujours dans le plan extérieur du chevronnage. Toutefois, à Reims, n'était le peu d'écartement des fermes, les pannes pourraient fléchir dans leur portée sous le poids des chevrons. Dans d'autres charpentes qui datent de la même époque, le fléchissement des pannes est prévu et habilement évité.

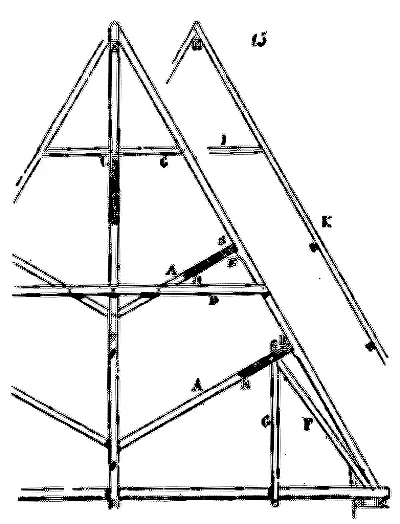

Soit (15) une ferme-maîtresse; le fléchissement de l'arbalétrier est maintenu 1º par l'entrait retroussé C, 2º par les contre-fiches A A' qui s'assemblent dans deux cours de pannes B B; la contre-fiche A' perpendiculaire à l'arbalétrier, ne peut glisser, 1º parce qu'elle est arrêtée à sa place par le renfort E ménagé sous l'arbalétrier, et 2º parce qu'elle est serrée par les moises D. La contre-fiche A inférieure est parfaitement arrêtée par la jambe de force F. Au-dessus de l'assemblage de cette jambe de force dans la contre-fiche, des moises pendantes sont arrêtées par une clef de bois, et celles-ci suspendent l'entrait dans sa portée entre les sablières et le poinçon. De grands goussets assemblés en H dans les contre-fiches empêchent les pannes de fléchir entre les fermes, de sorte que les chevrons figurés en K sont complètement libres et ne sont réunis que par les entraits retroussés I portant sur l'entre-toise L maintenue rigide, ainsi que le sous-faîte, par des croix de Saint-André longitudinales, comme dans la fig. 14. Le système des jambes de force F et des moises pendantes G donne une grande fermeté à la base de cette charpente, car les forces et les pesanteurs se neutralisent à ce point que, plus la charge agit et plus l'entrait et les arbalétriers se roidissent.

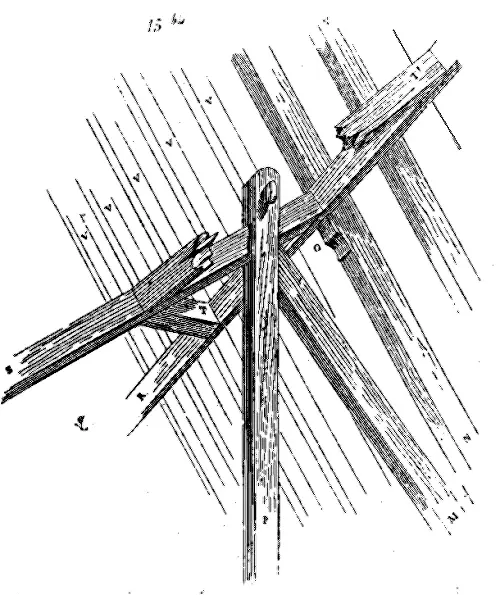

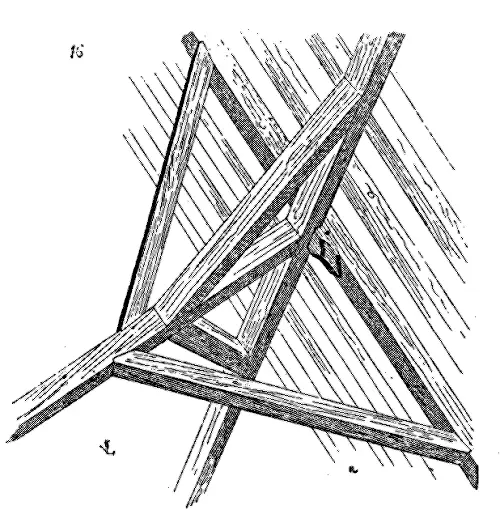

Voici (15 bis) un détail perspectif de l'assemblage des contre-fiches avec le cours de pannes inférieur. En M est figurée la jambe de force; en N l'arbalétrier avec son renfort O destiné à arrêter la panne R; en S la contre-fiche avec ses deux grands goussets TT'; le gousset T' est supposé brisé pour laisser voir la tête des moises pendantes avec sa clef de bois au-dessus de l'assemblage de la jambe de force dans la contre-fiche; en V sont les chevrons. On rencontre un assez grand nombre de charpentes de comble, de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, tracées et taillées suivant ce système, qui est excellent et n'exige en oeuvre que peu de bois. La charpente de la cathédrale d'Amiens entre autres, refaite au commencement du XVIe siècle, est armée de pannes ainsi maintenues rigides au moyen de goussets assemblés dans les contre-fiches perpendiculaires aux arbalétriers. Quelquefois, dans de très-grandes charpentes, les contre-fiches reçoivent non-seulement les goussets qui maintiennent les pannes rigides, mais encore des esseliers et des liens qui soulagent l'arbalétrier, ainsi que l'indique la fig. 16.

On remarquera que ce système de goussets assemblés dans les pannes a encore cet avantage d'empêcher le hiement des fermes et de tout le chevronnage.

Le système de charpente couvrant des voûtes, dont nous venons d'indiquer les développements successifs, est suivi dans les charpentes apparentes, mais avec certaines modifications nécessitées par la décoration intérieure. Nous avons dit déjà que les architectes étaient fort préoccupés, dès le XIIe siècle, de l'idée de voûter les grandes salles, les nefs des églises; mais les ressources ne permettaient pas toujours d'adopter ce mode qui exigeait soit des contre-forts puissants à l'extérieur, soit des arcs-boutants destinés à reporter les poussées de ces voûtes en dehors des collatéraux. Lorsque les architectes ne purent voûter les grands vaisseaux en pierre, en moellon ou en brique, ils cherchèrent néanmoins à donner à leurs charpentes l'apparence d'une voûte en berceau; et c'est dans ces charpentes, dont une partie était vue du dedans, que les constructeurs ont déployé toutes les ressources de leur art. Nous ne connaissons pas de grandes charpentes apparentes antérieures au XIIIe siècle; il est probable que celles qui existaient avant cette époque, dans le nord de la France, rappelaient jusqu'à un certain point les charpentes des basiliques primitives du moyen âge qui laissaient voir les entraits et étaient seulement plafonnées au-dessous du faîte, comme, par exemple, la charpente de la nef de la cathédrale de Messine, si richement décorée de peintures à l'intérieur. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que cette charpente de la cathédrale de Messine fut élevée pendant la domination des Normands en Sicile, et que si, dans sa décoration peinte, on sent une influence bien évidente de l'art des Maures, elle n'en est pas moins l'oeuvre des conquérants chrétiens; que les figures symboliques et les sujets sacrés y abondent. Il y a tout lieu de croire que les charpentes apparentes à l'intérieur qui couvraient les vastes nefs des églises de Saint-Remy de Reims, de la Trinité et de Saint-Étienne de Caen, et, en Angleterre, de la cathédrale de Peterborough entre autres, avaient beaucoup de rapports avec la charpente de la cathédrale de Messine, quant au système adopté, à l'inclinaison des arbalétriers et à la décoration intérieure. Sans entrer dans le champ des conjectures, mais nous appuyant sur cet exemple, unique peut-être, de la charpente de la cathédrale de Messine 5 5 Cette charpente est en bois résineux à fibres très-fines, peut-être du mélèze. Celle de Saint-Paul hors les murs à Rome était en cèdre.

, nous pouvons indiquer quelques points saillants qui feront comprendre en quoi les charpentes normandes se rapprochaient de la charpente de la basilique primitive et en quoi elles en différaient. La charpente de la cathédrale de Messine ne consiste qu'en une suite de fermes assez peu distantes, 2m,50 d'axe en axe, composées d'entraits placés de champ et d'un fort équarrissage, de deux arbalétriers sans poinçons, mais possédant un petit plafond sous le faîte d'une extrême richesse. Le lambris incliné entre ce plafond et la tête des murs ou le pied des arbalétriers se compose d'une suite de pannes très-rapprochées, encadrées par quatre planches clouées, recevant un double voligeage et la tuile. Une figure est nécessaire pour faire comprendre ce système fort simple (17).

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.