Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Aussi, dans les petits édifices romans couverts par des charpentes, on s'aperçoit que les constructeurs ont été entraînés à donner à leurs murs une épaisseur beaucoup plus grande que celle exigée par le poids de la couverture, afin de trouver, à la tête de ces murs, une assiette assez large pour recevoir la portée de ces bois superposés. La ferme de comble apparente à l'intérieur, taillée conformément à la tradition antique, privée de plafond posé sur l'entrait, conservait une apparence peu monumentale; on voulut obtenir une décoration par la manière d'assembler et de tailler les bois. Pendant la période romane, surtout dans le centre, l'ouest et le midi de la France, les architectes étaient préoccupés de l'idée de fermer les nefs par des voûtes; lorsqu'ils ne purent le faire, faute de ressources suffisantes, ils cherchèrent à donner à leurs charpentes, à l'intérieur, l'aspect d'un berceau.

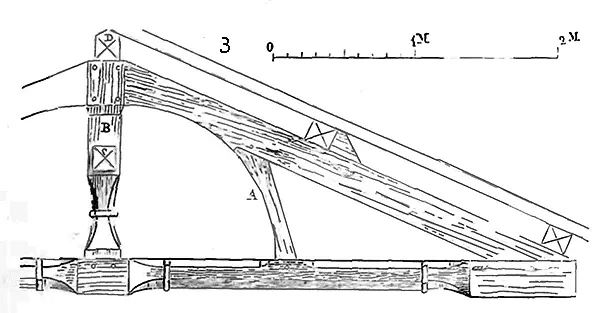

Nous voyons quelques tentatives de ce genre faites dans de petits édifices de la Guienne qui datent du XIIe siècle. Nous donnons (3) une de ces charpentes, provenant de l'église de Lagorce près Blaye 1 1 Nous devons ce dessin, ainsi que l'exemple suivant, à l'obligeance de MM. Durand et Alaux, architectes à Bordeaux.

. L'entrait est façonné, chanfreiné sur ses arêtes. Les chanfreins s'arrêtent au droit des assemblages pour laisser toute la force du bois là où un tenon vient s'assembler dans une mortaise. Les jambettes A sont taillées sur une courbe formant, avec la partie supérieure des deux arbalétriers, un demi-cercle complet. Le poinçon B reçoit des entre-toises C qui soulagent le faîtage D au moyen de liens inclinés. Ces liens empêchent le dévers des fermes et contribuent à les maintenir dans un plan vertical; les arbalétriers portaient des pannes. Cette charpente demandait encore, par conséquent, comme celle donnée fig. 2, des murs fort épais pour éviter les porte-à-faux. On évita bientôt cet inconvénient en assemblant les pannes dans l'arbalétrier même, au lieu de les poser au-dessus; on gagnait ainsi toute l'épaisseur de la panne, et même, en les assemblant de plat et en contrebas de l'affleurement extérieur de l'arbalétrier, on se réserva la place du chevron qui, alors, ne dépassait pas le plan incliné passant par la face externe de ces arbalétriers.

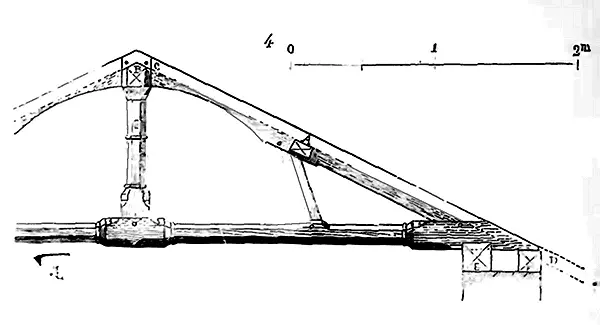

La fig. 4 2 2 Charpente de l'église de Villeneuve (arrond. de Blaye), XIIIe siècle.

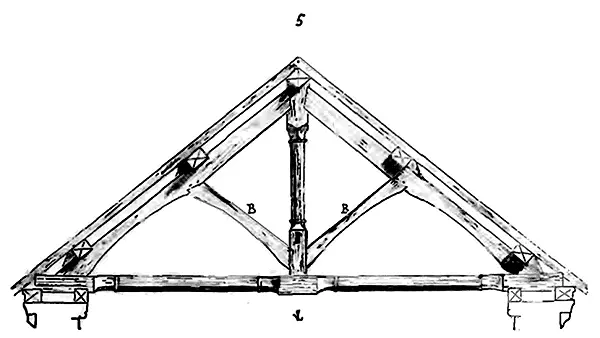

explique cette combinaison. En A sont les pannes, en B le faîtage; la ligne ponctuée CD indique les chevrons. Les murs pouvaient ainsi être réduits d'épaisseur. Les extrémités de l'entrait s'assemblent à queue d'aronde dans la sablière E; celle F est entaillée pour recevoir les abouts des chevrons qui sont retenus sur le faîtage, les pannes et les sablières, par des chevilles de chêne. Mais ce moyen présente d'assez grands défauts; les pannes, posées de plat, sont faibles; elles ne portent que sur leurs tenons. Aussi n'employa-t-on ce système d'assemblage de charpente qu'assez rarement; nous ne le retrouvons guère adopté dans les constructions du Nord. Les liens courbes, si les arbalétriers étaient trop chargés, devaient, par leur pression sur l'entrait, le faire fléchir. Ces fermes ne pouvaient être employées que pour couvrir des nefs étroites, et n'eussent pu, exécutées sur de grandes dimensions, conserver leur rigidité. Ces exemples font voir qu'alors les charpentiers ne se rendaient pas un compte exact de la fonction de l'entrait, qui doit être uniquement d'empêcher l'écartement des arbalétriers, mais qui ne peut et ne doit supporter aucune charge; aussi, on changea promptement les jambettes A (fig. 3), et, les retournant, on les assembla dans l'extrémité inférieure du poinçon (5). L'entrait restait libre alors, suspendu au milieu de sa portée par le poinçon, et les deux jambettes, converties en liens B, arrêtèrent parfaitement la flexion des arbalétriers. Ces données élémentaires avaient été adoptées déjà dans l'antiquité; mais la préoccupation des architectes romans de donner à leurs charpentes l'apparence d'une voûte avait fait préférer le système vicieux dont les fig. 3 et 4 nous donnent des exemples. Les petites dimensions des charpentes romanes encore existantes et leur extrême rareté ne nous permettent pas de nous étendre sur l'art de la charpenterie à cette époque reculée; nous serions obligés de nous lancer dans les conjectures, et c'est ce que nous voulons éviter.

Nous ne pouvons étudier l'art de la charpenterie du moyen âge d'une façon certaine et utile qu'au moment où l'architecture quitte les traditions romanes et adopte un nouveau mode de construction originale, partant d'un principe opposé à la construction antique.

Il nous faut distinguer les charpentes de combles (puisque c'est de celles-ci que nous nous occupons d'abord) en charpentes destinées à couvrir des voûtes et en charpentes apparentes. Les premières n'ont qu'une fonction utile n'étant pas vues de l'intérieur des édifices; elles doivent, par conséquent, tout sacrifier à la solidité. Les secondes supportent la couverture en plomb, en ardoise ou en tuile, et deviennent un moyen de décoration intérieure.

Lorsque, pendant la période romane, on prit le parti de fermer les nefs ou les salles des grands édifices par des voûtes, le berceau fut la première forme choisie (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE). La couverture était immédiatement posée alors sur l'extrados de la voûte; c'était en effet le moyen le plus naturel. Mais, dans le nord de la France, on reconnut bientôt que ces couvertures posées à cru sur la voûte ne pouvaient les protéger d'une manière efficace; les réparations étaient difficiles, car les eaux pluviales, s'introduisant sous un joint de dalle ou sous une tuile, allaient dégrader les voûtes loin du point par lequel l'infiltration avait lieu. On songea donc à protéger les voûtes par des charpentes destinées à isoler la couverture et à permettre ainsi de réparer promptement et facilement la moindre dégradation. Mais le système des voûtes en berceau obligeait les constructeurs, ou d'élever les murs goutterots jusqu'au-dessus du niveau de la clef de ces voûtes pour pouvoir passer les entraits de la charpente, ou de se passer d'entraits s'ils laissaient la crête des murs goutterots à un niveau inférieur à ces clefs de voûtes.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.