Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

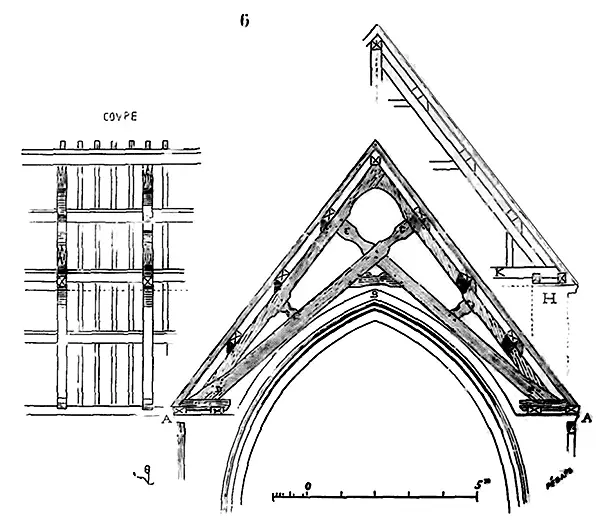

Soit (6) une voûte en berceau tiers-point, comme celles, par exemple, de la cathédrale d'Autun ou des églises de Beaune et de Saulieu; la corniche des murs goutterots est en A, le niveau de la clef du berceau en B; quand il ne s'agissait que de former un massif en pente sur l'extrados du berceau pour poser une couverture en dalles ou en tuiles romaines à cru, le niveau inférieur de la corniche A était parfaitement motivé; mais lorsque, sans élever ce niveau, on voulut poser une charpente pour recevoir la couverture, il fallut se passer d'entraits et trouver une combinaison d'assemblage de bois qui pût remplacer cette pièce essentielle. Souvent les constructeurs ne firent pas de grands efforts pour résoudre le problème; ils se contentèrent d'élever de distance en distance des piles en maçonnerie sur l'extrados du berceau, posèrent des arbalétriers sur ces piles, puis les pannes sur les arbalétriers, le chevronnage et la tuile. Mais alors tout le poids de la charpente et de la couverture portait sur ces voûtes, souvent mal contrebutées, les déformait et renversait les murs goutterots. Quelques constructeurs prirent un parti plus sage, et remplacèrent l'entrait par deux pièces C D, E F assemblées en croix de Saint-André, à mi-bois (fig. 6). Employant des bois d'un équarrissage énorme, mais élégis entre les assemblages afin de diminuer leur poids, ils purent ainsi, grâce à la puissance des tenons à doubles chevilles, empêcher l'écartement des arbalétriers pendant un certain temps. Cependant ces sortes de charpentes ne pouvaient durer longtemps 3 3 Nous n'avons trouvé que des débris de ces sortes de charpentes assez grossièrement exécutées, réemployées dans des combles d'une époque plus récente; à Vézelay, par exemple, et dans de petites églises de Bourgogne et du Lyonnais.

; les arbalétriers, n'ayant guère qu'une inclinaison de 45 à 50 degrés, chargés de tuiles pesantes, de lourds chevronnages, arrachaient les tenons des deux faux entraits et poussaient au vide. C'est pourquoi, dans la plupart de ces édifices, on suréleva les murs goutterots, ainsi que l'indique le tracé H 4 4 Comme dans la nef de l'église de Beaune.

, de façon à ce que la corniche atteignit le niveau des clefs de la voûte, et on posa des fermes avec entraits K au-dessus des berceaux. Mais on peut se rendre compte de l'énorme construction inutile exigée par ce dernier moyen.

Pendant ces essais, la voûte en arcs d'ogives prit naissance. Dans les premiers moments, cependant, les clefs des arcs doubleaux et des arcs ogives des voûtes nouvelles atteignaient un niveau supérieur à celui des clefs des formerets, comme à la cathédrale de Langres, comme encore dans le choeur de la cathédrale de Paris, et il fallut avoir recours au système de charpente représenté dans la fig. 6. Ce ne fut guère qu'au commencement du XIIIe siècle que, la voûte en arcs d'ogives ayant atteint sa perfection (voy. VOÛTE), les charpentes de combles purent se développer librement, et qu'elles adoptèrent promptement des combinaisons à la fois stables, solides et légères.

La plus ancienne charpente élevée au-dessus d'une voûte en arcs d'ogives que nous connaissions, est celle de la cathédrale de Paris; elle ne peut être postérieure à 1220, si l'on s'en rapporte à quelques détails de sculpture et quelques profils qui la décorent. Mais avant de décrire cette charpente, nous devons indiquer les modifications profondes qui s'étaient introduites dans l'art de la charpenterie, vers la fin du XIIe siècle, par suite de l'adoption d'un nouveau système général de construction. Ce n'était plus par l'épaisseur des murs ou par des culées massives que l'on contrebutait les voûtes centrales des églises à plusieurs nefs, mais par des arcs-boutants reportant les poussées sur le périmètre extérieur des édifices, quelle que fût leur largeur. C'était le système d'équilibre qui remplaçait le système antique ou roman (voy. CONSTRUCTION); dès lors, dans les monuments composés de trois ou cinq nefs, les piles intérieures, réduites à un diamètre aussi petit que possible, n'avaient plus pour fonction que de porter des archivoltes et les naissances des voûtes, entre les formerets desquelles s'ouvraient de larges fenêtres. Ces formerets et archivoltes de fenêtres ne pouvaient recevoir sur leur extrados que des bahuts dont l'épaisseur ne devait pas dépasser le diamètre des piles inférieures; il résultait de cette innovation que ces bahuts présentaient une section assez faible, surtout si, comme cela avait lieu souvent au commencement du XIIIe siècle, il fallait encore, outre la bahut, trouver, à la partie supérieure de l'édifice, un chéneau pour la distribution des eaux et un garde-corps. L'assiette sur laquelle venaient reposer les sablières des grandes charpentes de combles était donc assez étroite, et se trouvait réduite à un mètre environ; quelquefois, mais plus rarement, dans les monuments d'une grande étendue, et beaucoup moins dans les nefs d'une largeur médiocre. Il devenait impossible, sur des bahuts aussi peu épais, de trouver la place nécessaire pour appuyer le pied des arbalétriers, des chevrons, et pour projeter l'épaisseur des pannes. Afin de poser en plein les charpentes sur ces bahuts étroits, on changea d'abord la pente des combles; on la porta de 40 ou 50 degrés à 60 et même 65 degrés, puis on supprima les pannes posées sur les arbalétriers, et on composa les combles de fermes entre lesquelles vinrent se ranger des chevrons à peu près armés comme elles, affleurant le plan passant par la face externe des arbalétriers, et ne différant guère des fermes-maîtresses que parce qu'ils n'avaient point d'entraits à leur base, mais reposaient seulement sur des patins assemblés dans les doubles sablières. On désigne ces charpentes sous la dénomination de charpentes à chevrons portant fermes . C'était, dans l'art de la charpenterie, un mode de construction neuf et qui était en harmonie parfaite avec le nouveau système adopté dans la maçonnerie. Il avait 1º l'avantage de ne demander qu'une assiette aussi peu épaisse que possible; 2º au lieu de reporter la charge de tout le comble et de sa couverture sur les maîtresses-fermes (comme le système de charpentes avec pannes), il répartissait également les pesanteurs sur la totalité de la tête des murs ou bahuts: nous faisons ressortir l'importance de cette disposition dans le mot CONSTRUCTION; il nous suffira de l'indiquer ici; 3º ce nouveau moyen permettait de n'employer que des bois d'un équarrissage faible relativement à leur longueur, puisque chaque arbalétrier ou chevron était également chargé, et de poser ainsi, au sommet d'édifices très-élevés, des charpentes très-légères relativement à la surface couverte. En rendant les piles inférieures des grands vaisseaux plus grêles, les constructeurs firent des voûtes très-légères; ils devaient naturellement chercher à diminuer le poids des charpentes destinées à les couvrir, et surtout à éviter des inégalités dangereuses dans les pesanteurs des parties supérieures des constructions.

Il convient que nous rendions à nos lecteurs un compte exact de ce qui constitue la partie essentielle de la charpente de comble combinée avec le mode de la construction ogivale. Nous commencerons donc par l'assiette de ces combles sur les bahuts ou têtes de murs.

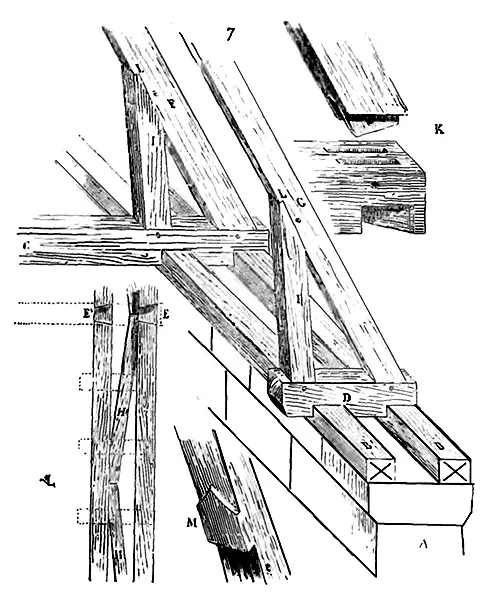

Soit A (7) le bahut en pierre; on pose deux sablières B B' plutôt sur leur plat que carrées. C est l'entrait de la ferme-maîtresse assemblé à queues d'arondes dans les deux sablières, ainsi qu'il est indiqué en E E' dans le plan, de façon à ce que l'entrait retienne les sablières poussées en dehors par les chevrons portant fermes. D est le patin ou blochet dans lequel s'assemble, à tenon et mortaise, le chevron portant fermes; ce blochet s'entaille pour mordre les deux sablières et est ainsi retenu par elles. F est l'arbalétrier, G le chevron. Si l'espace entre les fermes-maîtresses est trop grand, ou si, à cause de la largeur du vaisseau à couvrir, on craint que les deux sablières ne viennent à rondir au milieu, sollicitées par la poussée des chevrons, deux pièces horizontales H sont posées entre ces sablières et reportent cette poussée sur les points E retenus fixes par les bouts des entraits. Des jambettes I viennent reporter une partie de la charge des arbalétriers ou chevrons sur l'extrémité intérieure des blochets et donnent de l'empattement aux grandes pièces inclinées. Souvent, dans les grandes charpentes, le pied des arbalétriers et chevrons s'assemble à deux tenons dans deux mortaises, ainsi que l'indique le détail K, afin d'éviter que la poussée ne s'exerce sur le champ très-étroit d'un seul tenon et aussi pour empêcher la torsion de ces pièces principales. Les jambettes sont également assemblées à tenons doubles dans les blochets et les entraits, et, de plus, ils sont toujours embrévés dans ces arbalétriers et chevrons, comme il est figuré en L. Quelquefois même, les arbalétriers et chevrons portent un renfort pour donner plus de prise à cet embrèvement, sans affamer le bois; c'est ce renfort que figure le détail M. Les jambettes I sont ou verticales ou légèrement inclinées, ainsi que l'indique la fig. 7; dans cette dernière position, elles retiennent mieux la poussée du pied des chevrons ou arbalétriers. Du reste, plus les combles sont aigus, plus les jambettes se rapprochent de la verticale. Le moyen adopté pour asseoir les charpentes de combles bien connu, on comprendra facilement le système général admis par les architectes du commencement du XIIIe siècle dans la construction de leurs grands combles.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.