Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

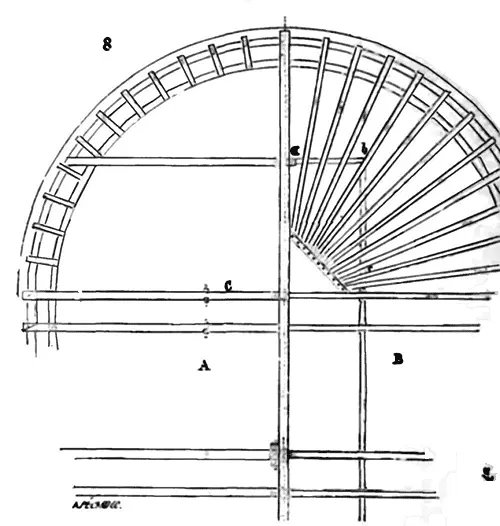

Prenons donc comme exemple d'une des charpentes de combles les plus anciennes, celle du choeur de Notre-Dame de Paris; nous aurons ainsi, dans un petit nombre de figures, des fermes ordinaires, des chevrons portant fermes et une croupe. La fig. 8 donne le plan de la croupe qui couvre le chevet. Les fermes-maîtresses sont accouplées. Le côté A du plan présente la projection horizontale des sablières et des entraits au-dessus du bahut; le côté B, la projection horizontale de la première enrayure.

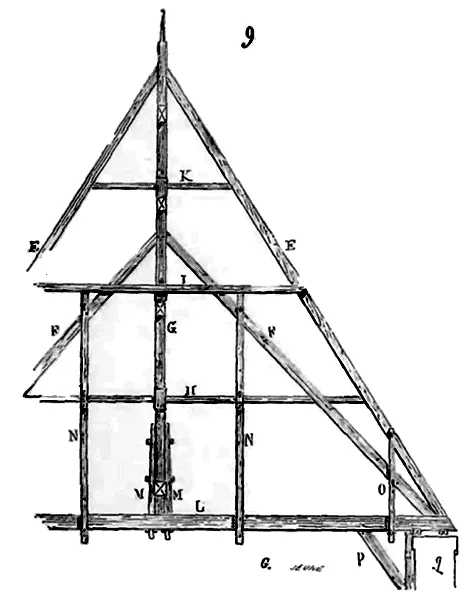

La fig. 9 est l'élévation de la ferme-maîtresse C de croupe. Dans cette élévation, on voit, au-dessous des grands arbalétriers E, deux sous-arbalétriers F. C'était là un moyen puissant pour maintenir le poinçon G dans son plan vertical et pour donner à la ferme une grande résistance. Le premier entrait retroussé H s'assemble dans les arbalétriers, dans les sous-arbalétriers et dans le poinçon. Le second entrait retroussé I se compose de deux moises qui embrassent ces mêmes pièces. Le troisième entrait retroussé K s'assemble à tenon et mortaises dans le poinçon et dans les deux arbalétriers. L'entrait L est suspendu au poinçon, 1º par deux moises M et des clefs, 2º par deux paires de moises verticales N retenues de même par des clefs de bois sur les sous-arbalétriers et sur le premier entrait retroussé. Deux autres paires de moises O remplacent les jambettes et viennent serrer et réunir, au moyen de clefs, les arbalétriers avec l'entrait. Comme surcroît de précaution, et pour mieux asseoir l'entrait, des liens P reportent une partie du poids de cet entrait sur des poteaux adossés au bahut. Ces liens ne sauraient pousser les murs, car ils sont placés au droit des arcs-boutants extérieurs. La flexion des arbalétriers de cette ferme est donc arrêtée à intervalles égaux par les trois entraits retroussés, rendus rigides eux-mêmes par les sous-arbalétriers. La flexion de l'entrait est arrêtée par le poinçon, les deux paires de moises N et les liens P. Il n'y a donc aucune déformation à craindre dans le grand triangle composant la ferme. Mais c'est là une ferme de croupe qui reçoit à son sommet les bouts des chevrons du chevet, ainsi que le démontre le plan fig. 8; or cette ferme était poussée par tous ces chevrons qui viennent s'appuyer sur le poinçon d'un seul côté; elle devait nécessairement sortir de son plan vertical. Voici comment les charpentiers évitèrent ce danger.

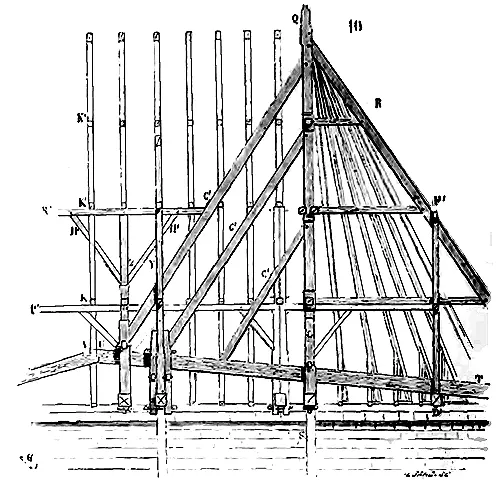

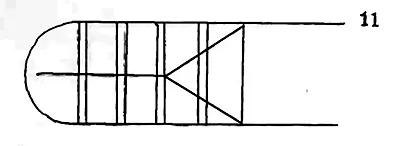

La fig. 10 donne la coupe du comble suivant l'axe longitudinal du chevet. Q est la ferme-maîtresse dont la fig. 9 donne l'élévation; en R sont tous les chevrons de croupe qui viennent buter contre son sommet. Afin de la maintenir dans le plan vertical Q S, les charpentiers posèrent les grandes pièces inclinées T U, V X. La première vient s'asseoir sur les sablières en T, se réunit à la seconde par une coupe en V. La seconde s'assemble à l'extrémité du poinçon de la cinquième ferme-maîtresse, et de ce point deux pièces verticales, posées en forme de V, vont reporter la poussée à une assez grande distance sur les bouts d'un entrait, afin d'éviter l'écartement des branches de ce V, ainsi que l'indique la fig. 11.

La pièce inclinée T U est, de plus, suspendue au poinçon Q et aux deux faux poinçons Y Z par de fortes moises et des clefs. C'est sur cette pièce inclinée T U, qui est par le fait un arbalétrier très-résistant, que viennent s'assembler les trois contre-fiches C' destinées à contrebuter la poussée des chevrons de croupe et à maintenir la ferme-maîtresse dans son plan vertical Q S. Les autres parties de cette charpente n'ont pas besoin de longues explications pour être comprises. Les sablières circulaires de la croupe sont maintenues par un entrait D' suspendu par une paire de moises F' au chevron d'axe qui est doublé et remplit les fonctions d'un arbalétrier, car il s'assemble sur l'extrémité de la pièce inclinée T U. Cet entrait porte un châssis a b c (fig. 8) destiné à soulager la première enrayure. Le roulement de toute la charpente est évité par les liens H (fig. 10) qui s'assemblent dans les entre-toises d'axes horizontales posées sous la seconde enrayure et dans les poinçons des fermes. Le voligeage en chêne maintient les chevrons dans leur plan vertical, cette charpente étant, comme toutes les charpentes de cette époque, dépourvue de faîtage et de pannes. Le fléchissement des chevrons est évité au moyen des entraits retroussés K' qui sont soulagés par les entre-toises d'axe R', et les doubles entre-toises P' s'assemblent dans les moises pendantes N de la fig. 9.

Pour peu que l'on soit familier avec l'art de la charpenterie, il n'est pas difficile de reconnaître les défauts de cette charpente; il n'y a pas de solidarité entre les fermes; les liens destinés à empêcher le roulement sont trop petits et trop faibles pour remplir cet office d'une manière efficace, et la preuve en est que, quand on enlève la volige, on fait remuer à la main les fermes-maîtresses et surtout les chevrons portant ferme. Le moyen adopté pour arrêter la poussée des chevrons de croupe sur le poinçon n'est qu'un expédient. Déjà, cependant, la charpente de la nef de la cathédrale de Paris, dressée peut-être quelques années après celle du choeur, présente sur celle-ci de notables améliorations. Mais c'est surtout en étudiant la souche de la flèche de la même église, qui s'élevait au centre de la croisée, qu'on est frappé de l'adresse et surtout de la science pratique des charpentiers du XIIIe siècle, et cette souche de flèche a dû être mise au levage vers 1230 au plus tard. Nous aurons l'occasion d'y revenir ailleurs. Nous devons suivre notre discours et faire voir les perfectionnements introduits successivement dans le système des fermes.

La charpente de l'église cathédrale de Chartres, brûlée en 1836, et qui paraissait appartenir à la seconde moitié du XIIIe siècle, présentait déjà de grandes améliorations sur le système adopté dans la construction de celle de la cathédrale de Paris; nous n'en possédons malheureusement que des croquis trop vagues pour pouvoir la donner à nos lecteurs. Cela est d'autant plus regrettable que cette charpente était immense, qu'elle n'avait subi aucune altération, que les bois étaient tous équarris à vive arête et parfaitement assemblés.

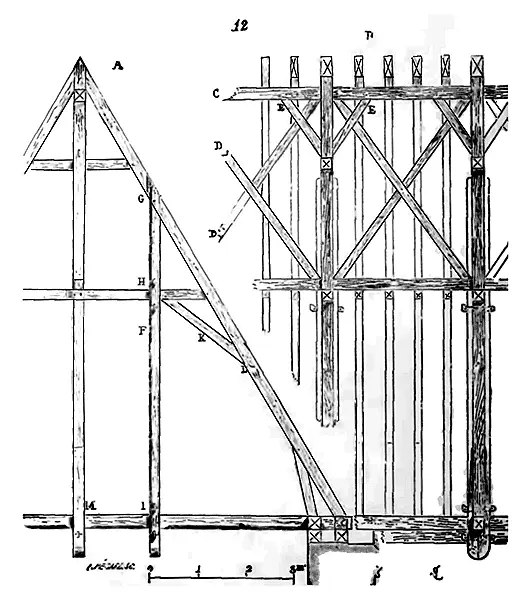

La charpente de l'église de Saint-Ouen de Rouen, qui date du XIVe siècle, dans des dimensions médiocres, nous donne un bel exemple de l'art de la charpenterie à cette époque. Nous en donnons (12) en A la coupe transversale, et en B la coupe longitudinale. Déjà cette charpente possède un sous-faîte C sur lequel viennent se reposer les têtes des chevrons assemblés à mi-bois et maintenus par des chevilles. Ce sous-faîte est lui-même maintenu horizontal par les grandes croix de Saint-André D et par les liens E.

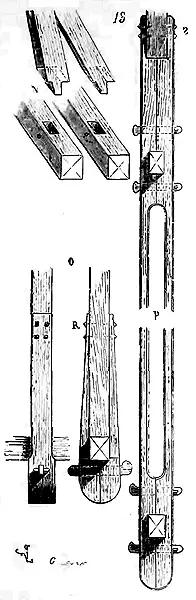

Les croix de Saint-André et les liens assemblés à mi-bois ont encore pour fonction d'empêcher le déversement des fermes et de tout le système. Les grandes moises pendantes F, attachées en G à l'arbalétrier par des chevillettes de fer, en H à l'entrait retroussé par des clefs de bois, suspendent l'entrait en I déjà suspendu en M au poinçon. Le poids de ces moises pendantes, en chargeant les esseliers K, exerce une poussée en L qui arrête la flexion de l'arbalétrier sur ce point. Une particularité de cette charpente, c'est que le pied des chevrons et leurs jambettes ne s'assemblent pas dans des blochets conformément à l'usage ordinaire, mais dans des doubles sablières posées sur les semelles qui reçoivent les bouts des entraits et chevillées avec celles-ci. La fig. 13 donne en N le détail de l'assemblage des chevrons et jambettes dans les doubles sablières, en P le détail des moises pendantes F, et en O le moyen de suspension de l'entrait au poinçon. On remarquera que le fer est déjà employé dans cette charpente en R et en S pour attacher les moises pendantes. Ce sont des chevillettes à tête carrée.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.