Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

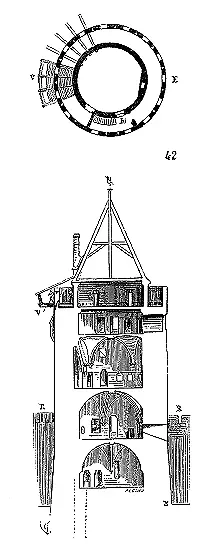

Le niveau du fond du fossé est en N et les niveaux des crénelages des courtines en R. En E est tracé le plan du crénelage supérieur, au sol duquel on arrive par l'escalier h . Des hourds étaient disposés tout autour de ce crénelage, ainsi que nous l'avons indiqué partiellement en VV'. Par les fenêtres rr (voyez en D, fig. 41), le poste enfermé dans la tour voyait les parties supérieures de l'enceinte intérieure et communiquait ou recevait des avis. Trente hommes pouvaient facilement loger dans cette tour, y amasser des provisions pour longtemps, avoir de l'eau et faire la cuisine. C'était donc un réduit se défendant encore si l'enceinte extérieure tombait au pouvoir de l'assiégeant. La seule entrée, étroite, était barricadée et fermée avec des barres épaisses.

La tour du Trésau, de la même cité de Carcassonne, attachée à l'enceinte intérieure et qui dépend des ouvrages dus à Philippe le Hardi, est aussi un réduit. Nous donnons cette belle tour à l'article CONSTRUCTION fig. 149, 150, 151, 152, 153 et 154.

La tour du Trésau domine de beaucoup les courtines, et, de plus, elle est munie de deux guettes qui permettaient de découvrir tous les abords de la cité de ce côté, le château, la tour du coin ouest au saillant opposé, et tout le front du nord (voyez le plan de la cité, ARCHITECTURE MILITAIRE, fig. 11 122 122 La tour du Trésau est marquée M sur ce plan. (Voyez aussi l'article PORTE, fig. 18.)

).

Il serait superflu de fournir un grand nombre d'exemples de ces tours, qui ne diffèrent des tours flanquantes fermées que par leur hauteur et leur diamètre relativement plus fort. Les enceintes bien défendues possédaient toujours un certain nombre de tours-réduits plus ou moins considérable, en raison de leur étendue; quelques enceintes d'un développement peu considérable n'en possédaient parfois qu'une seule. Telle est l'enceinte de Villeneuve-sur-Yonne. Cette tour remplaçait alors le château et était entourée d'une chemise. Les tours dépendant de châteaux et tenant lieu de donjons présentent, au contraire, comme les donjons eux-mêmes, une grande variété de formes. Les unes sont indépendantes, peuvent au besoin s'isoler, possèdent une chemise, ont leur porte relevée au-dessus du sol extérieur; les autres sont comme le réduit du donjon et y tiennent par un point: elles sont au donjon ce que celui-ci est au château. Il ne faut pas perdre de vue la véritable fonction du donjon, qui est l'habitation du seigneur; or il est fort rare de trouver des donjons qui, comme ceux du Louvre et de Coucy, ne se composent que d'une grosse tour sans aucune dépendance. Nous voyons que les donjons normands, par exemple ceux du Berry, du Poitou, consistent habituellement, jusqu'au XIIIe siècle, en un gros logis quadrangulaire divisé à chaque étage en deux salles. Ce donjon était toujours l'habitation seigneuriale. Les donjons du Louvre et de Coucy sont des exceptions, et ne servaient de logis seigneurial qu'en temps de guerre (voy. DONJON).

Dans tous les châteaux de quelque importance, il est une partie plus forte, dont les murailles sont plus épaisses, qui domine les autres ouvrages; partie qui est réellement le donjon. Ou ce donjon est renforcé d'une tour plus haute et plus forte que les tours de flanquements; ou bien, à côté de la partie du château qui était le plus spécialement réservée à l'habitation du seigneur, est une tour isolée qui devient, en cas de siége, le réduit dans lequel le seigneur se retire avec ses fidèles, sa famille et ce qu'il possède de plus précieux. Enfermé dans cette tour, il surveille les dehors (car ces ouvrages sont élevés sur le point le plus accessible); il contient sa garnison et peut soutenir un second siége lorsque le château proprement dit est pris. Si le château n'occupait pas une assez grande surface de terrains propres à recevoir des bâtiments pour les gens de la garnison, une cour, un logis pour le seigneur ou donjon complet, s'il avait peu d'étendue, en temps ordinaire le seigneur et les siens occupaient le logis; en temps de guerre, il appelait les hommes liges, ceux qui lui devaient le service militaire, il recrutait des gens de guerre soldés, et se retirait, lui et ses proches, dans une tour, la plus forte, qui devenait ainsi le donjon. Nous trouvons la trace bien évidente de cet usage jusqu'au XIVe siècle, dans les places fortes intéressantes, mais petites, de la Guyenne. Plus anciennement, dans des châteaux de l'Île-de-France d'une médiocre étendue, nous pouvons également reconnaître cette disposition. À peine si les caractères effacés de notre siècle nous permettent de comprendre la vie, en temps de guerre, d'un seigneur possesseur de fiefs considérables et d'une belle et grande habitation seigneuriale; mais combien nous sommes loin de nous représenter exactement l'énergie morale et physique de ces châtelains possesseurs de forteresses peu étendues, et dans lesquelles, cependant, ils n'hésitaient pas, au besoin, à se défendre contre des voisins dix fois plus puissants qu'eux. Dans ces places resserrées, le châtelain, entouré d'un petit nombre de vassaux sur la fidélité desquels il pouvait toujours compter, s'enfermait dans la tour maîtresse, et de là devait pourvoir à la défense extérieure, prévoir les trahisons, et inspirer assez de crainte et de respect à sa garnison pour qu'elle ne fût pas tentée de l'abandonner. Alors (ce fait se présentait-il souvent) le châtelain et quelques fidèles, les ponts coupés, les herses baissées, les portes et fenêtres barricadées, enclos dans ce dernier refuge, se défendaient à outrance jusqu'à ce que les vivres vinssent à manquer.

Ce système de réduit, propre à une défense extrême, est adopté d'une manière absolue dans la grosse tour éventrée du château de Montépilloy, près de Senlis. D'un côté, cette tour donnait sur la baille du château, de l'autre sur le château lui-même, qui avait peu d'étendue 123 123 Ce château, qui dépendait du Valois, fut rebâti en partie par Louis d'Orléans, quand ce prince fortifia son duché pendant la maladie de Charles VI. Le château de Montépilloy, situé sur une hauteur, commandant la route de Senlis à Crespy, servit de point d'appui aux armées des partis qui manoeuvrèrent dans cette contrée pendant les guerres du XVe et du XVIe siècle. Il fut démantelé après l'entrée de Henri IV à Paris.

. Nous parlons ici du château tel qu'il existait au XIIe siècle avant les adjonctions et modifications que lui fit subir Louis d'Orléans.

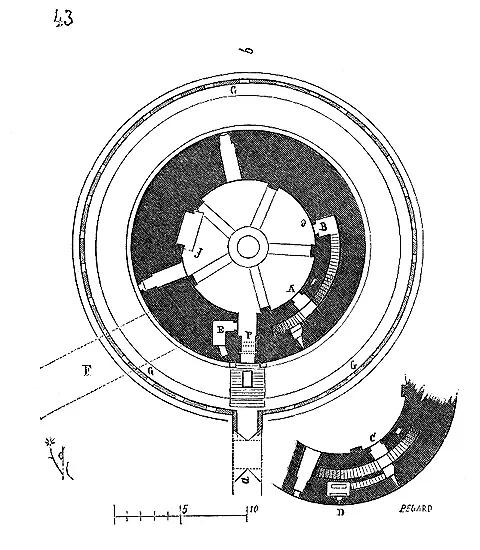

Nous donnons (fig. 43) le plan du premier étage de cette tour, au niveau duquel s'ouvrait la seule poterne donnant entrée dans l'intérieur. En A est la porte qui permet de descendre, par un escalier voûté, dans l'épaisseur du cylindre, à l'étage inférieur; en B, la porte qui, par un long degré, également voûté, donne accès au second étage en C, et à la chambre D de la herse et du mâchicoulis de la poterne. En continuant l'ascension par le degré, on arrive au troisième étage. La poterne P est donc relevée au-dessus du sol extérieur de toute la hauteur du rez-de-chaussée. On n'y arrive que par une passerelle de bois facile à détruire. Cette poterne était fermée au moyen d'une grille, d'une herse, d'un mâchicoulis et d'un vantail barré. Une petite chambre E, propre à contenir deux hommes, est percée d'une meurtrière oblique qui enfile le tablier de la passerelle. Ce tablier était percé d'une trappe, par laquelle, au moyen d'une échelle, on descendait, défilé par la pile du pont, sur le chemin de ronde de la chemise G. L'intervalle entre cette chemise et la tour formait donc comme un fossé 124 124 Plus tard Louis d'Orléans fit détruire une partie de cette chemise, et bâtir u

.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)