Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

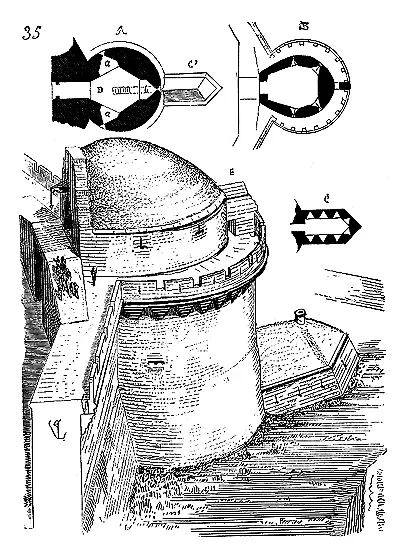

Voici (fig. 35) un exemple de ces sortes de tours. En A est tracé le plan de l'ouvrage au niveau du sol de la place. La salle D est percée d'embrasures pour trois pièces de canon; un escalier, ouvert au centre de cette salle, permet de descendre dans le moineau C', dont le plan est détaillé en C 108 108 On donnait le nom de moineau à un petit ouvrage saillant bas, placé au fond du fossé, le défendant et pouvant contenir des arquebusiers ou même des arbalétriers. On croyait ainsi protéger le point mort des tours circulaires. (Voyez à l'article BOULEVARD le grand ouvrage de Schaffhausen, les défenses circulaires qui remplissaient exactement dans le fossé d'office de moineaux.)

. La salle D, voûtée, est ouverte du côté de la place, tant pour aider à la défense que pour laisser échapper la fumée. La tour est munie d'un parapet crénelé avec mâchicoulis en forme de pyramides renversées pour faciliter le tir de haut en bas et mieux protéger le talus. Sur la plate-forme est établie une batterie casematée avec quatre embrasures, ainsi que l'indique le plan B. Ces embrasures commandent les dehors par-dessus la crête des merlons. Une traverse en maçonnerie E garantit les hommes postés derrière le parapet des coups d'enfilade et de revers. La voûte de la batterie et celle du moineau sont couvertes de cran et de terre battue et gazonnée. Le système défensif de cette tour est facile à comprendre. La batterie basse, avec les deux pièces a , enfile les courtines, bat le fossé; et flanque les tours voisines; avec sa pièce b elle défend la contrescarpe du fossé en face du point mort. La batterie haute protége les dehors; le moineau empêche le passage du fossé; les crénelages et mâchicoulis protégent la base de l'ouvrage contre l'attaque rapprochée et la sape.

L'incertitude qui apparaît dans les ouvrages défensifs de la seconde moitié du XVe siècle est ici évidente. On n'ose pas abandonner entièrement la forme et la destination de l'ancienne tour. Les tours étaient les parties fortes des places du moyen âge avant l'emploi des bouches à feu. On ne cherchait point, pendant un siége, à entamer une forteresse par ses tours, mais par ses courtines. Les architectes militaires du XVe siècle n'avaient d'autre préoccupation que d'approprier les tours aux nouveaux engins, de les rendre plus épaisses pour résister aux coups de l'assaillant et à l'ébranlement causé par l'artillerie qu'elles devaient contenir, de les garantir contre les feux courbes et de leur donner un flanquement plus efficace. On voulait leur conserver un commandement sur les dehors et même sur les courtines, et l'on craignait, en les élevant, de les exposer trop aux coups de l'ennemi. On sentait que ces crénelages et ces mâchicoulis étaient, contre les boulets, une faible défense, facilement bouleversée bien avant le moment où l'on en avait le plus besoin, et cependant on ne pensait pas pouvoir les supprimer, tant on avait pris l'habitude de considérer cette défense rapprochée comme une garantie sérieuse. Toutefois ce furent ces mâchicoulis et crénelages qui disparurent les premiers dans les défenses fortement combinées vers la fin du XVe siècle. Le crénelage supérieur, destiné à empêcher l'approche, descendit au niveau du fossé, devint une fausse braie couvrant la base des tours. Le tir à ricochet n'était pas encore employé. Les batteries de l'assiégeant ne pouvaient détruire ce qu'elles ne voyaient pas; or la fausse braie primitive, étant couverte par la contrescarpe du fossé, restait intacte jusqu'au moment où l'assaillant s'apprêtait à franchir ce fossé pour s'attaquer aux escarpes et aux tours. Elle devenait ainsi un obstacle opposé à l'attaque rapprochée, et qui restait debout encore quand toutes les défenses supérieures étaient écrêtées. Mais déjà, vers le milieu du XVe siècle, les armées assiégeantes traînaient avec elles des pièces de bronze sur affûts, qui envoyaient des boulets de fonte 109 109 On donne généralement, à l'invention du boulet de fonte de fer, une date trop récente. Déjà, vers 1430, l'artillerie française et allemande s'en servait. Les inventaires d'artillerie de Charles VII en font mention. Des vignettes de manuscrits de 1430 à 1440 figurent des projectiles de fer. Au musée d'artillerie il existe un canon de 1423, de bronze, provenant de Rhodes, fondu en Allemagne, qui ne pouvait servir qu'à envoyer des boulets de fonte. À la défense d'Orléans, en 1428, les artilleurs orléanais avaient des boulets de fonte.

. Ces projectiles, lancés de plein fouet contre les tours, couvraient les fausses braies d'éclats de pierre et comblaient l'intervalle qui séparait ces fausses braies de la défense, si l'on ruinait celle-ci. Les tours à court flanquement et de faible diamètre devenaient plus gênantes qu'utiles; on songea à les supprimer tout à fait, du moins à les appuyer par de nouveaux ouvrages disposés pour recevoir de l'artillerie, indépendamment des boulevards de terre que l'on élevait en avant des points faibles. Ces nouveaux ouvrages tenaient au corps de la place. Bâtis à distance d'une demi-portée de canon, ils affectaient la forme de grosses tours cylindriques, recevaient des pièces à longue portée à leur sommet pour battre les dehors et enfiler les fronts et les fossés, à leur pied pour la défense rapprochée et pour envoyer des projectiles rasants sur les boulevards de terre qui couvraient les saillants ou les portes 110 110 Plus tard Castriotto (1584) adopte de nouveau les tours rondes au milieu des bastions, en capitales, et au milieu des courtines. Vauban lui-même, dans sa dernière manière (1698), établit des tours bastionnées formant traverses en capitales, entre les bastions retranchés d'une façon permanente et le corps de la place, sortes de réduits qui devaient inévitablement retarder la reddition de la place, puisque la chute du bastion non-seulement n'entraînait pas celle des défenses voisines, mais exigeait des travaux considérables pour prendre la tour bastionnée formant saillant porte-flancs. Montalembert (1776) plaça également en capitales, à la gorge des bastions, des caponnières élevées en maçonnerie, à plusieurs étages, qui ne sont autre chose que des tours casematées ayant un commandement considérable sur les dehors. À la base, la caponnière de Montalembert est entourée d'une série de moineaux qui donnent en plan une suite d'angles saillants en étoile, se flanquant réciproquement, pour poster des fusiliers. Les Allemands de nos jours en sont revenus aux tours possédant un commandement sur les ouvrages. Mais en présence des effets destructifs de la nouvelle artillerie, ce système ne peut être d'une grande valeur, à moins qu'on ne puisse revêtir ces tours casematées d'une cuirasse assez forte pour résister aux projectiles. Ces tentatives répétées sans cesse depuis le moyen âge prouvent seulement que les commandements sur les dehors sont toujours considérés comme nécessaires, et que la fortification du moyen âge (eu égard aux moyens d'attaque) avait sur la nôtre un avantage.

. Alors, à la fin du XVe siècle, le château féodal ne pouvait avoir assez d'étendue pour se défendre efficacement contre l'artillerie à feu. Le canon acheva la ruine de la féodalité. Il fallait, pour pouvoir résister à l'artillerie à feu, des fronts étendus; les villes seules comportaient ce genre de défenses. Étendant les fronts, il fallait les flanquer. On ne pourvut d'abord à cette nécessité, indiquée par la nature des choses, qu'au moyen de boulevards de terre établis en dehors des saillants et des portes, lesquels boulevards croisaient leurs feux; puis comme il faut, en toute fortification, que ce qui défend soit défendu, on ne trouva rien de mieux que d'établir le long des vieilles enceintes, en arrière des boulevards, de grosses tours ayant assez de relief pour commander ces boulevards et les dehors par-dessus leurs parapets. Les systèmes trouvés par les ingénieurs militaires depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours sont donc en germe dans ces premières tentatives faites à la fin du XVe siècle en Italie, en France et en Allemagne. Les Allemands, conservateurs par excellence, possèdent encore des exemples intacts de ces ouvrages, transition entre l'ancien système de la fortification du moyen âge et le système moderne. Nuremberg est, à ce point de vue, la ville la plus intéressante à étudier.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)