Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

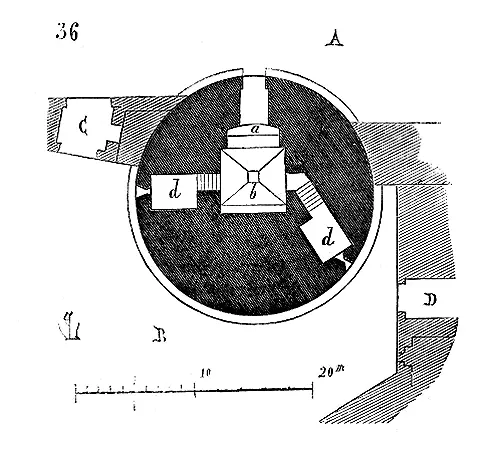

Le plan général de Nuremberg affecte la forme d'un trapèze arrondi aux angles, possédant un point culminant près de l'un des angles, occupé par un ancien château. Une double enceinte des XIV et XVe siècles avec tours carrées flanquantes et large fossé extérieur plein d'eau, avec contrescarpe, entourait entièrement la cité, traversée par une rivière dans sa largeur. À chaque angle, Albert Dürer éleva une grosse tour, et une cinquième auprès du château, sur le point culminant de la ville. Des portes sont percées dans le voisinage des quatre tours, lesquelles sont protégées par des ouvrages avancés. Du haut de chacune des cinq tours, on découvre les quatre autres. Celles de l'enceinte protégent les saillants, flanquent deux fronts, commandent les portes, enfilent les lices entre les deux enceintes, et découvrent la campagne par-dessus les boulevards des portes. Ces tours ont environ 20 mètres de diamètre à 5 mètres du sol, sont bâties en fruit par assises de grès dur, avec bossages en bas et près du sommet. Au rez-de-chaussée elles possèdent une chambre voûtée, mais tracée de manière à laisser à la maçonnerie une épaisseur considérable du côté extérieur (voyez le plan, fig. 36 111 111 Cette tour est celle qui commande la porte Laufer.

).

L'intérieur de la ville est en A; en B sont les lices, entre la porte de l'enceinte extérieure et celle C de l'enceinte intérieure; la poterne D permet de descendre dans le fossé. En a est pratiqué un large mâchicoulis qui défend l'entrée dans la salle basse, et en b un oeil carré, ouvert dans la voûte, met le premier étage, également voûté, en communication avec ce rez-de-chaussée. On ne monte à la plate-forme supérieure que par un escalier pris dans l'épaisseur du mur et partant du niveau du chemin de ronde des courtines. En d sont deux chambres avec embrasures pour des pièces d'artillerie.

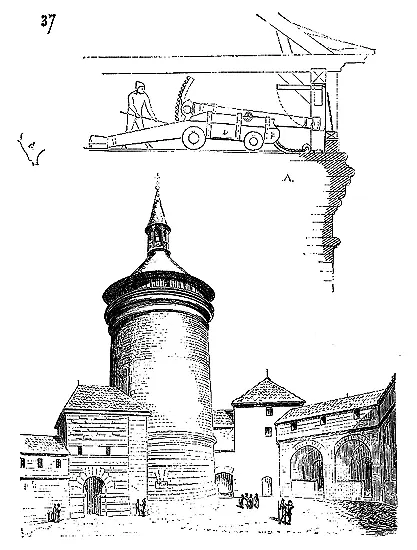

La figure 37 donne la vue perspective de cette tour 112 112 Les cinq tours sont bâties sur le même modèle.

. Les remparts datent du XVe siècle; Albert Dürer n'a bâti, dans cet ouvrage, que la tour et la porte qui s'y réunit. La salle du premier étage était destinée à loger le poste, car elle ne possède aucune embrasure.

Sa voûte épaisse porte la plate-forme circulaire supérieure entourée d'un masque de gros bois de charpente, avec créneaux à volets 113 113 Voyez CRÉNAUX, fig. 19.

pour du canon. Un blindage, également de charpente, reçoit la toiture conique qui autrefois était surmontée d'une guette 114 114 Sauf ces guettes, les tours de Nuremberg sont intactes. Les guettes sont indiquées dans d'anciennes gravures (voyez Mérian, Cosmogr. univers. ).

. En A nous avons tracé le profil de cette plate-forme supérieure.

Ces commandements élevés furent rarement adoptés en France à dater de la fin du XVe siècle. Les ingénieurs français cherchaient plutôt à élargir les fronts, à étendre le champ de tir, qu'à obtenir des commandements considérables. Ils préféraient les batteries à barbette à ces batteries blindées où le service était gêné et où l'on était étouffé par la fumée, comme dans l'entrepont d'un vaisseau de guerre. D'ailleurs, en supposant ces tours battues par de l'artillerie, même à grande distance, les feux convergents de l'ennemi devaient promptement détruire ces masques de bois qui, pareils à des bordages de gros vaisseaux, n'avaient pas l'avantage de la mobilité que donne la mer et servaient de points de mire. Si longue que fût la portée des pièces mises en batterie sur la plate-forme, ces pièces ne pouvaient opposer qu'un tir divergent à l'artillerie de l'assiégeant et recevaient dix projectiles pour un qu'elles envoyaient 115 115 De notre temps, la fumeuse tour Malakof, qui était un ouvrage à commandement élevé, fut détruite dès les premiers moments du siége, et la résistance de ce point dépendit des ouvrages de terre qui furent élevés autour de la première défense.

.

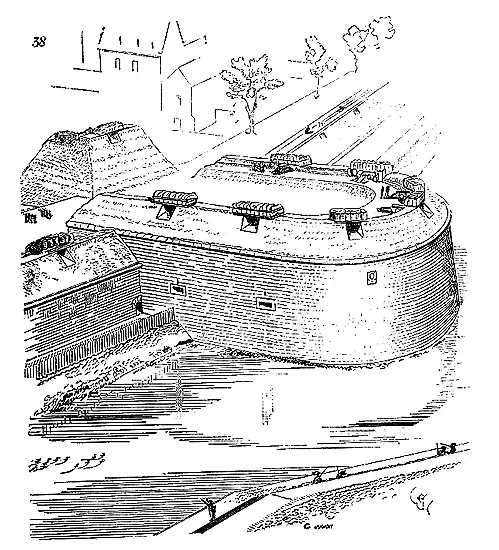

Quelques tentatives en ce genre furent cependant faites de ce côté-ci du Rhin, mais les tours françaises du commencement du XVIe siècle ont un plus grand diamètre, moins de hauteur et étaient couronnées par des batteries à barbette avec gabionnades, ou par des caponnières, comme celle présentée dans l'exemple précédent. Le plus souvent on fit de ces tours de véritables porte-flancs, c'est-à-dire qu'on leur donna, en plan horizontal, la forme d'un fer à cheval, et leurs batteries supérieures ne dépassèrent guère le niveau de la crête des courtines (fig. 38).

Il y a toujours un avantage cependant, pour l'assiégé, à obtenir des commandements élevés, ou tout au moins des guettes qui permettent de découvrir au loin les travaux d'approche de l'assiégeant, à établir sur les bastions retranchés des réduits à cheval sur le fossé du retranchement, de manière à rendre l'occupation du bastion difficile. C'est ce besoin qui explique pourquoi on maintint si tard les vieilles tours des places du moyen âge en arrière des bastions ou des demi-lunes; pourquoi Vauban, dans sa troisième manière, tenta de revenir à ces tours dominant les bastions, et pourquoi aussi Montalembert fit de ces tours dominantes en capitales un des principes de son système défensif. De nos jours et depuis les progrès merveilleux de l'artillerie, la question est de nouveau posée, d'autant que ces tours peuvent servir de traverses pour garantir les défenseurs des coups de revers et défier les effets du tir en ricochet. La difficulté est de recouvrir ces tours d'une cuirasse capable de résister aux projectiles modernes, car, si épaisse que soit leur maçonnerie, celle-ci serait bientôt bouleversée par les gros boulets creux de notre artillerie, et un de ces projectiles pénétrant dans une casemate y causerait de tels désordres, que la défense deviendrait impossible. Ce n'est donc pas seulement la cuirasse qu'il s'agit de trouver, mais aussi, pour les embrasures, un masque qui arrête complétement le projectile de l'ennemi, tout en permettant de pointer les pièces.

Il existe encore un exemple à peu près intact du système défensif de transition où l'emploi des tours (non point d'anciennes tours conservées, mais des tours construites pour recevoir de l'artillerie à feu) entre dans le plan général d'une place forte suivant une donnée méthodique: c'est la place de Salces, commencée en 1497 et terminée vers 1503 environ, sous la direction d'un ingénieur nommé Ramirez.

Voisine de Perpignan, la place de Salces est située entre l'étang de Leucate et les montagnes; elle commande ainsi le passage du Roussillon en Catalogne. Bâtie avec un grand soin, elle consiste en un parallélogramme flanqué aux angles de quatre tours. Deux demi-lunes couvrent deux des fronts. Un donjon occupe le troisième, et une demi-lune forme saillant sur un des angles. Les ouvrages sont casematés; les tours et demi-lunes couronnées par des plates-formes pour recevoir de l'artillerie. De petites bouches à feu étaient en outre mises en batterie dans les étages inférieurs des tours pour enfiler les fossés. Les ouvrages que nous désignons comme des demi-lunes sont de véritables tours isolées porte-flancs, ouvertes à la gorge et réunies aux casemates des courtines par des caponnières, ou galeries couvertes, percées d'embrasures pour de la mousqueterie 116 116 Voyez la Monographie du château de Salces par M. le capitaine Ratheau (Paris, 1860, Tanera). Cette étude, très-bien faite, de cette ancienne place en donne l'idée la plus complète.

. Un fossé de 15 mètres de largeur environ sur 7 mètres de profondeur circonscrit tout le château. Ce fossé, qui peut être inondé jusqu'au niveau de la cour du château et même au-dessus, est mis en communication avec le château par des poternes étroites. En outre, d'autres issues ouvertes dans la contrescarpe donnaient vraisemblablement sur les dehors, car dans la légende jointe au plan du château de Salces donné par le chevalier de Beaulieu 117 117 Plans et profils des principales villes et lieux considérables de la principauté de Catalogne . Paris, 168...

, on lit: «Il y a plus de logement soubs terre, dans ce château, qu'il n'y en a dehors; car il est casematé et contre-miné partout, et l'on passe par dessoubs les fossés pour aller dans les dehors...» On ne passait certainement pas sous la cunette des fossés qui étaient inondés, mais on passait au fond du fossé, dans des galeries casematées qui communiquaient à un chemin couvert pratiqué derrière la contrescarpe; chemin couvert dont on retrouve certaines galeries creusées sur le fossé et de là sur les dehors, protégés par des ouvrages de terre avancés.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)