Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

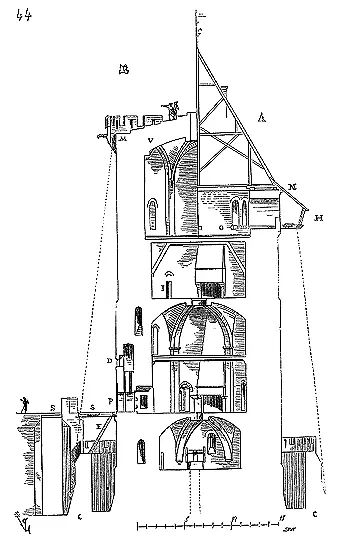

La coupe faite sur ab (fig. 44) montre en A la tour de Montépilloy telle qu'elle existait au XIIe siècle, et en B avec les modifications qui furent apportées aux défenses, en 1400, dans les parties supérieures 125 125 Pour plus de clarté, nous n'avons pas présenté la passerelle avec ses piles en coupe, mais en élévation latérale.

. On voit en C la coupe de la chemise, en P la coupe de la poterne, et en D celle de la chambre de la herse et du mâchicoulis au-dessus de cette poterne. On observera que le rez-de-chaussée est voûté, ainsi que l'étage au-dessus, au moyen d'arcs ogives à section rectangulaire reposant sur cinq piles. Cette salle voûtée supérieure est divisée par un plancher, c'est le second étage. Le troisième étage, dans lequel on débouche par la porte I, est resté tel qu'il était au XIIe siècle, seulement au XVe siècle on entailla sa muraille sur un point pour y loger un escalier à vis qui était destiné à monter au quatrième étage et à l'étage crénelé, avec mâchicoulis, M. La hauteur de l'ancienne tour ne dépassait pas le niveau N. Alors les hourds H donnaient une plongée en dehors de la chemise, comme l'indique la ligne ponctuée. Ce quatrième étage était destiné à l'approvisionnement des projectiles et à la défense supérieure qui se faisait par une série d'arcades dont on distingue quelques restes englobés dans la maçonnerie de 1400; arcades qui mettaient la salle supérieure en communication avec les hourds. Cette défense n'ayant pas paru avoir un commandement suffisant, en 1400 on suréleva cet étage à arcades; on le voûta en V, et l'on établit sur cette voûte une plate-forme avec crénelage et mâchicoulis M dont la plongée permettait de battre le pied de l'escarpe de la chemise, ainsi que l'indique, de ce côté, la ligne ponctuée. Il est clair que les passerelles S qui mettaient la tour en communication avec le château pouvaient être enlevées facilement. En E est figurée l'échelle qui, de la trappe de cette passerelle, permettait de descendre derrière la pile par le chemin de ronde de la chemise.

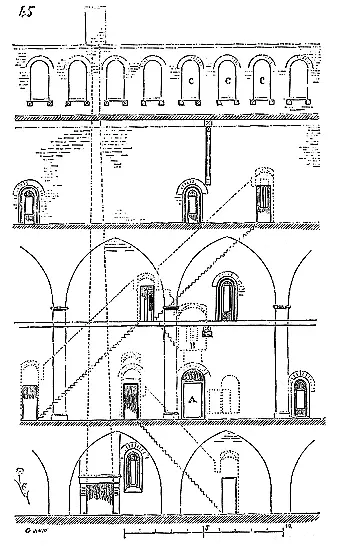

La figure 45 donne le développement de l'intérieur de la tour de Montépilloy de e en f (voyez au plan, fig. 43). Les escaliers, pris aux dépens de l'épaisseur du mur cylindrique, sont indiqués par des lignes ponctuées. En A est la poterne, et en B, au-dessus, la chambre de la herse et du mâchicoulis. En C, les arcades qui, de l'étage supérieur, donnaient sur la galerie des hourds avant la sur-élévation du XVe siècle.

Cette construction est bien faite, en assises réglées de 0m,32 de hauteur (un pied), et tout l'ouvrage serait intact si l'on n'avait pas fait sauter à la mine la moitié environ du cylindre. Heureusement la partie conservée est celle qui présente le plus d'intérêt, en ce qu'elle renferme les escaliers de la poterne. Naturellement on a fait sauter de préférence les parties qui regardaient l'extérieur, lorsqu'on a voulu démanteler le château.

On comprend, quand on visite le château de Montépilloy, pourquoi Louis d'Orléans jugea nécessaire de surélever la tour et de la terminer par une plate-forme.

Possesseur du duché de Valois, prétendant faire de ce territoire un vaste réseau militaire propre à dominer Paris, il était important d'avoir près de Senlis, sur la route de la capitale, un point d'observation qui pût découvrir le parcours de cette route depuis sa sortie de Senlis jusqu'à Crespy. Or, on ne pouvait mieux choisir ce point d'observation qui, occupé par une garnison sur une hauteur, permettait de couper le passage à tout corps d'armée débouchant de Senlis. Cette garnison avait d'ailleurs la certitude d'être soutenue par les troupes enfermées dans Crespy, Béthisy, Vez et Pierrefonds, si ce corps d'armée tentait de forcer le passage. Les gens sortis de Montépilloy n'avaient point à s'inquiéter s'ils étaient coupés eux-mêmes de leur château, puisqu'ils pouvaient battre en retraite jusqu'à Crespy, et plus loin encore, en défendant pied à pied la route qui pénètre au coeur du Valois. Mais pour que ces obstacles fussent efficaces, il fallait avoir le temps: 1º de se mettre en travers de la route ou sur ses flancs, au moment où une armée envahissante sortait de Senlis; 2º de prévenir par des signaux ou des émissaires les garnisons des châteaux de Crespy et de Béthisy situés chacun à huit kilomètres de Montépilloy, afin de se faire appuyer sur les flancs.

Or, pour prendre ces dispositions militaires, il était d'une grande importance de donner à la tour de Montépilloy la hauteur que nous lui connaissons.

Il faut considérer que l'élévation de ces sortes de tours tenait bien plus de leur situation stratégique que de leur défense propre. On fait habituellement trop bon marché des dispositions stratégiques dans les forteresses du moyen âge. On les étudie séparément, avec plus ou moins d'attention, mais on tient peu compte de l'appui qu'elles se prêtaient pour défendre un territoire appartenant à un même suzerain ou à des seigneurs alliés en vue d'une défense commune, fait qui se présentait souvent. La fréquence des luttes entre châtelains n'empêchait point qu'ils ne se réunissent, à un moment donné, contre un envahisseur; et ce fait s'est présenté notamment lors du voyage de saint Louis dans la vallée du Rhône pour se rendre à Aigues-Mortes. Ce prince réduisit les petites forteresses qui commandaient le fleuve, et dont les possesseurs se défendirent tous contre son corps d'armée, bien que ces châtelains fussent perpétuellement en guerre les uns avec les autres.

Pour ne parler que d'une contrée qui a conservé un grand nombre de restes féodaux, le Valois, on remarquera que les postes militaires éiaient disposés en vue d'une défense commune au besoin, bien avant la suzeraineté de Louis d'Orléans, et que ce prince ne fit qu'améliorer et compléter une situation stratégique déjà forte.

Le Valois était borné au nord-ouest et au nord par les cours de l'Oise, de l'Aisne et de la Vesle, au sud-est par la rivière d'Ourcq, au sud par la Marne. Il n'était largement ouvert que du côté de Paris, au sud-ouest, de Gesvres à Creil. Or, le château de Montépilloy est placé en vedette entre ces deux points, sur la route de Paris passant par Senlis; il s'appuyait sur le château de Nanteuil-le-Haudouin, sur la route de Paris à Villers-Cotterets, et qui se reliait au château de Gesvres, sur l'Ourcq. C'était une première ligne de défense couvrant les frontières les plus ouvertes du duché. En arrière, était une seconde ligne de places s'appuyant à l'Oise et suivant le petit cours d'eau de l'Automne: Verberie, Béthisy, Crespy, Vez, Villers-Cotterets, la Ferté-Milon sur l'Ourcq, et Louvry au delà. Derrière ces deux lignes, Louis d'Orléans établit, comme réduit seigneurial, la place de Pierrefonds, dans une excellente position. Des tours isolées furent élevées ou d'anciens châteaux augmentés sur les bords de l'Aisne et de l'Ourcq. Le passage de la Champagne en Valois, entre ces deux rivières, était commandé par les châteaux d'Ouchy, sur l'Ourcq, et de Braisne, sur la Vesle, couverts par la forêt de Daule.

Au nord, en dehors du Valois, dans le Vermandois, Louis d'Orléans avait acheté et restauré la place de Coucy, qui couvrait le cours de l'Aisne. Tous ces châteaux (Coucy excepté) étaient mis en communication par les vues directes qu'ils avaient les uns sur les autres au moyen de ces hautes tours, ou par des postes intermédiaires. C'est ainsi, par exemple, que le château de Pierrefonds était mis en communication de signaux avec celui de Villers-Cotterets par la grosse tour de Réalmont, dont on voit encore les restes sur le point culminant de la forêt de Villers-Cotterets.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)