Les expéditions tentées par Louis d'Orléans, et qui n'eurent qu'un médiocre succès, ne prouveraient pas en faveur des talents militaires de ce prince, mais il est certain que lorsqu'il résolut de s'établir dans le Valois de manière à se rendre maître du pouvoir et à dominer Paris, il dut s'adresser à un homme habile, car ces mesures furent prises avec une connaissance parfaite des localités et le coup d'oeil d'un stratégiste. Aussi le premier acte du duc de Bourgogne, après l'assassinat du duc d'Orléans, fut-il d'envoyer des troupes dans le Valois, pour mettre la main sur ce réseau formidable de places fortes.

Ainsi donc il ne faut pas confondre le donjon proprement dit, ou habitation seigneuriale, dernier réduit d'une garnison, avec ces tours qui, indépendamment de ces qualités, ont été élevées suivant une disposition stratégique, afin d'établir des communications entre les diverses places d'une province, et de fournir les moyens à des garnisons isolées de concerter leurs efforts.

La féodalité en France et en Angleterre possède ce caractère militaire particulier; caractère que nous ne voyons pas exprimé d'une manière aussi générale en Allemagne et en Espagne, si ce n'est, dans cette dernière contrée, par les Maures. Il semble chez nous que ces dispositions défensives d'ensemble soient dues plus particulièrement au génie des Normands, qui, au moment de leur entrée sur le sol des Gaules, comprirent la nécessité de concerter les moyens défensifs pour assurer leur domination. Aussi ne les voyons-nous jamais perdre du terrain dès qu'ils ont pris possession d'une contrée; et, de toutes les conquêtes enregistrées depuis l'époque carlovingienne, celles des Normands ont été à peu près les seules qui aient pu assurer une possession durable aux conquérants: la noblesse française profita, pensons-nous, de cet enseignement, et, malgré le morcellement féodal, comprit de bonne heure cette loi de solidarité entre les possesseurs d'un pays. L'unité que put établir plus tard la monarchie avait donc été préparée, en partie, par un système de défense stratégique du sol, par provinces, par vallées ou cours d'eau. Philippe-Auguste paraît être le premier qui ait compris l'importance de ce fait, car nous le voyons rompre méthodiquement ces lignes ou réseaux de forteresses, en s'attaquant toujours, dans chaque noyau, avec la sagacité d'un capitaine consommé, à celle qui est comme la clef des autres; Saint Louis continua l'oeuvre de son aïeul moins en guerrier qu'en politique.

Quand les Anglais furent en possession de la Guyenne, ils suivirent avec méthode ce principe de défense, et tous les châteaux qu'ils ont élevés dans cette contrée ont, indépendamment de leur force particulière, une assiette choisie au point de vue stratégique. Nous trouvons en Bourgogne l'influence de la même pensée. Nulle contrée peut-être ne présentait un système de défense solidaire plus marqué. Les cours d'eau, les passages, sont hérissés d'une suite de châteaux ou postes dont l'emplacement est merveilleusement choisi, tant pour la défense locale que pour la défense générale contre une invasion. Ces points fortifiés se donnent la main comme le faisaient nos tours de télégraphes aériens; et la preuve en est que la plupart de ces postes télégraphiques, en Bourgogne, s'établirent sur les restes des forteresses des XIIIe et XIVe siècles. Considérant donc les châteaux à ce point de vue, on comprend l'importance des tours dont nous nous occupons; elles constituaient une défense sérieuse par elles-mêmes, et assuraient d'autant mieux ainsi la communication entre les garnisons féodales, leur action commune. Il importait surtout, si l'un de ces châteaux était pris par trahison ou par un coup de main, que des hommes dévoués pussent tenir encore quelques jours ou seulement quelques heures dans ces réduits, du haut desquels il était facile de communiquer, par signaux, avec les forteresses les plus rapprochées; car, alors, les garnisons voisines pouvaient, à leur tour, envahir la place tombée et mettre l'agresseur dans la plus fâcheuse position. C'est ce qui arrivait fréquemment. En France, les cours d'eau ont un développement considérable, les bassins sont parfaitement définis; il s'établissait ainsi forcément, par la configuration même du terrain, de longues lignes de forteresses solidaires qui préparaient merveilleusement l'unité d'action en un moment donné. Ce sont là des vues qui nous semblent n'avoir pas été suffisamment appréciées dans l'histoire de notre pays, et qui expliqueraient en partie certains phénomènes politiques que l'on énonce trop souvent sans en rechercher les causes diverses. Mais toute notre histoire féodale est à faire, et, pour l'écrire, il serait bon, une fois pour toutes, de laisser de côté ces lieux communs sur les abus du régime féodal. Il est bien certain que nous ne pourrons posséder une histoire de notre pays que du jour où nous cesserons d'apprécier notre passé avec les partis pris qui nous troublent l'entendement, du jour où nous saurons appliquer à cette étude l'esprit d'analyse et de méthode que notre temps apporte dans l'observation des phénomènes naturels, du jour, enfin, où nous comprendrons que l'histoire n'est pas un réquisitoire ou un plaidoyer, mais un procès-verbal fidèle et impartial dressé pour éclairer des juges, non pour faire incliner leur opinion vers tel ou tel système.

Mais laissons là ces considérations un peu trop générales relativement à l'objet qui nous occupe, et revenons à nos tours.

Parmi ces tours de la Bourgogne dont la destination est bien marquée, c'est-à-dire qui servaient à la fois de réduits au besoin et de postes d'observation, il faut citer la tour de Montbard, du sommet de laquelle on aperçoit la tour du petit château qui domine le village de Rougemont, sur la Brenne, et le château de Montfort, qui, par une suite de postes, mettait Montbard en communication avec le château de Semur en Auxois, sur l'Armançon.

Montbard était un point très-fort; le château occupait un large mamelon escarpé, de roches jurassiques, à la jonction de trois vallées. De ce château il ne reste que l'enceinte, et la grosse tour à six pans, qui occupe un angle de cette enceinte au point culminant, de telle sorte qu'elle donne directement sur les dehors, au-dessus de roches abruptes.

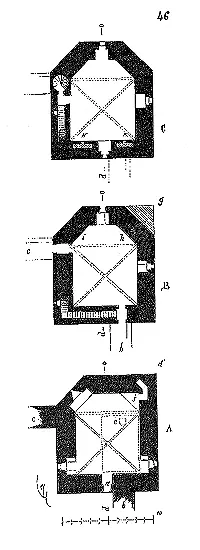

La figure 46 donne les plans de cette tour, qui date de la fin du XIIIe siècle. Le rez-de-chaussée A se compose d'une salle dans laquelle on n'entre que par la porte a , percée au niveau du sol du terre-plein; en b et c sont les deux courtines. L'angle d profite d'une saillie du rocher et contient des latrines. Un caveau est creusé dans le roc, au-dessous de cette salle; son orifice est en e . La salle basse est éclairée par deux fenêtres et possède une meurtrière sur les dehors; elle est voûtée en arcs d'ogive et n'est pas mise en communication avec les étages supérieurs. On ne peut pénétrer dans la salle du premier étage que par les chemins de ronde des courtines (voyez en B). L'angle g est couvert par un talus de pierre; puis, à partir de ce niveau, un pan coupé h correspond au pan coupé i . Le pan coupé h est porté sur l'arc inférieur j . La salle du premier étage est éclairée par deux fenêtres donnant sur les dehors. Un escalier, pratiqué dans l'épaisseur du mur, du côté du terre-plein, monte au deuxième étage, semblable en tout au troisième, dont nous donnons le plan (voyez en C). Ce troisième étage possède trois fenêtres et deux armoires k qui n'existent pas dans l'étage du dessous, à cause du passage de l'escalier. Ces pièces sont voûtées comme le rez-de-chaussée.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)