держались робко и беспомощно. Они чувствовали себя беззащитными

перед очередными испытаниями - перед суровыми местными морозами:

ведь многие оставили родные места еще летом или осенью и надеялись

быстро возвратиться домой. Кажется, наш мирный город несколько

удивил и даже напугал их: Уральск не походил на все те, в которых им

приходилось бывать на длинном пути отступления.

174

Местные власти нашли для многих теплую одежду, но ее было

недостаточно, чтобы не страшиться приближающихся холодов.. Комсомол

организовал и провел успешную “кампанию по сбору вещей” среди

жителей города... Со временем положение “новых уральцев” улучшилось:

нашлись и жилье (правда, не всегда хорошее и удобное), и работа... Но

сближение с местными жителями, как и раньше (у первых ”новоселов”)

проходило медленно. Пережившие страхи войны и эвакуации люди не

всегда могли понять уральцев (т.е. уралок), живших в якобы спокойной

обстановке..

Мальчишки, как всегда, быстрее взрослых нашли общий язык. Они

встречались на уроках в школе и на улице,. бывали друг у друга в домах и

квартирах. Так я подружился с Борисом (Бобом), попавшим к нам (вместе

с матерью и маленькой сестрой ) из украинского городка Казатина. Им, по

мнению знакомых, повезло: горсовет “отдал” семье небольшую комнату в

полуподвальном помещении. До войны там находился склад и хранилось

”богатство” ГорЖУ (тачки, лопаты, ломы, метлы и пр.)...Пол - цементный,

печки - не было.. Даже в солнечные дни в “квартире” царил полумрак:

небольшое узкое окно почти не пропускало свет. Осенью Клара

Михайловна поставила маленькую железную печь (“буржуйку”), которая

должна была согревать комнату.. Но тепло в ней “держалось” лишь тогда,

когда в печке горели дрова...Их было мало, и они быстро сгорали. Через 15

- 20 минут жильцы уже чувствовали себя в настоящем холодильнике (или в

погребе). Небольшую вязанку дров можно было купить на базаре, но

скромной зарплаты уборщицы хватало только на питание... Боб решил

добывать топливо самостоятельно: попытался заниматься тем, что делали

некоторые уральские “новоселы”... Темной ночью выходил на улицу и,

преодолевая чувство страха, находил и ломал ветхий забор и старую

калитку или отрывал доски от небольшого покосившегося сарая..

Бесспорно, мой товарищ действовал не самым лучшим и честным

способом, но другого решения он не находил. И его ”добыча” порою

становилась основным топливом для жадной, прожорливой “буржуйки”...

Понятно, что эвакуированные считали себя временными жителями

нашего города. И они с нетерпением ждали того счастливого дня, когда

смогут отправиться домой...Никто не сомневался, что именно так и

произойдет: они обязательно увидят родные места, где их будут ждать

новые трудности. Но какое значение они имеют, если рядом - свой дом ?.

Мысли и разговоры о возвращении в свои края согревали людей,

поддерживали их стремление сопротивляться горестям нынешней жизни...

Более уверенно, чем одинокие эвакуированные, чувствовали себя

новые

“коллективные

уральцы”

-

студенты

и

преподаватели

сельхозинститута из Полтавы, артисты театра оперетты из Выборга,

рабочие и инженеры из Ленинграда и др. Они стремились сразу же

175

приступить к своему делу, хотя условия новой жизни не всегда

способствовали осуществлению их желаний и планов в полной мере...

3

Несколько раньше “гражданских ” в Уральске появились военные:

летчики и пехотинцы, связисты и танкисты, ремонтники и зенитчики.

Неожиданно к нам прибыли военные училища из Москвы, Ленинграда,

Ворошиловграда и Одессы. Люди в форме постоянно встречались на

каждой улице. На центральной - утром маршировали колонны молодых

солдат и курсантов. В небе над Уральском с резким шумом пролетали

самолеты: на небольшом старом аэродроме (за Чаганом) обучались

будущие пилоты...Что происходило на новом, большом, - никто из

уральцев не знал: им не разрешалось бывать там..

Местные власти передали военным “казенные” квартиры и конторы,

рабочие клубы и бывшие магазины. Но командирам частей и начальникам

училищ были нужны большие, “серьезные” здания, строительные

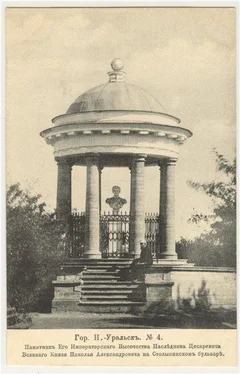

материалы, топливо и т. д. Горсовет разрешил военным “разобрать”( т. е.

сломать, уничтожить ) некоторые деревянные строения, украшавшие

город: летний театр в Пушкинском садике, сцену и часть забора - в

Читать дальше