Заводу были нужны молодые специалисты - станочники.. Из

Ленинграда в Уральск приехали лишь инженеры и мастера, способные

не только работать в цехах, но и заниматься подготовкой “трудовой

смены”.. Партийные комитеты и Советы города и области объявили набор

учеников - юношей и девушек. Призыв партийного руководства активно

поддержал комсомол.. Но “проблема молодых специалистов ” в первые

месяцы решалась трудно и не так быстро и успешно, как хотелось

руководству завода... ..

Мой город, как известно, - центр сельскохозяйственной области.. В

колхозах и совхозах жили и трудились десятки тысяч человек, но все они -

земледельцы и к заводским и фабричным профессиям отношения не

имели. Горожан также больше интересовала земля, чем темные, душные

цеха и шумные станки...

По домам и квартирам пошли энергичные, разговорчивые агитаторы

(для местных жителей - “зазывалы”): они настойчиво приглашали юношей

и девушек на завод, составляли список желающих и способных (по своим

физическим “показателям”) работать в цехах. Агитаторы действовали

однообразно, порою слишком примитивно.. Их речи - беседы нередко

превращались в длинные, но вполне понятные монологи, прославлявшие

передовой рабочий класс...

Трудовой коллектив “номерного” завода удалось создать, и он

успешно справлялся с планами “производства нужной стране продукции”

5

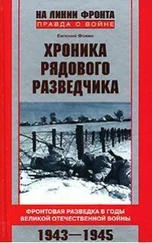

Испытания, выпавшие на долю уральцев ( вернее - уралок), во время

войны были такими же трагически трудными, как и страдания всех

советских людей. Женщины жили в постоянном тревожном ожидании

вестей с фронта - от отцов, мужей и сынов, в бесконечных заботах о доме и

детях, в работе на фабрике или в артели, - без отдыха и “выходных”

Но местные жители переносили бытовые (но не духовные) трудности

все же легче, нежели “приезжие”. Потому, что были ближе к родной

178

земле, знали леса и озера, лощины и старицы, расположенные недалеко (в

5- 10 километрах) от города. Уралки чувствовали себя уверенно в

знакомых с детства местах, где можно было собирать терн и ежевику или

ловить рыбу. Им помогали старики - “полещики”, ранней весной

отмечавшие сухие и слабые деревья и разрешавшие рубить их летом и

осенью. Пожилых жительниц Уральска иногда поддерживали знакомые

казахи - аксакалы из аулов на “бухарской” стороне...

...Но война с ее кровью и смертями все настойчивее заявляла о себе.

Горожане чувствовали ее трагическое приближение. В конце 41-го года в

городе появился первый военный госпиталь. Его разместили в доме

Карева, бывшем в мирные годы своеобразным торгово - культурным

центром Уральска: в нем находились различные магазины, библиотека,

читальный и концертный залы, гостиница. Но с началом войны все

переменилось: власти магазины “закрыли”, библиотека “временно”

прекратила работу: часть книжного фонда отправлена в холодный, темный

подвал, сотни книг- перевезли в бывшую “солдатскую” церковь, недалеко

от базара.. В залах разместились лаборатории и врачебные кабинеты; в

гостиничных номерах и магазинах - госпитальные палаты ..Скоро в них

появились первые раненые.. Мальчишки останавливались около больших

окон дома Карева, стараясь рассмотреть солдат, лежавших на больничных

койках

Летом 42-го несколько новых госпиталей разместилось в рабочих

клубах.. Но скоро выяснилось, что они не могут принять всех раненых,

количество которых постоянно увеличивалось. И госпиталям “отдали”

некоторые школьные здания.. Среди них и моя новая - шестая, куда я

пришел после окончания четвертого класса. Но учиться в ней мне тогда не

пришлось: занятия в пятом - седьмом классах гороно “временно”

отменил...

Жарким летом и теплой осенью раненых солдат можно было увидеть

в садике “Металлиста”: одни читали газеты и книги, другие - играли в

домино и шахматы, третьи - молча сидели на скамейках: наверное,

вспоминали свои семьи и дома. Иногда горожане встречали фронтовиков

на улицах. . Они - вопреки запретам врачей - уходили в “самоволку”,

устав от строгого госпитального режима, от однообразных бесед с

врачами, от болезненных процедур. Медленно двигались в своих серых

халатах, неохотно вступали в разговоры с прохожими, которых волновали

одни и те же вопросы: когда и где воевал, тяжело ли ранило, как лечат,

хорошо ли кормят и т.п. Солдаты не хотели говорить о фронте и атаках,

Читать дальше