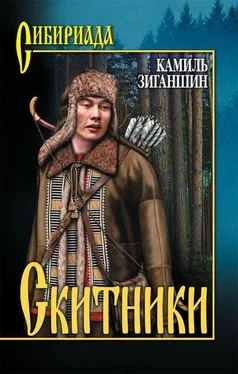

Сознание того, что до самого Тихого океана многие тысячи верст дикой, почти безлюдной, тайги - будоражило и волновало воображение. Все понимали, что здесь граница, черта, отделяющая их от прежней жизни. На западе от нее хоть и привычный, но враждебный мир, на востоке же - неведомая, пугающе бескрайняя, страна Сибирская, в которой не мудрено сгинуть.

Маркел достал аккуратно завернутую в холстину икону Семистрельной Божьей Матери, которая хранила их в дороге, и поставил ее на камень. После обязательной утренней молитвы путники еще долго стояли на коленях, думая каждый о своем.

Когда, через несколько дней, спустились с гор, то остановились у подножья далеко вышедшего на равнину отрога, на высоком берегу излучины безвестного притока Сосьвы. Внизу на перекате тихонько постукивала по дну мелкая галька, трепетно играли, скользили по воде солнечные блики, между которыми сновали бойкие пеструшки*. Небольшие волны мягкими кулачками то и дело окатывали песчаную косу. Братия, оглядевшись, единодушно решила, что это место, защищенное отрогом от северных ветров, идеально подходит для зимовки.

У самого подола отрога путники вырыли под землянки обширные ямы. Закрыли их накатником, завалили сухой травой и листвой, а сверху еще и толстыми пластами дерна. Земляные стены, что бы не осыпались, укрепили толстыми жердями. У дверей с обеих сторон оставили маленькие оконца. В центре из камня и глины сложили печи.

Завершалась унылая осень: дождь, хмарь, утренние заморозки. Но успевшая наладить свой быт братия не тужила и занималась последними приготовлениями к зимовке. В один из промозглых вечеров их всполошил нарастающий гул. Люди повыскакивали из землянок. Чуть выше лагеря, с грохотом прыгая по скальным уступам, разрушаясь на части, летели с гребня отрога крупные глыбы.

- Всем на песчаную косу! - скомандовал Маркел.

Когда камнепад стих, с опаской вернулись к лагерю. К великой радости староверов краем осыпи завалило лишь навес из корья, под которым вялилась рыба. Разглядывая утром широкое полукружье скатившихся камней, люди невольно содрогнулись: окажись землянки на саженей двадцать ближе к осыпи, вряд ли бы кто из них уцелел.

- Бес нас пугает, но Господь хранит и призывает к осторожности и многотерпению, - истолковал происшедшее Маркел.

Впоследствии даже перед кратким привалом мужики всегда придирчиво посматривали на скалы и кручи, стараясь располагаться на безопасном удалении от них.

За Каменным поясом кое-где имелись разрозненные обители раскольников-старообрядцев. Но Маркел, исполняя завещание князя, должен был вести братию еще несколько тысяч верст, за озеро Байкал. И потому весной староверы вновь тронулись в путь, через чащобы немереные, через топи, мхами покрытые, через реки полноводные, рыбой богатые.

Провидение и непрестанные охранные молитвы святого старца Варлаама помогали им в пути, а местные жители указывали верную дорогу.

Сколько уж поколений русских людей входит в эту Сибирскую страну, а все пустынна она - до того необъятны и велики ее пределы. Но как дружны, добры люди, ее населяющие.

Сибирская отзывчивость и взаимовыручка! Эти качества следует отметить особо. Терпишь бедствие - все бросятся спасать тебя. Голоден - чуть ли не каждый разделит с тобой последний ломоть хлеба. Взаимовыручка - непреложный закон этих суровых таежных мест - иначе не выжить! И неудивительно, что в душах сибиряков столько сострадания и сердечности!

Останавливались у единоверцев на зимовки и ветлужцы.

Весной братия снова трогалась, продвигаясь все дальше и дальше на восток, навстречу солнцу, начинающему новый день с неведомых пока им окраин великого Российского государства.

Местные староверческие общины принимали пришлых как своих и делились всем, что сами имели, но и ветлужцы усердно помогали хозяевам чем только могли: справляли конскую упряжь, плели чуни - сибирские лапти, гнули сани, мастерили телеги, валили лес. Осенью били кедровые орехи - в Сибири мелкосемянная сосна сменяется кедром, родящим шишки с вкусными, питательными семенами.

В Чулымском скиту два брата - Глеб и Кирилл за зиму крепко сдружились с ветлужцами и особенно с Никодимом. В их глазах странники были подвижниками, отважными хранителями чистого православия. Весной, немало удивив родню, братья ушли вместе с ними, не убоявшись неизвестности и тягот дальнего перехода.

Следуя уставу, на каждой зимовке один, а то двое или трое обзаводились семьями. И что любопытно, первым женился самый молодой - Никодим. Женился он на юной, с милоовальным лицом девице Пелагее - быстроглазой дочери Феофана, настоятеля беспоповской общины, приютившего их в зиму 1871 года на берегу Убинского озера. Еще в дороге она родила ему сразу двойню: сына Елисея и дочку Анастасию.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Камиль Зиганшин - Золото Алдана [Роман в 2 книгах]](/books/394823/kamil-ziganshin-zoloto-aldana-roman-v-2-knigah-thumb.webp)