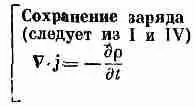

Уравнения Максвелла

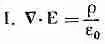

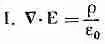

(Поток Е через замкнутую поверхность) = (Заряд внутри нее)/e 0

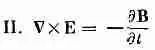

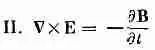

(Интеграл от Е по замкнутому контуру) = -d/dt (Поток В сквозь контур)

(Поток В через замкнутую поверхность) = 0

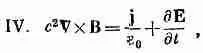

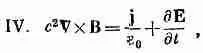

с 2(Интеграл от В по контуру)=(Ток в контуре) /e 0+ d/dt(Поток Е сквозь контур)

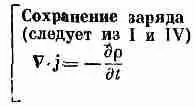

(Поток заряда через замкнутую поверхность) =-d/dt(Заряд внутри нее)

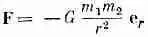

Закон силы

F = q(E+vXB)

Закон движения

(Закон Ньютона, исправленный Эйнштейном}

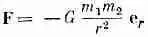

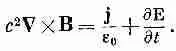

Гравитация

Поскольку магнитных зарядов нет, поток В через любую замкнутую поверхность всегда равен нулю. Второе уравнение СXE=- dB / dt — это закон Фарадея, и обсуждался он в последних двух главах. Он тоже верен в общем случае. Но последнее уравнение содержит нечто новое. Раньше мы встречались только с частью его, которая годится для постоянных токов. В этом случае мы говорили, что ротор В равен j/e 0c 2, но правильное общее уравнение имеет новый член, который был открыт Максвеллом.

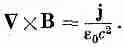

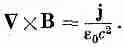

До появления работы Максвелла известные законы электричества и магнетизма были такими же, как те, что мы изучали в гл. 3—14 (вып. 5) и гл. 15—17. В частности, уравнение для магнитного поля постоянных токов было известно только в виде

(18.1)

Максвелл начал с рассмотрения этих известных законов и выразил их в виде дифференциальных уравнений, так же как мы поступили здесь. (Хотя символ С еще не был придуман, впервые, в основном благодаря Максвеллу, стала очевидной важность таких комбинаций производных, которые мы сегодня называем ротором и дивергенцией.) Максвелл тогда заметил, что в уравнении (18.1) есть нечто странное. Если взять дивергенцию от этого уравнения, то левая сторона обратится в нуль, потому что дивергенция ротора всегда равна нулю. Таким образом, это уравнение требует, чтобы дивергенция j также была равна нулю. Но если дивергенция j равна нулю, то полный ток через любую замкнутую поверхность тоже равен нулю.

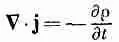

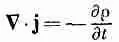

Полный ток через замкнутую поверхность равен уменьшению заряда внутри этой поверхности. Он наверняка не может быть всегда равен нулю, так как мы знаем, что заряды могут перемещаться из одного места в другое. Уравнение

(18.2)

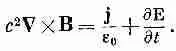

фактически есть наше определение j. Это уравнение выражает самый фундаментальный закон — сохранение электрического заряда: любой поток заряда должен поступать из какого-то запаса. Максвелл заметил эту трудность и, чтобы избежать ее, предложил добавить dE / dt в правую часть уравнения (18.1); тогда он и получил уравнение IV в табл. 18.1:

Во времена Максвелла еще не привыкли мыслить в терминах абстрактных полей. Максвелл обсуждал свои идеи с помощью модели, в которой вакуум был подобен упругому телу. Он пытался также объяснить смысл своего нового уравнения с помощью механической модели. Теория Максвелла принималась очень неохотно, во-первых, из-за модели, а, во-вторых, потому, что вначале не было экспериментального подтверждения. Сейчас мы лучше понимаем, что дело в самих уравнениях, а не в модели, с помощью которой они были получены. Мы можем только задать вопрос, правильны ли эти уравнения или они ошибочны. Ответ дает эксперимент. И уравнения Максвелла были подтверждены в бессчетных экспериментах. Если мы отбросим все строительные леса, которыми пользовался Максвелл, чтобы построить уравнения, мы придем к заключению, что прекрасное здание, созданное Максвеллом, держится само по себе. Он свел воедино все законы электричества и магнетизма и создал законченную и прекрасную теорию.

Давайте покажем, что добавочный член имеет тот самый вид, который требуется, чтобы преодолеть обнаруженную Максвеллом трудность. Взяв дивергенцию его уравнения (IV в табл. 18.1), мы должны получить, что дивергенция правой части равна нулю:

Читать дальше