так:

Величину m можно определить экспериментально. Например, мы можем изучить падение капли под действием силы тяжести. Тогда известно, что сила равна mg , а m — это mg , деленное на окончательно установившуюся скорость падения капли. Или можно поместить каплю в центрифугу и следить за скоростью осаждения. А если она заряжена, то можно приложить электрическое поле. Таким образом, m — это измеряемая величина, а не какая-нибудь искусственная вещь, и ее значение известно для коллоидных частиц многих типов.

Применим эту формулу также в том случае, когда сила не внешняя, а равна беспорядочным силам броуновского движения. Попробуем определить средний квадрат пройденного телом пути. Будем рассматривать расстояния не в трех, а в одном измерении и определим среднее значение х 2 , чтобы подготовить себя к решению задачи. (Разумеется, среднее значение х 2 равно среднему y 2и среднему r 2, поэтому средний квадрат расстояния будет втрое больше того, что мы получим.)

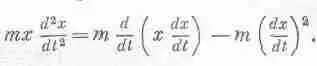

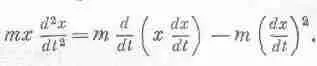

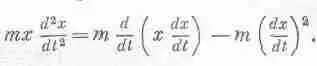

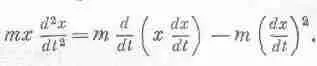

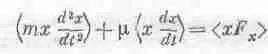

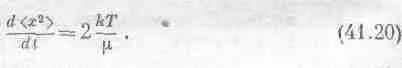

Конечно, x-составляющая беспорядочной силы так же беспорядочна, как и остальные компоненты. Чему же равна скорость изменения x 2? Она равна ( d / dt )( x 2 )=2 x ( dx / dt ), поэтому скорость изменения среднего x 2 ? можно найти, усреднив произведение скорости на координату. Покажем, что это постоянная величина, т. е. средний квадрат радиуса возрастает пропорционально времени, и найдем скорость возрастания. Если умножить уравнение (41.19) на х, то получим mx ( d 2 x / dt 2 )+ m x ( dx / dt )= xF x . Нас интересует среднее по времени x ( dx / dt ), поэтому усредним по времени все уравнение целиком и изучим все три слагаемых. Что можно сказать о произведении х на силу? Хоть частица и добралась до точки х, последующие толчки могут быть направлены в любом направлении по отношению к х, ведь случайная сила полностью случайна и ей нет дела, откуда частица начала двигаться. Если кордината х положительна, у средней силы нет никаких оснований направиться в этом же направлении. Для нее оно столь же вероятно, как и любое другое. Случайные силы не могут отправить частицу в определенном направлении. Поэтому среднее произведения х на F х равно нулю. С другой стороны, слагаемому mx ( d 2 x / dt 2 ) можно, немного повозившись, придать вид

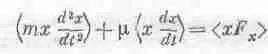

Мы разбили первоначальное слагаемое на два и должны усреднить их оба. Посмотрим, чему же равно произведение х на скорость. Это произведение не изменяется со временем, потому что, когда частица попадает в заданную точку, она уже не помнит, где она была раньше, и характеризующие такие ситуации величины не должны зависеть от времени. Поэтому среднее значение этой величины равно нулю. У нас осталось лишь mv 2, а об этой величине нам кое-что известно: среднее значение mv 2 /2 равно 1/ 2 kT . Следовательно, мы установили,

что

влечет за собой

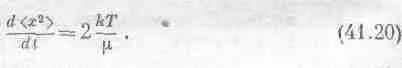

или

Это значит, что средний квадрат радиус-вектора частицы 2> к моменту t равен

2>=2kTt/m. (41.21)

Таким образом, мы и в самом деле можем выяснить, как далеко уйдут частицы! Сначала нужно изучить реакцию частицы на постоянную силу, выяснить скорость дрейфа частицы под действием известной силы (чтобы определить m), а тогда мы сможем узнать, далеко ли расползутся беспорядочно движущиеся частицы. Полученное нами уравнение имеет большую историческую ценность, потому что на нем основан один из первых способов определения постоянной k . Ведь в конце концов можно измерить величину m, и время, определить расстояние, на которое удалится частица, и получить средние значения. Почему так важно определить точное значение k? Потому что по закону PV = RT для моля можно измерить R , которое равно произведению числа атомов в моле на k . Моль когда-то определялся как столько-то граммов кислорода 16 (теперь для этой цели используют углерод), поэтому числа атомов в моле сначала не знали. Это, конечно, интересный и важный вопрос. Каковы размеры атомов? Много ли их? Таким образом, одно из самых ранних определений числа атомов свелось к определению того, далеко ли уйдут мельчайшие соринки, пока мы будем терпеливо разглядывать их в микроскоп в течение строго определенного времени. После этого можно было найти и постоянную Больцмана k , и число Авогадро N 0 , потому что R к этому времени было уже измерено.

Читать дальше