В помещении, где мы детектируем волны, обычно находятся и другие объекты, и электрическое поле тоже раскачивает в них электроны; они колеблются вверх и вниз и в свою очередь воздействуют на детектор. Поэтому для успешного эксперимента расстояние между источником волн и детектором не должно быть большим, чтобы снизить влияние волн, отраженных от стен и от нас самих. Таким образом, опыт может дать результаты, не вполне точно совпадающие с (28.6), но достаточные для грубой проверки нашего закона.

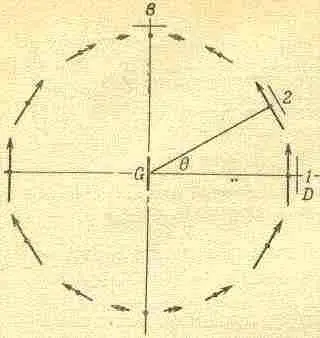

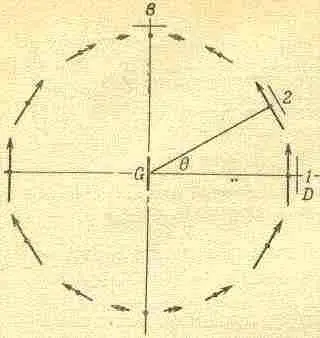

Включим теперь генератор и прислушаемся к звуковому сигналу. Когда детектор D находится в положении, параллельном генератору G в точке 1 (фиг. 28.2), мы услышим громкий сигнал (это характеризует большую величину поля). Ту же величину поля мы найдем и для любого азимутального угла q, получаемого вращением вокруг оси G, потому что в нашем опыте ни одно азимутальное направление не выделено.

Фиг. 28.2. Измерение электрического поля в точках окружности, центр которой совпадает с положением линейного осциллятора.

С другой стороны, когда детектор находится в точке 3 , поле оказывается равным нулю. Так и должно быть. Согласно нашей формуле, поле пропорционально ускорению заряда, спроектированному на плоскость, перпендикулярную лучу зрения. Когда детектор находится над генератором в точке 3, заряды движутся к детектору и обратно и, следовательно, поле не должно возникнуть. Итак, опыт подтверждает первое высказанное нами правило, что заряды, движущиеся в направлении D и обратно, никакого действия не оказывают. Во-вторых, из формулы следует, что поле перпендикулярно r и лежит в плоскости, построенной на векторах G и r ; поэтому, поместив D в положение 1 и повернув на 90°, мы сигнала не услышим. Это как раз и означает, что электрическое поле направлено по вертикали. Если D смещено на некоторый промежуточный угол, наиболее громкий сигнал получается при ориентации детектора, указанной на рисунке. Дело в том, что, хотя генератор G и расположен вертикально, создаваемое им поле не будет параллельно направлению самого генератора; эффект определяется составляющей ускорения, перпендикулярной лучу зрения. В положении 2 сигнал оказывается слабее, чем в положении 1 именно из-за эффекта проектирования.

§ 4. Интерференция

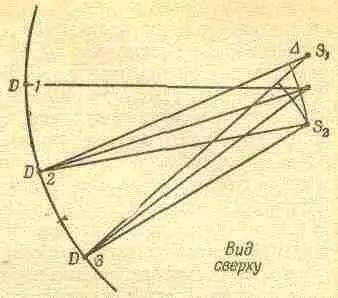

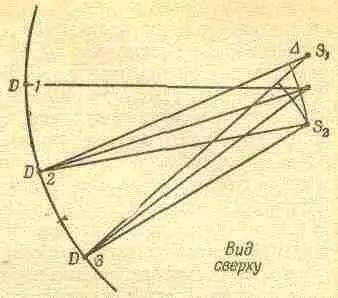

Возьмем теперь два источника, расположенных рядом, на расстоянии в несколько сантиметров один от другого (фиг. 28.3). Если оба источника присоединены к одному генератору и заряды в них движутся вверх и вниз одинаковым образом, то по принципу суперпозиции действия обоих источников складываются; электрическое поле равно сумме двух слагаемых и оказывается в два раза больше, чем в предыдущем случае.

Фиг. 28.3. Интерференция полей от двух источников.

Здесь появляется интересная возможность. Пусть заряды в S 1и S 2ускоряются вверх и вниз, но в S 2движение зарядов запаздывает и сдвинуто по фазе на 180°. Тогда в один и тот же момент времени поле, создаваемое S 1будет иметь одно направление, а поле, создаваемое S 2,— противоположное, и, следовательно, в точке 1 никакого эффекта не возникнет. Относительную фазу колебаний легко создать с помощью трубки, передающей сигнал в S 2. При изменении длины трубки меняется и время прохождения сигнала до S 2, а следовательно, меняется разность фаз колебаний. Подобрав нужную длину трубки, мы можем добиться такого положения, что сигнал исчезнет, несмотря на движение зарядов в источниках S 1и S 2! Излучение каждого источника в отдельности легко установить, выключая один из них; тогда действие второго обнаруживается сразу. Таким образом, если все сделать аккуратно, оба источника в совокупности могут дать нулевой эффект.

Теперь интересно убедиться, что сложение двух полей фактически есть векторное сложение. Мы только что рассмотрели случай движения зарядов вверх и вниз; обратимся теперь к примеру двух непараллельных движений. Прежде всего установим для S 1и S 2одинаковые фазы, т. е. пусть заряды движутся одинаково. Далее повернем S 1на угол 90°, как показано на фиг. 28.4. В точке 1 произойдет сложение двух полей, одного от горизонтального источника, а другого — от вертикального.

Читать дальше