Человек в любом, даже, казалось бы, в самом бессмысленном выражении пытается отыскать смысл

Данный случай — исключительный и даже не вполне точно отвечающий данным параметрам явления. Но очень показательный и убедительный. В нашем ежедневном речевом общении мы постоянно пользуемся этой компрессивно-аллегровой манерой, и это безусловно интересный факт лингвистики речи”.

В самом общем случае можно сказать, что живой язык стремится свести к минимуму усилия акта коммуникации: пишем четыре, а говорим “четые”, пишем “пожалуйста”, а говорим “пожалста”. Этот принцип реализуется не только в речи, но и при чтении — это необходимо знать и уметь использовать при быстром чтении.

ДЕНОТАТ - ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ

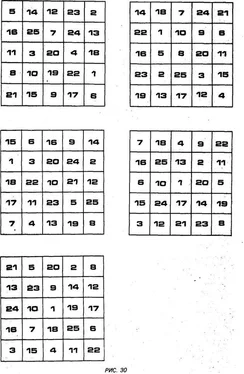

О чем говорят разобранные примеры? Они свидетельствуют о том, что осмысление текста — это сложный процесс. Вместе с тем он подчиняется определенным законам, обусловленным феноменальными особенностями работы человеческого мозга. Как же использовать эти законы для нашей задачи: научиться при быстром чтении глубоко и полно понимать текст? Чтобы найти пути решения этой проблемы, необходимо вначале решить вопрос о том, что следует понимать в читаемом тексте? Очевидно, некоторым читателям сам вопрос может показаться бессмысленным: ясно — все, что содержится в нем. И вот здесь нас ожидает интересное открытие: текст весь, целиком читать не надо. Чтобы понять его, достаточно прочесть только некоторую его часть, которую можно условно назвать “золотым ядром” содержания.

Это именно те 25% содержания текста, которые остаются после исключения избыточности.

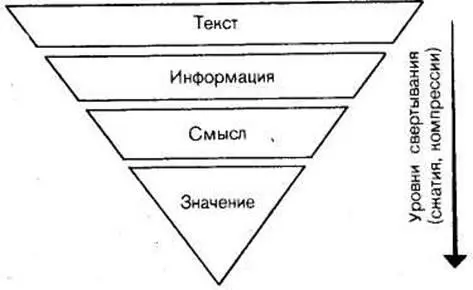

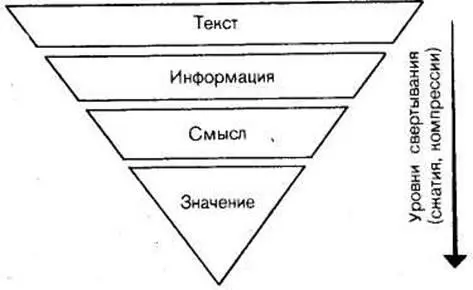

Что же представляет собой “ядро”? Чтобы понять это, рассмотрим основные семантические принципы построения текста. Как установила современная лингвистика, тексты обладают единством внутренней логической организации. Они строятся по единым логическим правилам связности изложения. Кроме того, как мы уже знаем, избыточность текстов весьма велика и доходит до 75% . Очевидно, “золотое ядро”, о котором мы говорим, и несет основную смысловую нагрузку. А если это так, то целевой процесс преобразования текста на сжатие при чтении можно условно считать выделением и формированием этого “ядра”. На рис. 8 приведена блок-схема последовательности выполнения этой операции. Текст содержит определенную информацию, которую читатель в нем видит. Таким образом, первый шаг на пути преобразования текста — выделение интересующей информации. Здесь под информацией мы понимаем то, что данный текст передает конкретному читателю.

РИС. 8

Будем исходить при описании дальнейших преобразований из семантической теории информации, разработанной советским математиком и лингвистом Ю. А. Шрейдером. Согласно этой теории, читатель, изучай информацию, сравнивает ее с тем объемом знаний (тезаурусом), которым он располагает в данный момент. В результате такого сравнения читатель дает оценку поступающей информации. Это означает, что если вначале читатель не понял текста, то текст не несет для него никакой информации, Если затем, спустя даже длительное время, получив новые знания, читатель вторично обращается к этому же тексту, то на этот раз он уже извлекает из него нужную информацию. Что же происходит с ней дальше? В результате изучения текста читатель выделяет смысл, который преобразуется затем в значение. Здесь мы ввели два новых термина и, прежде чем разбирать сущность происходящего далее процесса, необходимо дать им объяснение. Что же такое смысл и значение? Впервые изучение понятий “смысл” и “значение” предпринял известный немецкий математик и логик Готлоб Фреге.

В 1892 г. вышла его работа “О смысле и значении”, которая до настоящего времени не потеряла своей актуальности и по-прежнему популярна среди математиков, лингвистов и логиков.

Г. Фреге определяет смысл как содержание языкового выражения, т. е. это мысль, содержащаяся в словах. Значением языкового выражения является тот сущностный предмет, который словесно зафиксирован в сознании человека. Например, значением слова “Луна” по существу является определенное небесное тело или естественный спутник Земли, вращающийся вокруг нее и видимый нами каждую ночь.

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)