Если линия передачи однородна и геометрия сечения в любой ее точке не меняется на всем протяжении, частотные и энергетические характеристики исходного сигнала при прохождении через линию остаются неизменны. Энергия сигнала почти полностью переходит из источника в приемник. Из-за потерь в диэлектрике возможно лишь некоторое снижение амплитуды сигнала, зависимое от длины линии. При этом сигнал не теряет первоначальных и не приобретает новых характеристик, что и является идеальной картиной сохранения его целостности.

Если линия передачи неоднородна, часть энергии сигнала, отраженная от неоднородности, может наложиться на падающую (от источника) волну, что приведет к формированию колебательного процесса с частотой собственного резонанса, определяемой длиной сегмента, расположенного между двумя соседними неоднородностями. В результате возникнут потери на излучение, поскольку порция энергии будет излучаться участком линии передачи как антенной.

Кроме потерь в диэлектрике и скин слое сигнального проводника, потерь на излучение в сегментах линии передачи, причиной искажения его формы и нарушения его целостности могут быть воздействия внешних помех, наводок от соседних линий и неправильная организация системы электропитания, которая может стать причиной повышенных шумов и увеличения суммарного джиттера.

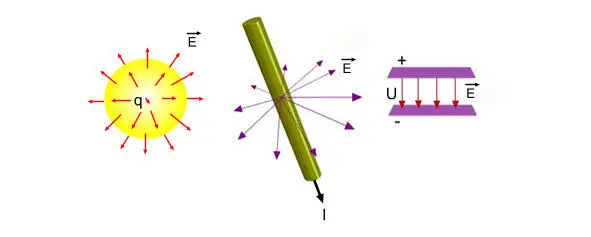

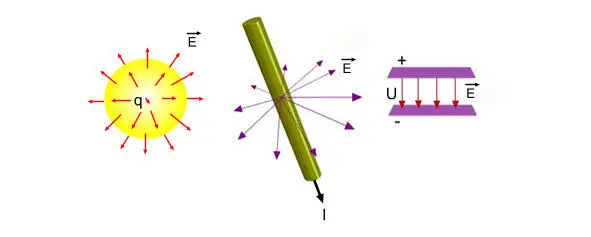

Вокруг неподвижного электрического заряда создается неподвижное электрическое или электростатическое поле. Если попытаться изобразить электрическое поле заряженного шара, будет нечто, похожее на колючего морского ежа. Острия стрелок будут направлены от шара, что будет показывать, что в шаре сосредоточен электрический заряд и его потенциал выше потенциала окружающего пространства. Если заряд отрицательный, то стрелки из окружающего пространства условно можно изобразить остриями, входящими внутрь изображенного шара. Электрическое поле, как и электрический ток, всегда распространяется в сторону наименьшего потенциала или в сторону меньшей напряженности поля.

Рис. 1 Электрическое поле вокруг заряженного шара, проводника с током и между обкладками заряженного конденсатора

Емкостная связь, показанная на рисунке, является одной из важнейших иллюстраций взаимодействия между соседними линиями передачи через электрическое поле.

Энергию электрического поля характеризуют векторы напряженности E. Их число или «плотность» на единицу площади или объема определяют амплитуду напряженности, а направление показывает «рельеф» электрического поля.

Вокруг проводника с электрическим током возникает магнитное поле, которое можно представить в виде окружностей силовых линий. Направление «вращения» силовых линий магнитного поля определяется по правилу «правой руки».

Если изобразить руку, которая обхватила провод, и представить, что большой палец показывает направление тока, другие пальцы покажут направление «закручивания» силовых линий.

Рис. 2 Правило правой руки для определения направления силовых линий магнитного поля

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции B, направленный по касательной к силовым линиям магнитного поля или вектор напряженности магнитного поля H, направление которого в вакууме совпадает с направлением вектора B.

Набор одинаково направленных векторов магнитной индукции, распределенный по некоторой области пространства, называется магнитным потоком Ф. Магнитные потоки различных полей могут взаимодействовать между собой в соответствии с их направлением.

Индуктивная связь является второй из важнейших иллюстраций взаимодействия между соседними линиями передачи через магнитное поле.

Как и линии напряженности электрического поля, линии напряженности магнитного поля, их число на единицу объема, показывают величину и рельеф магнитного поля.

Если нарисовать векторы магнитной индукции по касательной к силовым линиям магнитного поля в центре витка с током, все они будут совпадать по направлению и суммарная величина магнитного потока, созданного такими векторами, будет равна сумме величин всех векторов в данной точке пространства. То есть, концентрация векторов и магнитный поток в центре витка с током будет иметь максимальное значение.

Читать дальше