Румянцев. Никита Константинов Добрынин. С. 257–258.

РИБ Т. 39. Стб. 949–950.

Там же. Стб. 947–948.

Возможно, но совершенно не обязательно, чтобы Максим, один из владельцев лестовки, был сыном дьякона Федора.

Материалы. V. С. 250–252; Житие протопопа Аввакума. М., 1935. С. 368–370. Эта записка вошла во 2-й том академического издания, см.: РИБ. Т. 39. С. LXXVI. П. С. Смирнов (Смирнов. Внутренние вопросы. С. LX–LXI) полагает, что нет причины сомневаться в подлинности этой записки.

Поэтому экземпляры, которыми мы пользуемся, – анонимны.

См. выше, гл. XIII, разд. II.

АИ I V. С. 536. № 248 (1674 г.)

О пустозерских казнях не упоминается: очевидно, о них в Москве к 23 июня еще не было известно, по крайней мере частным лицам.

Главным источником для описания событий июня – июля 1682 года является сообщение Саввы Романова, напечатанное дважды (оба раза без особой тщательности): Кожанчиков . Три челобитные. С. 72–143; Тихонравов. Летописи русской литературы. Ч. V. Разд. II. С. 111–148. Румянцев ( Румянцев . Никита Константинов Добрынин. С. 256–328) дает документально обоснованное, критическое, разумное, обстоятельное и относительно объективное повествование.

Евфросин . Отразительное писание. С. 19.

Бонч-Бруевич . Материалы. I. С. 225.

Сводный старообрядческий синодик. С. 21.

Дружинин . Раскол на Дону. С. 240.

Верюжский . С. 76. Профессор Е. Ляцкий, путешествуя по Северу России незадолго до 1914 г., услышал и записал в Пустозерске песню об Аввакуме (устное сообщение сделанное Е. А. Ляцким в 1934 году). Вряд ли она была сочинена позднее, чем в конце XVII века.

Материалы. VIII. С. 242, 260, 337.

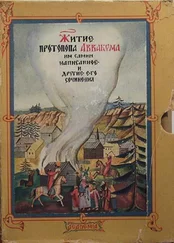

Такого типа изображение еще недавно хранилось в библиотеке единоверческого Никольского монастыря и в настоящее время находится в подвалах московского Исторического музея; оно воспроизведено в натуральную величину в «Изборнике народной газеты» (1906. Сентябрь. № 8. С. 37), затем имеется уменьшенная фотографическая копия, сделанная Ягодичем и помещенная против титульного листа его немецкого перевода Жития (рис. 1). Частично это изображение воспроизведено Субботиным (Материалы. V). Анисимов видит тут произведение ремесленников конца XVIII века (Ягодин. С. 227). [В настоящее время икона, о которой идет речь, хранится в Отделе древнерусской живописи ГИМ, инв. 54727 ИVIII 4419. Опубл.: Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни: Каталог выставки. М., 1994. С. 35, № 6. – Прим. ред.]

Коллекционер А. Е. Бурцев (Бурцев. Полное собрание библиографических трудов. Т. IX: Материалы по истории раскола) описывает подобное изображение. [Речь идет не об иконе, а о настенном рисованном лубке «Описание лицевое Жития протопопа Аввакума» начала XIX в., находившемся в собрании А. Е. Бурцева. Его воспроизведение и анализ см.: ИткинаЕ.И. Рисованные настенные картинки на тему житий протопопа Аввакума и боярыни Морозовой // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 1999. [Вып. 2]. С. 419–427. – Прим. ред.]

Таковы были изображения, которые подверглись преследованию в 1724 г. (см. ниже).

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. I. Стб. 769.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. I V. С. 257. № 1398; V. С. 226. № 1689 (20 ноября 1725 г.). Указ 1716 г. признал за «раскольниками» те же права, какими обладали другие граждане городов и деревень, при условии, что они заявят о себе, дабы платить двойную подушную подать. Но распространение своего учения им было запрещено; затем из года в год в этот указ о веротерпимости вносились еще многочисленные ограничения.

Об этом изгнании: Востоков . Пребывание ссыльных князей В. В. и А. В. Голицыных в Мезени // Исторический вестник. 1886. Т. 25. № 8. С. 387–398.

Н. Дружин // Московская церковная старина. IV; Русский вестник. 1879. Декабрь. С. 767. Шаболовка была заселена лишь во второй половине XVII века. В 1698 году там насчитывалось всего около двадцати дворов (в 1756 году – 32).

Все сведения, имеющиеся об Анастасии и Иване, проистекают из допросов последнего (РГАДА. Государственный архив. Разряд VII. № 68, за подписью Ивана. Изложение см.: Есипов . I. С. 117–127). О других детях Аввакума история не сохранила следов. Возможно, что они остались в Окладниковой слободе, где в 1677 г. у Афанасия был дом (РГАДА. Писцовые книги. № 15 055. Л. 191). Жмаев нашел в Пустозерске некую вдову Безумову, а я видел в Григорове семью Темных, утверждавших, что они происходят от протопопа, но в этих преданиях нет ничего более или менее достоверного.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу