Прегнантный (франц. pregnant) - богатый, содержательный.

По-видимому, имеется в виду пословица «терпенье и труд все перетрут»

Здесь можно видеть внутреннюю полемику с Н.К. Никольским (см.: Никольский Н.К. О древнерусском христианстве // Русская мысль, 1913, кн. 4, 2-я паг., с. 1-23).

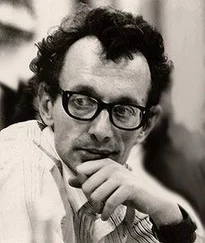

Об автобиографической подоплеке этих наблюдений свидетельствует дневниковая запись Федотова от 3 июля 1935 г.: «Сегодня кончил корректуру „Духовных стихов”. У народа тот же Христос, которого я знал в детстве. Я не выдумал Его. Он дан мне всей православной средой, в которой я жил (не матерью): иконой, лубочными картинками Страшного Суда, литургикой, сыростью и холодом воронежских церквей (страшный Онуфрий). Из Евангелия доходило только то, что шло в согласии с этим церковным миром (Страшный Суд, горе всем) » (приведено во вступительной статье Е. Федотовой в кн.: Фед. ЛР, с. I-II).

См. об этом статью Федотова «Эсхатология и культура» (1938). Ср.: «Русская религиозность всегда отличалась особой эсхатологической напряженностью — как в народной стихии, так и в новой православной мысли. Богословие и философия Вл. Соловьева, Н. Федорова, Н.А. Бердяева и о. Булгакова эсхатологичны — хотя и в разном смысле... Нельзя отрицать, что греческая мысль и благочестие рано отвлекли христианство от эсхатологических путей Израиля. Великая эсхатология подменялась малой: судьбой личной души. В аскетике и мистике проблема личного спасения получила свой эсхатологический фокус в факте смерти и в вере в бессмертие. Настоящая жизнь начинается за порогом гроба. История теряет всякий интерес для мистика. Для него и конец истории — Страшный Суд — мыслится лишь как окончательное завершение личной судьбы: в спасении или погибели. Практически он может забывать о нем, ибо его личный суд, его спасение определяются его жизнью и, особенно, его смертью... Теперь уже ясно, какие две концепции эсхатологии и культуры отвергаются христианским опытом Откровения и истории. Первая концепция — бесконечного, никогда не завершенного прогресса, которой жила секуляризованная Европа двух последних столетий. Вторая концепция — насильственной, внечеловеческой и внекультурной эсхатологии, — которой жило первохристианство и народная русская религиозность» (Фед. НГ, с. 319, 321, 322).

Проблема религиозного отношения к смерти рассматривается Федотовым в статье «О смерти, культуре и „Числах”» (1930—1931) (ЛР, с. 324—326).

Об этих апокрифах см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987, с. 59—61, 463—465.

Откровение Мефодия Патарского — переводное византийское сочинение (IV или VII в.), приписываемое в средневековой рукописной традиции епископу г. Патар в Малой Азии (жил в III—IV вв.). Федотов имеет в виду следующий фрагмент так называемой интерполированной редакции Откровения Мефодия Патарского (рукопись XVI—XVII вв.): «...якоже нецыи глаголют, яко от Ильины крови загорится земля, не есть такс, но аггел Господень повелением Божиим снесет с небесе и зажжет землю...» ( Истрин В. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. М., 1987. Тексты, с. 130).

См.: 2 Пет. 3, 7—13; 2 Фес. 1, 8; Отк. 21, 1. Ср.: Ис. 65, 17; 66, 22.

1 ноября по ст. ст. церковь празднует память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, а 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Источник цитаты у Федотова указан неверно. Обнаружить его нам не удалось.

По объяснению Бессонова, неподсудливая означает «непосульная, неподкупная» (Бес. КП, II, 5, с. 222).

К этой мысли блаженного Августина (354—430) Федотов обращался также в статьях «Эсхатология и культура» (1938) и «Христианская трагедия» (1950) (см.: Фед. ИГ, с. 229—230, 330). Ср. в статье «Христианская трагедия»: «Если правда торжествует всегда, хотя, быть может, не на этом свете, где тут место трагедии? „Праведный радуется справедливости”, — говорил бл. Августин, а за ним повторял Фома Аквинский. Правда, в этой предустановленной гармонии есть одно уязвимое место — гибель грешников, и притом вечная гибель... Но в богословских системах, где любовь Божия отступила на задний план перед правосудием и всемогуществом, легко забывают о жертвах мировой гармонии. Какова теология, таково и благочестие... Но даже и Данте, лишь слегка затронутый францисканской духовностью, в основе чужд трагического мироощущения. Он, способный презрительно оттолкнуть ногой осужденного, цепляющегося за него из своей огненной реки, не чувствует сострадания к низким обитателям своего ада. Лишь при встрече с Паоло и Франческой и в немногих других местах, где светский кодекс морали слишком резко сталкивается с церковным, сострадание проникает сквозь кольчугу теологического разума и систематика возмездия окрашивается трагически» (Фед. НГ, с. 229—230).

Читать дальше