В указанном Федотовым тексте такого стиха нет; выявить источник цитаты не удалось.

Наблюдения Федотова об особом почитании св. Николая на Руси подтверждаются современным исследователем (см.: Успенский Б.А. Филологические разыскания..., с. 7, 10, 13 и др.).

В источнике:

... Он веровал во святителя Миколу,Во святителя Миколу чудотворца.

В источнике: «… Не стал веровать в святителя Миколу... ».

Источник текста: Бес. КП, I , 3, с. 762-763, № 194.

В 1087 г. мощи св. Николая были перевезены в г. Бари («Бар-град») в Южной Италии. Это событие отмечается церковью 9 мая по ст.ст.

В источнике: «...Козьмы-Демьяна Бестребрника» (Бес. КП, II, 6, с. 142). Вероятно, опечатка вместо «бессребрника». О Кузьме-Демьяне в народных верованиях см.: Гiппiус В. Коваль Кузьма-Дем'ян у фольклорi // Етнографiчний вiсник. Киïв, 1929, кн. 8, с. 1-51; Петров В. Кузьма-Дем'ян в украïнському фольклорi // Там же, кн. 9, с. 197-238.

Более подробно эти идеи изложены Федотовым в статье «Мать-земля. К религиозной космологии русского народа» (1935): «При первом знакомстве с русской религиозной мыслью или поэзией космическая окрашенность русской религиозности прежде всего поражает исследователя-иностранца. Известно то исключительное место, которое занимает почитание Богородицы в жизни православного народа. Но еще Достоевский в „Бесах” провозгласил родство религии Богоматери с религией „матери-земли", как земля, то есть природа, неизменно именуется в народной поэзии:

Богородица — мать земля сырая.

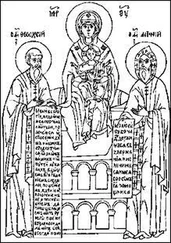

В современных богословских системах (Соловьев, Флоренский, Булгаков) учение о Софии с ее божественно-тварным, небесно-земным ликом является центральным.

И хотя учение о Софии складывалось в зависимости от западных христианско-теософических систем, но сродство современного богословия с русской народной религиозностью несомненно. Если называть софийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религиозность должна быть названа софийной» (Фед. ТР, с. 220).

Наблюдения Федотова о софийном характере религиозности русского народа сочувственно пересказывает Н.О. Лосский в книге: Характер русского народа. М., 1990, кн. 2, с. 22. О символике Софии Премудрости Божией см.: Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской// Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972, с. 25—49; Афанасьев А. София Премудрость Божия в христианской иконографии // Журнал Московской патриархии, 1982, № 8, с. 72—79; Мейендорф И.Ф. Тема «Премудрости» в восточноевропейской средневековой культуре и ее наследие // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988, с. 244—252.

«Из церковно-исторических преданий христианства известно, что Св. Климент, папа Римский, муж еще времен апостольских, сослан был на заточение из языческого мира в нынешний наш Крым и там впоследствии восприял мученическую смерть, утопленный в море, близ древнего греческого города Херсонеса; затем по восторжествовании христианства — утвердилось в христианском мире повсюдное верование, что ежегодно, в день памяти св. мученика, море в Херсонесе отступало от берега и во глубине его обнажалась чудесно возникшая церковь... Все современные предания единогласно рассказывают, что Св. Константин, или Кирилл (один из братьев первопросветителей славянских), был в Крыму — в Херсонесе — для просвещения евангельскою проповедью господствовавших там в то время хазар и что в награду его богоугодных заслуг дано было ему видеть пред собою повторение... чуда, до тех пор уже прекратившегося, и даже взять из глубины морской святые мощи древнего угодника Божьего, которые часто носил он потом с собою во время апостольского своего действования у славян. Вследствие этого и память Св. Климента у христианских славян сделалась народною; для русских — впоследствии — это подтвердилось еще известным событием при равноапостольном Владимире, который после крещения своего в Херсонесе взял оттуда мощи Св. Климента и ученика его Фива и положил в Киеве в Десятинной церкви Св. Богородицы» ( Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887, с. 123—124).

Дедикация (лат. dedicatio) — посвящение.

Читать дальше