См. статью Федотова «Трагедия интеллигенции» (1926) ( Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции// О России и русской философской культуре. М., 1990, с. 403—443).

Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III в. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персидских и христианских мифов и ритуалов. Названо по имени основателя — полулегендарного Мани (ок. 216 — ок. 277). В отличие от христианства манихейство учило, что зло столь же самостоятельное начало, как и добро, царство тьмы как равное противостоит царству света, причем зло связано с материей, тьмой и дьяволом, а добро — с духом, светом и Богом. Манихейское учение о дуализме добра и зла развивали средневековые еретические движения: павликиане, богомилы, катары.

Богомильство — еретическое движение, зародившееся в начале X в. на Балканах. Название связывают с именем попа Богомила — предполагаемого основателя движения. В основе учения богомилов лежит представление о двойственности мира и постоянной борьбе добра и зла, земной мир и тело человека считались созданиями дьявола, а небесный мир и душа человека — проявлениями доброго начала. Богомилами и другими европейскими еретическими движениями была создана обширная апокрифическая литература, влияние которой обнаруживается в русских апокрифах и духовных стихах.

В работе 1883 г. А.Н. Веселовский писал: «Я по-прежнему не сомневаюсь в сильном влиянии богомильской проповеди и богомильской фантазии на религиозное и, более того, поэтическое миросозерцание тех народных слоев, которые так или иначе тронуло движение сектантства; но я выразился бы теперь менее категорично относительно определенных следов этого влияния, чем делал это прежде...» ( Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха, вып. 4. СПб, 1883, ч. 6—10, с. 4 (Сб. ОРЯС, т. 32, № 4).

Точное название сборника, подготовленного П.А. Бессоновым, — «Калеки перехожие», но традиционно оно передается, как и у Федотова, «Калики перехожие».

Паремия (греч. παροιμία «изречение, притча») — читаемый в храме во время богослужения отрывок из Ветхого Завета.

Сыропустная неделя — первая неделя Великого поста, когда не полагается употреблять в пищу не только мясо, но и молоко и молочные продукты. Стихира и икос (греч.) — виды богослужебных песнопений (стихиры посвящаются празднику, а икос — подвигу святого или празднуемому событию).

Федотов не вполне точен. Наиболее ранний текст покаянного стиха «Плач Адама» был внесен кирилло-белозерским писцом Ефросином в один из его сборников около 1470 г. (Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1980, т. 35, с. 136); данный сборник был описан уже в 1859 г. О «Плаче Адама» см.: Савельева О.А. Структурные особенности Краткой и Пространной редакций «Плача Адама» // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Не., 1984, с. 152—165; она же. «Плач Адама». Круг источников и литературная семья памятника // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Нс., 1985, с. 164—182.

Псальмы (польск. psalm, от греч. ψαλμός — хвалебная песнь, псалом) — бытовые духовные песни, получившие распространение в России, на Украине и в Белоруссии с середины XVII в.

См.: Пономарев А.И. Славяно-русский Пролог. Часть 1-я, содержащая проложные чтения на сентябрь-декабрь // Памятники древнерусской церковно-учительнои литературы. СПб., 1896, вып. 2, с. LIII—LXVI; Батюшков Ф. Спор души с телом в памятниках средневековой архитектуры. Опыт историко-сравнительного исследования. СПб., 1891, с. 1891, с. 118—125, 225—256. См. также современную работу: Белоусов А.Ф. Из наблюдений над русским духовным стихом. 1. «Два брата Лазаря» // Quinquagenario. Сборник статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1972 с. 50—66.

Этому духовному стиху посвящены статьи: Ржига В. Стих о нищей братии // ИОРЯС АН ССР, 1926, т. 31, с. 177—188; Седельников А. Литературно-фольклорные этюды // Slavia, 1927, № 1, с. 71—79.

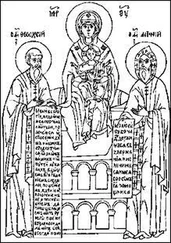

В книге Федотова встречаются оба варианта прозвания св. Феодора, известные в духовных стихах: Тирон (т.е. новобранец) и Тирянин (т.е. Жилец г. Тира, ныне Сур в Ливане).

Известен ряд литературных памятников, посвященных гибели сыновей Владимира I Святославича Бориса и Глеба в 1015 г., в частности так называемое анонимное Сказания о Борисе и Глебе и «Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба», написанное монахом Киево-Печерского монастыря, летописцем и агиографом Нестором. На раннем этапе изучения Сказания о Борисе и Глебе предполагалось, что его автором был монах Киево-Печерского монастыря Иаков (XI в.), однако позднее эта гипотеза была отвергнута (Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987, с. 191, 401).

Читать дальше