«Эпистолия о неделе» — апокрифический текст, излагающий наставления о праздновании воскресного дня. Эти наставления содержаться якобы в послании самого Господа, которое упало с неба в Риме или в Иерусалиме. Славянские тексты «Эпистолии» восходят к разным греческим редакциям апокрифа, возникшего не позднее VI в. Эпистолия о неделе была популярна на Руси уже в XVI в.

Аполог ( от греч. άπόλογος — рассказ, притча) — краткое произведение иносказательно-нравоучительного характера.

Имеется в виду так называемое Слово о втором пришествии Христове, о Страшном суде и будущей муке Палладия Мниха. Опубликовано по рукописи XVII в. в кн.: Франко I. Апокрiфи i лεгенди з украïнських рукописiв. Львiв, 1906, т. 4, с. 371—387.

Проложной — прилагательное от пролог (сборник кратких житий, поучений, назидательных повестей, размещенных в порядке церковного календаря).

Катехизис (греч.) - краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. О влиянии храмового культа на народное православие см.: Новгородцев П . Существо русского православного сознания // Православие и культура. Сборник религиозно-философских статей. Берлин, 1923, с. 7-23.

Ср.; «...А мы проповедуем Христа распятого... » (1 Кор. 1, 23).

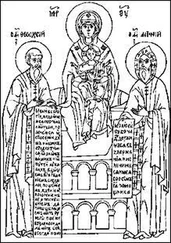

В духовном стихе о Егории его матерью названа София Премудрая, что обусловлено, по-видимому, традиционной соотнесенностью храмов св. Георгия и св. Софии ( Кирпичников А. Св. Георгий и Егории Храбрый. Исследование литературной истории христианской легенды. СПб., 1879, с. 171-172). Федотов имеет в виду, что сближение имен Богородицы и Софии в приведенном фрагменте духовного стиха о Егории может обусловливаться также древними символическими связями образов Богородицы и Премудрости Божией, называемой в православной традиции греческим словом София. Акцентирование этой связи характерно для софиологии русских религиозных мыслителей конца XIX - первой трети XX в. О богословской проблематике софиологии см.: Питирим, епископ. Основные проблемы современного богословского исследования в их развитии с конца XIX века //Богословские труды. М., 1970, сб. 5, с. 221-223.

Ссылка неверна; выявить источник цитаты не удалось.

В данном контексте «стихи агиологические» - это духовные стихи, содержащие рассказ о житии того или иного святого православной церкви. С точки зрения современного словоупотребления точнее было бы сказать «стихи агиографические».

Духовный стих «О 12-ти пятницах» построен как поучение св. Климента, папы Римского (см. коммент. 104). В нем перечисляются 12 наиболее чтимых пятниц в году, причем к каждой из них приурочено какое-либо событие священной истории. Помимо устных версий духовного стиха широко бытовали также прозаические списки Сказания о 12-ти пятницах, известные уже в рукописях XV-XVI вв. См. подробнее: Веселовский А.II. Опыты по истории развития христианской легенды // ЖМНП, 1876, № 6, с. 326-367. Литературу вопроса см. в статье: Толстая С.М. Трагови старе српске и старе руске апокрифне традициjе у фолклору Полесjа // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд; Нови Сад; Приштина; ТршиЋ, 1984, с. 237-247.

«Двунадесятыми» называются 12 наиболее значительных православных праздников: Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица, Преображение, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста, Введение во Храм Богородицы, Успение Богородицы. Замечание в скобках следует понимать в том смысле, что пятницы, о которых идет речь в Сказании о 12-ти пятницах, могут быть связаны не только с «двунадесятыми» праздниками.

Новейшая литература об этом апокрифе указана в кн. Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI - первая половина XIV в. Л., 1987, с. 463-465.

Саваоф - одно из имен Бога в иудаизме и христианстве, «означало Бога воинств (небесных сил - ангелов) или Царя славы, проявившейся во всем творении» ( Малиновский Н. Православное догматическое богословие. 2-е изд. Сергиев Посад, 1910, т. 1, с. 277). Евр. seba’ot, множ. Число от sab’a, «воинство», «сонм», в Ветхом Завете встречается в сочетании «Господь воинств», что передается по-гречески как «пантократор», «вседержитель». См. также наст. изд., с. 33.

Ср.: Федотов Г.П. О Св. Духе в природе и культуре // Фед. РЕ, с. 215-230 (см. перепечатку этой статьи: Вопросы литературы, 1990, № 2).

Читать дальше