Из окна этого кабинета был хорошо виден Большой дом.

Как я теперь понимаю, этот чиновник, как всякий чекист, более известный по незапоминаемому имени-отчеству, чем по фамилии, был здравым и не смущенным идеологией человеком.

«Я тебя понял, – сказал он мне, – но и ты меня пойми: предоставить тебе сейчас квартиру я не смогу.

Заявление я, конечно, приму, но тебе придется ждать очереди. Да и дом когда еще достроят… а тут прямо завтра. Квартира хоть и коммунальная, зато на Невском проспекте – и две очень красивых комнаты в старинном доме, высокие потолки. Тебе может так понравиться, что ты и не захочешь ни в какое Купчино, куда наш старый комсомольский поэт Семен Бытовой как раз и переселяется».

Надувшись на предпочтение Бытового Битову, я все же решил взглянуть на дом – Невский проспект как-никак! Гоголь, Пушкин… Подойдя к дому 110, я расхохотался: прямо около арки двора стояла та телефонная будка, в которой ночью я пытался поселиться! «Навеселе, на дивном веселе, я находился в ночь под понедельник…» – опять же напротив Горбовского. Погляжу и к нему загляну: как он там? Опять же повод.

Флигель мой стоял в глубине двора, поперек, и был он построен за век до меня, чуть ли не при жизни Пушкина.

В квартире жило четыре семьи. В конце коридора помещался гнилой сортир, а из барской комнаты Семена Бытового были видны старые вязы плюс тополь и прилепившийся гнездышком к брандмауэру очаровательный домик с деревянной галереей, нечто тифлисское или даже голландское. Под галереей, как скульптура, ржавело авто двадцатых годов. «Последний частный дом на Невском проспекте», – с гордостью пояснил мне Бытовой. «Частный? – удивился я. – Значит, его можно перекупить…» – «Что вы! – возмутился Бытовой. – Борода никогда его не продаст». Борода оказался не меньшей достопримечательностью двора, чем его дом и авто.

Что ж, и чекист, и мама оказались правы. Комнаты мне понравились, мы переехали и через год разошлись.

Даже Семен Бытовой оказался прав: Борода не продал мне домик.

Нет, бывает все-таки польза от текста, пусть даже смехотворного… память! Когда все было не так и все еще были живы.

День рождения

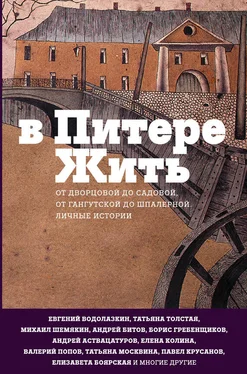

(27 мая 1972 года, Невский проспект, 110)

Оставим этот разговор

Нетелефонный. Трубку бросим.

В стекле остыл пустынный двор:

Вроде весна. И будто осень.

Стоп-кадр: холодное окно,

Ко лбу прижатое в обиде…

Кто смотрит на мое кино?

А впрочем, поживем – увидим.

Вот радость моего окна:

Закрыв помойку и сараи,

Глухая видится стена,

И тополь мой не умирает.

Печальней дела не сыскать:

Весну простаивая голым,

Лист календарный выпускать,

Вчерашний утоляя голод.

У молодых – старее лист.

И чуждый образ я усвою:

Что дряхлый тополь шелестит

Совсем младенческой листвою;

Что сколько весен, столько зим…

Я мысль Природы понимаю:

Что коль не умер – невредим.

Я и не знал, что это знаю.

Вот стая вшивых голубей,

Тюремно в ряд ссутулив плечи,

Ждет ежедневных отрубей

(Сужается пространство речи!) —

И крошки из окна летят!

Воспалены на ветке птицы:

Трехцветный выводок котят

В законных крошках их резвится.

Вот – проморгали утопить —

И в них кошачьей жизни вдвое:

Проблема «быть или не быть»

Разрешена самой собою.

Их бесполезность – нам простят.

Им можно жить, про них забыли…

И неутопленных котят

Подобье есть в автомобиле:

Прямоугольно и учтиво,

Как господин в глухом пальто,

Среди дворовой перспективы

Стоит старинное авто.

Ему задуман капремонт:

Хозяин в ясную погоду

Не прочь надеть комбинезон…

В решимости – проходят годы!

Устроился в родном аду!

Ловлю прекрасные мгновенья…

В какую ж ж… попаду

Я со своим проникновеньем?!

Котятам сразу жизнь известна,

Авто не едет никуда,

Соседу столь же интересно

Не пожинать плодов труда…

И мне – скорей простят небрежность,

Чем добросовестность письма;

Максимализм (души прилежность)

Есть ограниченность ума

И – помраченье. Почернели

На листьях ветви. Лопнул свет.

Погасла тьма. И по панели

Пронесся мусор. И – привет!

В безветрии – молчанья свист,

Вот распахнулась клетка в клетке,

И птицы вырвались, как хлыст,

Оставив пустоту на ветке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу