Мне доставляет наслаждение вспоминать, как Слепакова все умела – одинаково легко справляясь с литературными задачами любой сложности и с бытовыми вызовами любой противности. Она за три минуты писала на заданную тему классический сонет на две рифмы – и того же требовала от учеников (я и сейчас это умею); переводила с английского и французского, читала по-итальянски и по-испански (ничего не понимала только по-немецки и не любила его). Она помнила наизусть тысячи строк Некрасова и Блока – вообще не припомню человека, который бы так любил Блока и так много думал бы над ним; Михайлов, Минаев, Курочкин, Шумахер, Агнивцев – весь этот прекрасный второй ряд русской поэзии был у нее любимым источником цитат на разные случаи. «Нонна – ослепительно богатый человек, может сесть к столу и написать шедевр», – говорил про нее Александр Зорин, один из немногих истинных друзей, спутник ее поездок в Юрмалу. И при этом богатстве ее поэтического дара и памяти, при универсальности ее литературных умений Слепакова легко и с удовольствием делала все, что традиционно отвращает людей утонченных и книжных: она любила и умела готовить, и все это изобретательно, а не рутинно; рябиновое варенье, соленые грузди, собираемые на Карташевской даче, изумительные черноплодные наливки, вишневые настойки, запеченный сом, сливочный помидорный суп, купаты, – да из обычных кулинарных котлет, поджаренных на гусином жире, она делала чудо. «Ну почему бы не любить мне быт моих времен? Люблю я то, что есть у всех и что доступно всем», – это не пустая декларация. Гостей она тут же вовлекала в процесс готовки, уборки, закупок – никто у нее не скучал и не бездельничал. На моей свадьбе, весьма многолюдной – человек тридцать, – она умудрилась изготовить сациви из кедровых орехов. Я не встречал человека более выносливого и физически мощного: если надо было за две недели перевести сложную английскую сказочную повесть – она справлялась. Если нужно было выручить старого литератора – в любую погоду отправлялась на другой конец города, везла продукты, готовила обед, развлекала разговорами. В Карташевке вовлекла всех местных детей в постановку собственной пьесы, и все шили костюмы и готовили антураж, и все были счастливы. Когда она описывала в любимом жанре «советского символизма» советскую комсомолку, она же «Страна», – «Ее керосинка чадила. Под мышками блуза горела. Она и себя не щадила, не только других не жалела», – в этом была линия внутренняя, автобиографическая, она знала в себе эту советскую закваску и не только не тяготилась, а гордилась ею. Уметь надо всё. И при этом, как Елагин остров, она в жизни была – и считала себя – одинокой. Она и была одинока. И учила меня сознавать себя островом, а не полуостровом. Елагин остров потому и может уцелеть среди постсоветского распада, что расположен как бы на отшибе; возможно, на нем и впрямь укроются последние.

3.

Как всякий неуроженец города, я связан с ним не столько биографически или географически, сколько литературно: для меня Петербург – это служба в армии на Славянке, увольнения сначала раз в месяц, потом раз в неделю, и потом почти еженедельные визиты туда, потому что оторваться я от него в первое время не мог вообще; а главное – это Слепакова. После нее от меня отвалилась огромная часть жизни, и весь Петербург стал не тот, и все, что я здесь пишу, – это отчасти автоэпитафия. Как говорила Лиля, «когда застрелился Володя – это застрелился Володя, а когда умер Ося – умерла я». Думаю, узнав о смерти Слепаковой 12 августа 1998 года, на следующий день после рождения моего сына, я представить себе не мог, до какой степени действительно перестал существовать вместе с ней. Когда потом от меня отсох Крым – сначала со смертью Володи Вагнера, главного артековского человека, а потом и с переменой статуса самого Крыма, – это тоже был огромный кусок жизни, но все-таки меньший. Двухстопный анапест – он про то, как больше ничего никогда не будет или, верней, как нечто огромное и очень важное перешло в другой пласт существования. Оно есть, безусловно, и чувствуется, но – «Но от чашки нашей вечной, от немеркнущего ситца в край скудеющий, беспечный невозможно отпроситься».

Со Слепаковой я познакомился благодаря ученичеству у Новеллы Матвеевой, к которой пришел в шестнадцать лет просто потому, что любил ее песни и стихи; Матвеева иногда проводила учеников на «Предсказание Эгля» в ЦДТ, а один раз там была замена, и вместо «Эгля» шла слепаковская пьеса в стихах «Бонжур, месье Перро!». Пьеса была совершенно детская, Слепакова ее всерьез не принимала, но стихи были отличные, и Матвеева в антракте сказала: «Так хорошо, будто не сейчас написано». Для нее это был серьезный комплимент.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

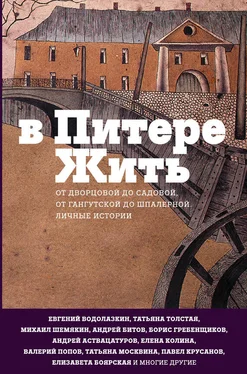

Купить книгу