1 ...7 8 9 11 12 13 ...50 В нашей стране, кстати, несколько таких вот, городов, условно говоря, «эспандеров». Пермь успешно входит в их призовую «тройку» (наряду с Н. Новгородом и Волгоградом).

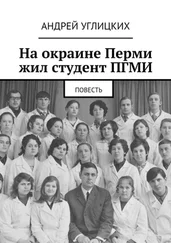

Опишу вкратце маршрут, которым в студенчестве добирался я с моей периферии до «сердца» нашего института — Главного корпуса ПГМИ.

Из «двери в дверь», что называется.

Первая часть этого путешествия — это пеший переход от моей кирпичной пятиэтажки, располагавшейся в самом конце улицы Веденеева до о.п. «Молодежная».

Появлением своим на свет поселок наш, «КБМаш» («Конструкторское Бюро Машиностроения») обязан был секретному и значительному «среднемашевскому» предприятию, работавшему на сугубые нужды «оборонки» (как, впрочем, и почти вся промышленная Пермь в те времена).

Вот такие «игрушки» выпускались на «почтовом ящике» «Конструкторское бюро Машиностроения» — Научно — производственное объединение «Истра». А в правом нижнем углу кадра здание пермской школы №16, в которой заканчивал я восьмой класс. Фотограф А. Углицких, 2011

Дистанция перехода небольшая — километра полтора — два. Дорога «легкая», все время под уклон, словно бы, «скатываясь» с горочки. Ноги сами себя, что называется, несли…

Наконец, с пристанционного холма, радуя глаз и волнуя сердце, открывался совершенно изумительный вид: темно — синее искусственное Камское море — водохранилище, с примыкающей к нему железной дорогой, и виднеющимися поодаль высокой «Спасской башней» главного управления шлюзами Камской ГЭС, любимой моей «бетонкой» и лодочной станцией… И над всем этим благолепием шатром невиданной красы раскинулась необъятная, бездонная глубина небесного купола!

Помните: «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет…» Так вот, иногда кажется мне, что Николоз Бараташвили написал строки эти — и я вовсе не шучу! — именно об этом небе! О пермских небесах моих!

Тем более, что Б. Л. Пастернак, который перевел на русский язык это гениальное стихотворения классика грузинской литературы, был вполне себе «нашенским», «уральским» человеком. Частенько бывал в Перми, подолгу жил в Пермской губернии (в первой четверти двадцатого века) и, следовательно, имел полную возможность наблюдать дивную природу Урала собственными глазами. 16 16 Прим.: Абашев В., Масальцева Т., Фирсова А., Шестакова А. В поисках Юрятина. Литературные прогулки по Перми. Пермь, 2005. http://www.dompasternaka.ru/library/detail.php?id=557

Красота, и впрямь, какая — то просто невероятная!

Наша пермская «Спасская» башня» — Здание Главного управления шлюзами. 1949—1958 гг. Архитекторы: Б. К. Александров, Е. М. Попов, С. В. Кринский. Пермский край, г. Пермь, Комплекс КамГЭС. Фотограф А. Углицких, 2011

Далее следовало железнодорожное путешествие от «Молодежной» до станции «Пермь — I», занимавшее обычно минут двадцать — двадцать пять.

Движение электропоездов осуществлялось согласно расписанию, изобиловавшему, кстати, большими «ремонтными» разрывами, «перерывами». Поэтому всем «орджоникидзиевцам», коим выпало трудное счастье работать или учиться, как это называлось и называется до сих пор: «в центре», «в городе», приходилось под него постоянно приноравливаться, подгадывать…

Перечислю названия станций и остановочных площадок: «Кислотный», «Балмошная», «Юбилейная», «Язовая», «Мотовилиха».

От красивейший, дореволюционной еще постройки, станции «Пермь — I», следовало опять идти пешком.

Только теперь — все время «в горку», в «подъемчик»: по улице Орджоникидзе (нынешней Монастырской) минуя здание бывшего Камского речного пароходства (теперь в нем располагается областной краеведческий музей), затем — Комсомольским сквером мимо знаменитого на весь мир Пермского театра оперы и балета и вот он, как на ладошке перед тобой — Главный корпус ПГМИ!

К чему это я так «разошелся», с чего бы так все так подробно описал?

Да чтобы показать, что все студенчество мое, по сути, вполне можно полагать одним сплошным, хотя и, «разорванным» на тысячи и тысячи «отрезков», и, одновременно, растянутым на немалое лет, железнодорожным переездом. Осложненным хроническим вокзальным ожиданием.

Множество лет, по шесть дней в неделю, дважды в день — было так! Не потому ли расписание пригородного сообщения как «туда» (о.п. «Молодежная» — «Пермь — I»), так и «обратно» (ст. «Пермь I» — о.п. «Молодежная») так прочно «вшито» в память мою? Впечаталось навсегда! Настолько, что я и сейчас, спустя почти полвека, могу воспроизвести его на память!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу