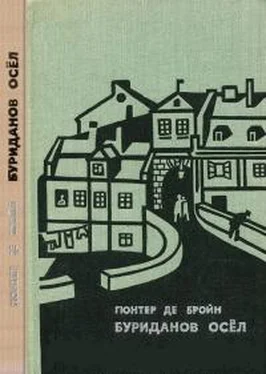

После полуденного сна они прогулялись вдоль Шпрее до купальни и вернулись через парк, окружавший замок, выпили кофе и, отослав молчаливую фрау Венцель домой, уселись у окна, за которым южный ветер шевелил ветви грушевого дерева. «Плохо дело, — произнес старый учитель из глубин своего кресла, — но не так уж плохо, как тебе сейчас кажется. Ты, конечно, думаешь, старик, мол, давно не мужчина, ему легко быть мудрым. Но в том-то и заключается мудрость — в способности отличать важное от неважного. То, что тебя сейчас влечет к этой девушке, поверь мне, суть неважное, хотя бы потому, что преходящее, а то, что ты бросаешь, остается: дети, работа. Семья не всегда есть нечто приятное и прекрасное, но разве необходимое так уж часто бывает приятным и прекрасным? Самая ответственная должность на свете — должность отца, она безусловна, ибо непреложна. Звучит старомодно, я знаю, но я всегда равнялся не на моду, а по возможности на правду. Если бы тебе было двадцать, я бы молчал, так как мои поучения озлобили бы тебя, разлучили бы нас и ни к чему бы не привели. Но тебе сорок, а то, что человеку столько лет, сколько он сам чувствует, — это ерунда: человеку столько лет, сколько ему в действительности, и тот, кто не хочет этого понять, — смешон. Однажды взбунтоваться должен каждый, но во второй раз это никому не под силу, а тебе тем более, даже первый твой бунт скорее походил на приспособление, чем на мятеж, возмущение против так называемой „старой морали“ в лице твоего старика привело тебя лишь на более удобный путь, где склонность и долг совпадали друг с другом, и вот они наконец разъединились, но, вместо того чтобы воспользоваться случаем для самоутверждения и вытекающего отсюда самоуважения, ты снова идешь на поводу у своей склонности. Ты не любишь слова „долг“ и с той же настойчивостью, с какой говорю о нем я, говоришь о счастье. Я над подобными вещами думал больше, чем ты, и нахожу, что тут дело обстоит так же, как со свободой, которую обретаешь лишь тогда, когда отрекаешься от нее. Ведь человек по своей натуре суверен, живущий не наедине с природой, а в обществе, стремящемся обкорнать его суверенность где только можно; если же этот акт насилия человек может совершить над собою сам, власть его возрастает по мере ее ограничения; сувереном, следовательно, станет тот, кто обуздает в себе суверена. Тот же парадокс относится и к счастью: только тот, кто в силах отказаться от него, обладает им».

Разумеется, Эрп-младший возражал. Эти рассуждения были для него не только слишком чуждыми, но и слишком по-прусски черно-белыми, в них ему слышалось что-то об отречении и о благородной бедности, о подчинении, о категорическом императиве. А разве философская мудрость когда-либо влияла на решения, от которых зависит судьба любви! Тем не менее ничто не было сказано всуе, кое-что застряло в сознании — хотя бы образ широколицего человека, который и во времена разлива сточных вод, закованный в броню своего мировоззрения, всегда оставался опрятным, порядочным и спокойным, который и в отречении (даже от активности) пребывал счастливым, образ сидящего в кресле отца, воздействовавший на Эрпа в течение сорока лет, даже во времена бунта — именно времена (во множественном числе), потому что они повторялись дважды, хотя отец, из-за сходства психологических мотивов, объединил их в одно. Речь идет о временах, когда Эрп вступил в союз гитлеровской молодежи, а потом в Союз свободной немецкой молодежи, побудительной причиной чего (по мнению Эрпа-старшего) было желание убежать от отцовской опеки. Бегство из самых высоких (снежных) сфер отцовской любви началось со смерти матери, бегство от отцовской холодности в жар восторженности, от навязанного долга к долгу, избранному самостоятельно, от бесконечной проповеди ответственности к безответственности коллектива. Так это воспринимал старик, памятуя о собственном опыте и глядя на все из глубины своего кресла, сыну же, когда он возвращался домой в то январское воскресенье, вдруг стало ясно, что и он уже сиживал в кресле перед окном, отделяющим внешний мир от мира внутреннего, и что он будет еще сидеть там и без девочки Бродер, на которую в тот же вечер и взвалил ответственность: «Это прилипло, как смола», — что должно было означать: «Соскреби ее с меня. Даже если будет больно».

Сначала должна была пережить боль она. Еще в январе он сказал ей: в тебе соединяются мои два мира (внутренний и внешний). В марте же он сам оторвал один от другого. Пришла телеграмма из Альт-Шрадова: «Приезжай немедленно отец тяжело болен Фрида Венцель урожденная Швертфиш», — и он тут же собрался, даже не подумав о возможности взять ее с собой, а когда она напомнила ему, что должна разделять с ним все, в том числе и тревоги и горе, он испугался этого, словно какого-то требования, и она с грустью поняла, что есть в его жизни места, куда доступ ей заказан.

Читать дальше

![Лотар-Гюнтер Буххайм - Подлодка [Лодка]](/books/6738/lotar-gyunter-buhhajm-podlodka-lodka-thumb.webp)