— Кто вы? — немного растерялся Винсент Григорьевич.

— В данном случае я выступаю как консультант. Вы можете называть меня Петр Петрович. Учтите, я в Петербурге ненадолго. Поэтому предлагаю встретиться сегодня же в японском ресторане на Большом проспекте. Мне там удобнее всего, и я приглашаю вас, так что ни о чем не беспокойтесь.

Звонивший говорил просто и скупо, и Винсент Григорьевич решил, что имеет дело с приезжим экстраклассным специалистом по психиатрии. Видимо, москвичом... Волна благодарности к Михаилу Валерьяновичу поднялась в нем и была мысленно послана заботливому доктору.

Вечером в ресторане он прошел к условленному столику, оказался первым и смутился. Однако зеленый чай, который ему нравился со студенческих лет, был необыкновенно мягок и успокоил. Любовь к чаю тоже шла от Иры, которой папа, даже оставив семью, часто присылал чай из-за границы. Винсент Григорьевич прошептал ее имя, ожидая вскоре увидеть ее, освещенную улыбкой, в своей памяти, но не увидел и расстроился. Посмотрел по сторонам, понял, что бывал здесь. Правда, ресторана тут тогда не было, а был магазин, продававший светильники в красный горошек, как у него на кухне, настольные лампы в виде грибочка и дребезжащие люстры жутких форм, этакие мелко позванивающие стеклянные кошмары...

— Задумались? Здравствуйте!

Напротив него сидел бесшумно явившийся Петр Петрович. Винсент Григорьевич даже изумился, поскольку психиатры, которых он уже насмотрелся, беззвучно не ходят. Они пусть даже и стараются ходить деликатно, а все равно поскрипывают блестящими и дорогими башмаками.

Но кто же так ходит? И он, начинавший потихоньку дружить со своею памятью, вспомнил: так незаметно ходил Витюня, юный таежный охотник, приехавший поступать на мехмат из-под Горно-Алтайска.

Не объясняя опоздания, Петр Петрович сразу взялся спрашивать:

— Что же вас мучает? В изложении Михаила Валерьяновича для меня остались неясности.

Винсент Григорьевич начал перечислять свои беды: застарелую бессонницу, слабость, потерю жизненного вкуса. Заезжий психиатр поначалу слушал вяло, прерывал:

— Любите сырую рыбу?

— Нет-нет, — вздрогнул Винсент Григорьевич.

— Тогда мне сырая рыба, а вам — жареный рис с креветками и кальмарами. Подойдет?

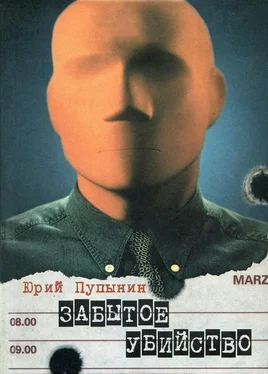

— Да! — кивнул смущенный Винсент Григорьевич и опять свернул к бессоннице и страхам. Наконец он добрался до диагноза «забытое убийство» и почувствовал, что собеседник оживился. Тут и заказ уже был сделан, и Петр Петрович, свободный и статный, смотрел, не отрываясь, наклонив, словно бы в некотором сомнении, голову. — Вы мне не верите? — спросил Винсент Григорьевич.

— Нет, почему же! Можно ли не верить боли? А у вас душа болит по-настоящему. Мое сомнение касается не вас, а меня самого. Впрочем, я решился! Винсент Григорьевич, я действительно готов проконсультировать вас по просьбе Михаила Валерьяновича — в ответ на одну его услугу. Но только вы неправильно поняли: я не психиатр, во всяком случае, не практикую. Я занимаюсь другими делами. Вас, насколько я знаю, интересует психология убийцы? Что ж, можете познакомиться из первых рук.

Винсент Григорьевич, прозревая, смотрел на Петра Петровича и шептал:

— Не может быть... Не может быть...

— Отчего же, — усмехнулся тот. — Не похож? Ожидали увидеть пьяного с ножом? Или отставного боксера с автоматом?

— Абсолютно непохожи! Да вы и говорите как-то... вполне по-русски! — возмущенно сказал Винсент Григорьевич.

— Не вполне типичен, признаю! — уже чуть не смеялся собеседник ему в лицо, а Винсент Григорьевич все не соглашался допустить в нем дикое сочетание убийцы и человека.

Наконец допустил и ужаснулся. Осознал себя в ужасающе ложном положении. Поддаваясь естественному порыву, встал и начал надевать плащ.

— Так ведь и вы не совсем типичный убийца, — спокойно заявил Петр Петрович. — Идите, идите! И никогда вы не поймете, убили вы вашего Валеру или нет.

Винсент Григорьевич подумал, сообразил, что выхода нет, и сел обратно.

— До Афганистана я учился на филологическом факультете. Возникла такая ситуация, что нужно было уйти, не закончив университета. Можно сказать, бежать. В Афганистане побыл недолго: война завершалась. Но убить кое-кого успел.

«Почему он не говорит «Афган», как все они?» — подумал Винсент Григорьевич.

— Я никогда не говорю «Афган», — отвечая его мыслям, продолжал страшный собеседник, — потому что с этой страной нельзя быть фамильярным. Она меня сломала, как и многих. Хотя я не стал после войны вступать в братство убивавших и подставлявших себя под пули. Убийство — дело одинокое! Петь песни про него нельзя. Не хочу сказать, что мне не жаль этих несчастных (несколько экзальтированных) ребят, но я хотел жить дальше, пусть и сломанным экземпляром. Я решил, что не буду ни с кем дружить, никого винить и стану волком-одиночкой.

Читать дальше