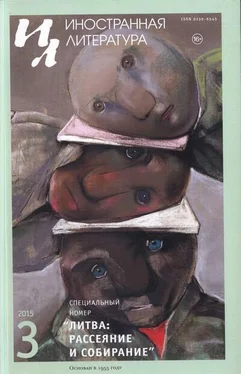

Мы посвящаем номер памяти двух авторов — Ромуальдаса Гранаускаса, умершего в октябре 2014 года в Вильнюсе, и Альфонсаса Ника-Нилюнаса, умершего в январе 2015 года в Балтиморе (США).

Рута Мелинскайте, Мария Чепайтите, составители номера.

Благодарим за помощь в составлении номера отдел современной литературы Института литовской литературы и фольклора (Вильнюс), г-на Пранаса Моркуса и всех переводчиков номера.

Номер издан при поддержке Института культуры Литвы

Юрате Сприндите

Вызовы постцензурной свободы

Перевод Марии Чепайтите

Высокий темп изменений, который взяла литовская литература после обретения страной независимости, причем изменений всесторонних: и качественных, и содержательных, и структурных, — не сравним ни с каким другим периодом существования нашей словесности: после 1989 года начались перемены радостные и болезненные, предопределенные крахом тоталитаризма.

Страна стала наперебой вкушать запретные плоды — прежде всего в первое десятилетие, — заполнять белые пятна: публиковать тексты ссыльных, партизан и других участников сопротивления, извлекать на свет из архивов и спецфондов библиотек «не рекомендованных» ранее авторов, открывать все шлюзы для документалистики. Огромный резонанс вызвали воспоминания о ссылке Дали Гринкявичюте (1927–1987) «Литовцы у моря Лаптевых». Записки и дневники партизан свидетельствовали о том, что люди в Литве не смирялись с оккупацией, о чем свидетельствует и один из самых содержательных и эмоционально написанных документов — дневник Лионгинаса Балюкявичюса, полвека пролежавший в архиве КГБ. Вышли в свет сборник поэзии литовской эмиграции «Бездомные» (1989) и большая антология поэзии «Литва ссыльных» (1990), появились в печати стихи, которые ранее прятали на чердаках, закапывали в землю, замуровывали в стены. «У нас, наверное, самая богатая ссыльная и эмигрантская поэзия в Европе. Это мучительная гордость», — писал критик Витаутас Кубилюс в предисловии к «Литве ссыльных».

Оборванные звенья соединились в живое целое, и стало ясно, что литовская литература, «расколотая» пополам в 1944–1945 годы, вопреки прежней искаженной оценке, едина и неделима — просто раньше не учитывалось, что именно в эти годы две трети писателей покинули отчизну. После отмены советской цензуры большими тиражами начали выходить стихи поэтов, покинувших Литву. В советское время изысканную поэзию Ионаса Айстиса, Генрикаса Радаускаса запрещалось упоминать даже в диссертациях, хотя без их поэтики и стихосложения само развитие литовской литературы XX века было бы невозможно. Важным интеллектуальным событием стала публикация «Фрагментов дневников» Альфонсаса Ника-Нилюнаса (в трех томах), а бескомпромиссный в оценке прошлого ил дои роман Антанаса Шкемы «Белый саван» вошел в национальную школьную программу и стал самой читаемой книгой выпускников. Вернулись имена писателей, которые уехали из советской Литвы: Томаса Венцловы, Ицхокаса Мераса, Саулюса Томаса Кондротаса. Литература вновь обрела целостность и стала предметом изучения во всех своих разнообразных проявлениях. Это был живой, бурлящий, захватывающий процесс, тем более что запас запретных плодов был огромен, их «вкушение» — радостно и возвышенно. Все первое десятилетие независимости литература осознавала себя как существенную, заметную и неизменную часть общественной жизни.

Свобода изменила внутреннее состояние творческой личности, что — как ни парадоксально — привело к исчезновению одних и возникновению других стереотипов культуры. Порог свободы оказался выше, а испытания свободой — труднее, чем ожидалось. Сочинения 1990-х, написанные в ту пору, когда по улицам еще разъезжали бронетранспортеры, а над головой кружили военные вертолеты, разительно отличаются от спонтанных порывов, интерпретаций и деконструкций XXI века. В начале по наивности казалось, что освобожденные творцы и свободная литература ринутся с энтузиазмом развивать национальную культуру. Но как только свобода была обретена, большинство пишущих обуяла жажда перемен к лучшему; кстати, официозные писатели советского времени, прозванные тогда «писателями заката», несколько лет скромно помалкивали. Ответ на новую политическую, психологическую и эстетическую ситуацию был далеко не односторонним: одни объявляли, что начался упадок, другие спокойно работали, а молодое поколение попробовало объединиться и провозгласить новые программы, но в конце концов разбрелось в разные стороны и стало работать в индивидуальном режиме.

Читать дальше

![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)