— Там один у них ничё такой. Возьмешь в среду Каринку? Он придет, — Вика потягивается.

— Сюда, что ли? — Важенка обернулась уже в дверях. — Ты обалдела?

— Ну, надо же мне как-то к жизни возвращаться, — она уже слишком долго тянется тонкими руками к потолку, переплела пальцы, вывернула ладони и тянется. — Он сказал, что надо обсудить все подробно, как мне не вляпаться никуда больше, как вести себя, чтобы дело не завели.

Важенка мгновенно оказывается снова на стуле, чуть подается к Вике. И молчала? чего обсудить подробно? какое дело, если ты все написала? Та тихо смеется, уже не потягивается, смеется горлом, уже немного кокетничая, как будто репетирует, настраивается на его приход.

В среду Важенка столкнулась с ним у лестницы. Быстрый чекистский взгляд, короткий плащ коричневой кожи, сумка через плечо. Стремительный такой, сказал ей: “Аккуратнее”. И сильными руками отставил. От перчаток запах новой кожи. Проскрипел всей этой галантереей к Толстопятенко, обсуждать ее дальнейшую жизнь.

В оперативной сумке, как потом выяснилось, был коньяк, торт из “Восточных сладостей” и томик Пастернака.

— На фига он тебе? — Важенка старалась говорить как можно безразличнее. — Ты что, стихи любишь? Ты же не любишь стихи!

Толстопятенко забрала у нее из рук книгу, полистала, подумала немного: нет уж, пусть будет, Каринке вон!

В своей комнате Важенка осторожно включила ночник. Как его звали, того старого козла на “семерке”? Аркадий, точно Аркадий. Куда она могла засунуть бумажку с его номером? Важенка пошарила в тумбочке, потрясла записную книжку, потом перелистывала тетради. В конце концов, он директор какой-то большой химчистки в центре. Даже ведь улицу называл.

* * *

Фары выхватили из темноты деревянные ворота с прихотливыми коваными загогулинами — какие-то стебли, ирисы, удар кнута, пойманный в металле. Таксист присвистнул. Важенка сама удивилась такому великолепию, но надменно повела носом — что тут такого.

— Не слабо, — произнес он и остановил проклятое тиканье, дернув рычажок счетчика наверх. — Хорошо бы без сдачи.

Включил в салоне свет. Черное небо за окном в тонких царапинах снега, у калитки сахаристый грязный сугроб. Хлопнула дверцей, апрель называется.

Тата за калиткой куталась в шелковую шаль с длинными кистями. В любых обрушениях судьбы она не забывала оставаться в образе. Где-то подглядела, что страдать за городом нужно непременно кутаясь в шаль. Перед крыльцом дома Важенка остановилась и, запрокинув голову, восхищенно рассматривала его чешуйчатую башенку, граненую крышу-бочку. Модерн, небрежно сказала Тата.

На резных наличниках — птица Сирин и полудева-полурыба.

— Это фараонка, — Тата с умным видом трет подошвы о соломенную циновку. — Часто в резьбе бывает. От головы до пояса человек, от пояса до пяток — соминый плеск.

Важенка усмехнулась. Тата, порозовев, уже заговорщицки, весело:

— А знаешь, как от русалки спастись, чтобы не защекотала до смерти, не уволокла на дно? Берешь с собой пучок полыни. При встрече она непременно подбежит, спросит: полынь или петрушка? Полынь! Прячься под тын, закричит, и мимо. В этот момент нужно успеть ей этот пучок в глаза бросить. А если ответишь “петрушка”, она тогда: ах ты моя душка! И ну щекотать.

В доме тепло, и не нарадоваться этому теплу. В гостиной горит камин, и Важенка смеется: как хорошо, моя душка! Тата достает из кошелька, расшитого бисером, пять рублей: это за такси! спасибо, что приехала! Ее глаза влажнеют. Пригляделась, всплеснула руками:

— Важенка, какая же ты красотка! А платье, платье! В модных огурцах. А серьги, боже! Это все Аркадий, да? Малахит, да? Прямо в тон огурцам, — Тата крутит смеющуюся Важенку, гладит рукой трикотаж. — Ты привезла выпить?

— Да, — кивает Важенка, озирается. — А тут нету, что ли?

— Он говорит, что я слишком много пью, — Тата печальна. — И запирает бар на ключ. Можно только с ним, когда он приезжает по пятницам, ну или на неделе бывает.

Просторную льняную салфетку бросили прямо на ковер у камина. Там и накрыли, расселись среди подушек-кочек. Тата зажгла свечи. Ну, говори уже, Тата.

С хозяином дачи Евгением Краевым ее познакомил Поспелов, с которым Тата жила перед этим три месяца. Он чем-то напоминал Аркадия, но в сто раз хуже — у Аркадия хотя бы жена, и все выходные он дома. Поспелов же был при Тате неотлучно, каждую ночь требовал любви, давил ее своим животиком, и Тата оглушала себя алкоголем, чтобы хоть как-то отвечать на осточертевшие ласки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

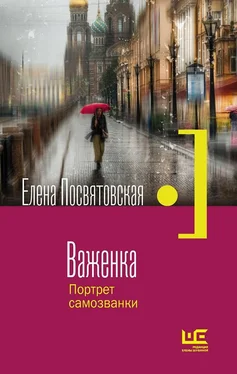

Купить книгу