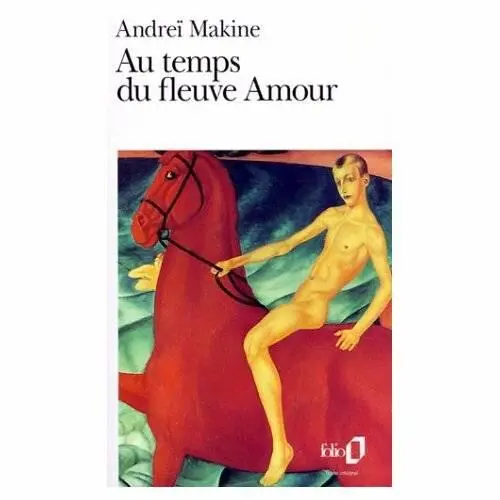

Andreï Makine

Au temps du fleuve Amour

Son corps, ce cristal amolli et brûlant sur la canne d'un souffleur de verre…

Tu m'entends bien, Outkine? Celle que j'évoque dans notre conversation nocturne par-delà l'Atlantique va s'épanouir sous ta plume fiévreuse. Son corps, ce verre à l'éclat chaud du rubis, deviendra mat. Ses seins se raffermiront en se colorant d'une roseur lactée. Ses hanches porteront un essaim de grains de beauté – traces de tes doigts impatients…

Parle d'elle, Outkine!

La mer toute proche se devine dans la luminosité du plafond. Il fait encore trop chaud pour descendre à la plage. Tout somnole dans cette grande maison perdue au milieu de la verdure – un chapeau de paille aux larges bords qui luit sous le soleil, sur la terrasse, dans le jardin, des cerisiers tordus, aux branches immobiles, aux troncs dégoulinant de résine fondante. Et puis ce journal vieux de quelques semaines qui transcrit dans ses échos la fin de notre lointain Empire. Et la mer, incrustation de turquoise entre les branches des cerisiers… Je suis allongé dans cette pièce qui semble chavirer à travers la large baie vitrée dans l'étendue marine étincelante. Tout est blanc, tout est soleil. Sauf la grande tache noire du piano, exilé des soirées pluvieuses. Dans un fauteuil: elle . Encore un peu distante – nous ne nous connaissons que depuis deux semaines. Quelques brassées d'écume, quelques promenades du soir dans l'ombre épicée des cyprès. Quelques baisers. C'est une princesse de sang, tu imagines, Outkine! Même si elle s'en moque royalement. Je suis son ours, son barbare venu du pays des neiges éternelles. Un ogre! Ça l'amuse…

En ce moment, cela l'ennuie de rester dans cette longue attente de l'après-midi. Elle se lève, s'approche du piano, ouvre le couvercle. Les notes lentes s'éveillent comme à contrecœur, palpitent, tels des papillons aux ailes alourdies de pollen, s'enlisent dans le silence ensoleillé de la demeure vide…

Je me dresse à mon tour. Avec une agilité de fauve. Je suis tout nu. Me sent-elle approcher? Elle ne se retourne même pas quand j'enlace ses hanches. Elle continue à noyer dans l'air liquéfié par la chaleur les notes longues, paresseuses.

Elle s'interrompt juste pour un cri quand soudain elle me sent en elle. Et recherchant l'équilibre, prise d'une panique heureuse, elle s'appuie sur le clavier sans plus regarder les touches. Des deux mains. Doigts en éventail. Un major tonitruant, ivre, jaillit. Et ces accords sauvages coïncident avec ses premiers gémissements. La trans-perçant, je la pousse, je la soulève, je lui ôte son poids. Son seul point d'appui: ses mains qui se déplacent de nouveau sur le clavier… Un accord plus bruyant et plus insistant encore. Elle est toute galbée maintenant, la tête rejetée en arrière, le bas du corps abandonné à moi. Oui, frémissante, ondoyante comme une masse brûlante sur la canne d'un souffleur de verre. Les gouttelettes de sueur rendent transparent cet ovale de chair ondulant sous mes doigts…

Et les accords se succèdent, de plus en plus saccadés, haletants. Et ses cris se répondent dans une assourdissante symphonie de plaisir: soleil, clameur des cordes, éclats sonores de sa voix – entre sanglots bienheureux et appels indignés. Et quand elle me sent détoner en elle, la symphonie se brise en un jet de notes aiguës et fébriles fusant sous ses doigts. Ses mains tambourinent en s'accrochant aux touches glissantes. Comme si elles s'agrippaient à l'invisible bord du plaisir qui se dérobe déjà à la chair…

Et dans ce silence encore bourdonnant de mille échos, je vois son corps transparent s'emplir lentement de la matité hâlée du repos…

Outkine appelle cela la «matière brute». Un jour, il a téléphoné de New York et, d'une voix un peu confuse, m'a demandé de lui raconter, dans une lettre, une de mes aventures. «Ne fignole pas, m'a-t-il prévenu. De toute façon, tu sais, je vais tout remanier… Ce qui m'intéresse c'est la matière brute…»

Outkine écrit. Il a toujours rêvé d'écrire. Déjà au temps de notre jeunesse enfouie au fin fond de la Sibérie orientale. Mais la matière lui manque. Avec sa jambe estropiée et son épaule qui se dresse en angle aigu, il n'a jamais eu de chance en amour. Ce paradoxe tragique l'a torturé depuis son enfance: pourquoi l'un de nous avait-il été propulsé sous des blocs de glace, dans la débâcle effrénée d'un grand fleuve qui avait broyé son corps, le rejetant irrémédiablement mutilé? Tandis que l'autre, moi… Oui, je murmurais le nom de ce fleuve – Amour – en plongeant dans sa sonorité fraîche comme dans un corps féminin rêvé, conçu d'une même matière souple, douce et brumeuse.

Tout cela est bien loin. Outkine écrit et demande de ne pas fignoler. Je le comprends, il veut être le seul maître d'œuvre. Il veut déjouer la fatalité stupide. Les incrustations de la turquoise marine dans les branches des cerisiers, c'est lui qui les rajoutera à mon récit. Moi, je n'affine pas. Je lui livre ma masse de verre brûlante telle quelle. Sans la ciseler avec la pointe de mon ciseau, ni la gonfler par mon souffle. Telle quelle: une jeune femme au dos bronzé, une femme qui crie, qui sanglote de plaisir, et qui abat les grappes de ses doigts sur les touches du piano…

La beauté était la moindre des préoccupations dans le pays où nous sommes nés, Outkine, moi et les autres. On pouvait y passer toute sa vie sans avoir compris si l'on était laid ou beau, sans chercher le secret de la mosaïque du visage humain, ni le mystère de la topographie sensuelle de son corps.

L'amour aussi s'enracinait mal dans cette contrée austère. Aimer pour aimer a été, je crois, tout simplement oublié – atrophié dans la saignée de la guerre, étranglé par les barbelés du camp tout proche, glacé par le souffle arctique. Et si l'amour subsistait, c'était sous une seule forme, celle de l'amour-péché. Toujours plus ou moins imaginaire, il éclairait la routine des rudes journées hivernales. Les femmes emmitouflées dans plusieurs châles s'arrêtaient au milieu du village et se transmettaient la nouvelle excitante. Elles croyaient chuchoter, mais à cause des châles elles étaient obligées de crier. Nos jeunes oreilles captaient le secret divulgué. Il paraissait cette fois que la directrice de l'école avait été vue dans la cabine d'un camion-frigo… Oui, tu sais, ces larges cabines, avec une petite couchette au fond. Et le camion était garé tout près du Tournant du Diable, oui, là où chaque année au moins une voiture se renverse. Il était impossible d'imaginer la directrice, une femme sèche, d'un âge improbable et portant toute une carapace de vêtements molletonnés, batifoler dans les bras d'un camionneur sentant la résine de cèdre, le tabac et l'essence. Et surtout dans ce Tournant du Diable. Mais cet accouplement fantasmatique dans une cabine aux vitres givrées remplissait l'air glacé du village de petites bulles pétillantes. L'indignation enjouée réchauffait les cœurs transis. Et on en voulait presque à la directrice de ne pas la voir se hisser dans tous les camions tirant d'énormes grumes de pins à travers la taïga… Le remous provoqué par ce dernier potin se calmait vite, comme figé sous le vent glacial des nuits sans fin. La directrice redevenait à nos yeux telle que tout le monde la connaissait: femme irrémédiablement seule et stoïquement malheureuse. Et les camions s'élançaient en rugissant comme d'habitude avec l'unique obsession de transporter les mètres cubes prévus par le plan. La taïga se refermait sur l'éclat de leurs phares. La vapeur blanche de voix féminines fondait dans le vent cinglant. Et le village, dégrisé de son illusion amoureuse, se recroquevillait en s'installant dans l'éternité appelée «hiver».

Читать дальше