И слава Богу, что Флоренс Найтингейл скончалась, а Улла вернулась. Почему я не смогла быть Флоренс Найтингейл? Очень просто: мне нужна была благодарность. Мне нужен был хоть какой-нибудь отклик. В конце концов я поняла, что нельзя только давать, ничего не получая взамен. Вместо того чтобы призывать людей делать добро, надо призывать их отвечать добром на добро. Эти качели должны удерживаться в равновесии, иначе одного из качающихся будет жалко. Второго, впрочем, тоже, потому что он висит в воздухе, а живут-то люди на земле. Гун не виновата, она просто живет в своем пузыре, я виню только себя: я была наивна, а потому несправедлива, нельзя отдавать ближнему слишком много, а потом отворачиваться от него, если он не возвратил всего сполна. Когда отдаешь все, хочется хоть что-то получить взамен, но у меня не хватало смелости признаться в этом. У меня не хватало смелости, да я и не хотела признаться самой себе, что, столько отдавая Гун, я надеялась заполнить пустоту в своей душе. А это дурно.

Надо отдавать половину — не больше. Половину отдашь — половина останется у тебя. И другой отдаст мне половину, а больше и не нужно. Я же отдавала все и ничего не получала взамен, и осталась ни с чем. После смерти Эрика Стуре убрал его кроватку, не спросив меня и не сказав мне ни слова, между нами словно возник некий уговор, и я молча это приняла. После тяжких лет, прожитых с Гун, это только окрепло: независимая зависимость, независимость, основанная на доверии. Открытия тут никакого нет, это старый закон: живи и давай жить другим.

Пятьдесят процентов любви, внимания, преданности — и не больше. А тому, кто пожелает большего, я объявляю войну. Так я борюсь за себя. Вначале, конечно, было стыдно и неловко, нас ведь учили только доброте, но потом привыкаешь жить в условиях войны и уже понимаешь, что иначе невозможно. С людьми, которые отдают не больше, чем пятьдесят процентов своего сердца, диктаторам совладать трудно, как большим, так и маленьким, как южноафриканскому Боте, так и моему Стуре. Впрочем, Стуре не диктатор. Но кто знает, какие у него задатки, я могла бы здорово влипнуть, если бы следовала правилу — доброта превыше всего.

Я бы немного изменила Библейскую заповедь, по-моему, она должна звучать так:

Люби ближнего, но только наполовину, другую половину сохрани для себя.

В жизни каждого, как в жизни земли Египетской, годы изобилия сменяются годами нужды; зеленый пейзаж перебивается жизненными вехами. Но кольца, по которым можно прочитать жизнь и историю дерева, в жизни людей видны не так отчетливо. Вдруг замечаешь, что как-то все сливается, все смешивается. Конечно, в моей жизни зелени много, достаточно даже не тронутой ничем зелени, и она сродни настоящей зелени — природе. Без этой зелени, как нетронутой, так и помеченной вехами, я бы не выдержала Гун. Правда, и ценить эту зелень я бы не научилась, не будь у меня раньше Эрика, а потом — Гун. Добро и зелень лучше всего видишь через очки благодарности.

Мой зеленый пейзаж — это Стуре, Карин, Енс и Эва, наш дом, сад и озеро, соседи, друзья, работа и жители Гудхема. Всего этого Гун оценить не может, потому что это не Стокгольм и не Париж, Ёран и Ингрид этого тоже не замечают — для них это слишком мелко. Они охотно приезжают к нам, ходят со мною за покупками, и мне не раз приходилось краснеть за них в магазинах. Ёран разыгрывает из себя рубаху-парня, расхаживает в сапогах Стуре и силится показать, что он свой в доску (несмотря на то что его имя иногда мелькает в газетах, которые не читает и четверть населения страны), а диалект у него еще почище, чем у Оссиана или Ольссона Аллохола. Можно подумать, всем только и дела, что до его жизненного успеха. А Ингрид почти никогда ничего не покупает в наших магазинах. Говорит, что качество ее не устраивает и цены, мол, у нас выше, чем в Стокгольме, однако по ее милости не так давно перевернули вверх дном весь склад с гардинами в нашем мебельном магазине.

— Разве ты собиралась их покупать? — спросила я, когда мы вышли. — Тебе действительно нужны гардины?

— Бог с тобой, — ответила она. — Просто интересно узнать, какой выбор предлагает сельский магазин.

По-моему, они считают, будто Гудхем что-то вроде Скансена — стокгольмского музея народного быта — или старинного скотьего торга, а мы — экспонаты, вроде чучела куницы, сидящей на колышке в краеведческом музее. Да-а, говорят они, в определенном смысле хорошо, что такая жизнь еще сохранилась! Пусть пока подержится!

Читать дальше

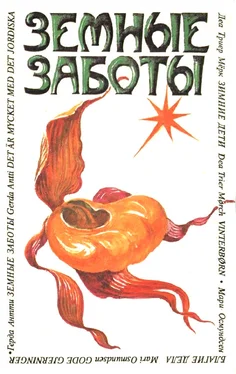

![Мари Осмундсен - Земные заботы [Сборник]](/books/31212/mari-osmundsen-zemnye-zaboty-sbornik-thumb.webp)