Он был готов купаться – а дело было в ноябре! Он ничего не боялся: доктора в его здоровье не вмешивались – правда, он что-то упомянул, так, между прочим, о кардиологе в академической поликлинике. И все.

Обаяние – интеллектуальное и физическое – просто исходило от него. Да, что-то было в нем от главного героя его работ чеховское. Только, в отличие от Чехова, – при здоровом, прекрасно работающем организме.

В Геную тогда мы попали благодаря Августе Бобель, с которой А. П. учился на филфаке МГУ. И я помню, с какой радостью они вспоминали студенческие годы – те, которые были описаны и в его романе. Первом, последнем, единственном.

Владимир Немцев

Последний романтик

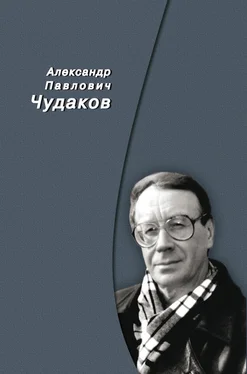

С Александром Павловичем я встречался нечасто, но, кажется, знал его всю сознательную жизнь. А уж если ты его хоть чем-нибудь заинтересовал, тогда общение с ним становилось легким, глаза из-за очков смотрели сердечно, а улыбка была самой обаятельной. «Самая обаятельная» – здесь значит смущённо-ироничная.

В начале 1990-х в Самаре проводилась научная конференция, посвященная писателям третьей волны русской эмиграции. В то время такой литературоведческий форум, тем более в провинции, уже был редкостью, поэтому конференция собрала много участников. После пленарных речей небольшая часть писателей и критиков решила прогуляться по старой части города. На улицах было оживленно, даже весело, тогда обычным было обменяться со встречными компаниями остротами и цитатами с какого-нибудь прямого телерепортажа заседания Госдумы. И тогда общение в обеих компаниях приобретало новый импульс, и все, довольные, расходились своей дорогой.

Александру Павловичу нравились люди с доброй душой, и такое забытое отношение друг к другу его увлекало, временами приводило в восторг, тогда он вдруг принимался читать вполголоса стихи. Их ритм гармонировал с уличной праздничной суматохой, хотя официального праздника как будто и не было.

– Александр Павлович, ты что бормочешь такой великолепный стих? Кто это? – окликнул один из коллег.

– Кибиров.

– О-ооо, неосвоенное явление поэзии… Но все равно, громче! Громче!

Громче Александр Павлович не мог, поэзия, видно, на его вкус, не могла быть громкой.

На правой стороне пешеходной улицы Ленинградской продавали картины. Участники литературоведческой конференции приостановились – уж больно яркие краски пробивались сквозь пешеходный поток. Александр Павлович двинулся на цвета… Надо сказать, он был довольно привлекательным человеком и внешне: стройный и высокий, в синем джинсовом костюме, рубашке в тон, и в желтом из желтых галстуке.

Несколько притомившиеся продавцы картин оживились. Они окружили заметно возвышавшегося над ними Александра Павловича и стали бурно беседовать. Разговор шел в нормальном ключе, но вдруг коллега замахал рукой и пошел обратно. Продавцы отвернулись.

– Александр Павлович, коммерция не получилась?

– Не получилась. Цены заломили неадекватные.

– Рынок знает, какие надо!

– А что за иностранные фразы донеслись до нас?

– Они ко мне обратились по-английски… – Александр Павлович виновато рассмеялся. – А я ответил на нем же, и пошли разговаривать, как на орегонской улице.

Все недоуменно закрутили головами: «Ну и художники пошли!».

– Это не художники, продавцы… Да и картины какие-то облизанные, пошловатые… – Александр Павлович погрустнел, и похоже, что расстроился.

Я провожал его до аэропорта. Времени до посадки еще оставалось с полчаса. Александр Павлович предложил выпить по стопочке. Выпили. Обсудили какие-то свои дела. Он сходил и принес еще водки.

– Знаете, Самара произвела яркое впечатление. Я ведь только из Штатов приехал, контраст сильный… Но и чувство некоего разочарования вдруг появилось. Не знаю, почему…

Нет сомнения, признание это было для него важным. Трудно только было его осмыслить. Фантазии какие-то, что ли, сложные ассоциации…

Думаю, что Александр Павлович был несомненным и подлинным романтиком. Теперь их трудно встретить на просторах России. Романтизм мне чувствуется и в трудах Александра Павловича, и в его романе, публицистике. Вспоминая Александра Павловича, приходишь только к этой мысли.

Ирина Гитович

Попытка воспоминаний

Сколько раз за жизнь мы повторяем как непреложную истину строки Ахматовой – «когда человек умирает, изменяются его портреты» Но однажды осознаем, что изменяются не портреты, а мы, в них вглядывающиеся. Пока человек жив, он существует для окружающих в условиях той повседневности, в которой живут они сами, в ее бытовых измерениях. Смысл его жизненных усилий открывается по-настоящему потом, когда человека уже нет, и наступает время воспоминаний о нем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-thumb.webp)