「ごめん」と天吾は謝った。

「我慢できなかったのね」とガールフレンドは言った。そして指先で天吾の鼻を撫でた。「いいのよ、べつに。ねえ、そんなに気持ちよかった?」

「とても」と彼は言った。「もう少しあとでまたできると思う」

「すごく楽しみ」と彼女は言った。そして天吾の裸の胸に頬をつけた。目を閉じてそのままじっとしていた。彼女の静かな鼻息を、天吾は乳首に感じることができた。

「あなたの胸を見て、触って、私がいつもどんなものを思い出すと思う?」と彼女は天吾に尋ねた。

「わからないな」

「黒澤明の映画に出てくる、お城の門」

「お城の門」と天吾は彼女の背中を撫でながら言った。

「ほら、『蜘蛛の巣城』とか『隠し砦の三悪人』とか、そういった古い白黒映画で、大きくて頑丈な城門が出てくるじゃない。大きな鋲{びょう}みたいなのがいっぱい打ってあるやつ。いつもあれを思い出すの。がっしりして、分厚くて」

「鋲は打ってないけど」と天吾は言った。

「気がつかなかった」と彼女は言った。

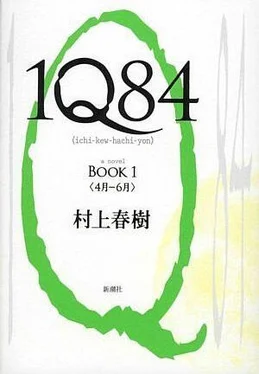

ふかえりの『空気さなぎ』は単行本発売後、二週間目にベストセラー?リストに入り、三週目には文芸書部門のトップに躍り出た。天吾は予備校の教職員控え室に置いてある数紙の新聞で、その本がベストセラーになっていく経過を追っていた。新聞広告も二度出た。広告には本のカバー写真と並んで、彼女のスナップ?ショットが小さく添えられていた。見覚えのあるぴったりとした薄手のサマーセーター、美しいかたちの胸(たぶん記者会見のときに撮影されたのだろう)。肩にかかるまっすぐな長い髪、正面からこちらを見つめている一対の黒く謎めいた瞳。その目はカメラのレンズを通して、人が心の中にひっそりと抱えている何かを——普段はそんなものを抱えていると自分でも意識しない何かを——率直に見据えているように見える。中立的に、しかし優しく。その十七歳の少女の迷いのない視線は、見られているものの防御心をほどいてしまうのと同時に、いくぶん居心地の悪い気持ちにもさせた。小さな白黒写真ではあるけれど、この写真を目にしただけで、本を買ってみようかと思う人々も少なくないはずだ。

発売の数日後に小松が『空気さなぎ』を二冊郵便で送ってくれたが、天吾はそのページを開くこともしなかった。そこに印刷されている文章はたしかに自分が書いたものだったし、彼の書いた文章が単行本のかたちになるのはもちろん初めてのことだったが、それを手にとって読みたいとは思わなかった。ざっと目を通す気さえ起きなかった。本を目にしても、喜びの気持ちはわいてこなかった。たとえ彼の文章であるとしても、書かれている物語はどこまでもふかえりの物語なのだ。彼女の意識の中から生み出された話だ。彼の陰の技術者としてのささやかな役目はすでに終了していたし、その作品がこれから先どのような運命を辿ることになろうと、それは天吾には関わりのないことだった。また関わりを持つべきではないことだった。彼はその二冊の本を、ビニールに包まれたまま、本棚の目につかないところに押し込んでおいた。

アパートにふかえりが泊まった夜のあと、天吾の人生はしばらくのあいだ、何こともなく穏やかに流れた。よく雨が降ったが、天吾は天候にはほとんど関心を払わなかった。天候の問題は、天吾の重要事項リストのかなり下位の方に追いやられていた。それ以来ふかえりからはまったく連絡はなかった。連絡がないのは、たぶんとりたてて問題がないということなのだろう。

小説の執筆を日々続けるかたわら、頼まれていた雑誌用の短い原稿をいくつか書いた。誰にでもできる無署名の賃仕事だったが、それでも気分転換にはなったし、手間に比べて報酬は悪くなかった。そしていつもどおり週に三回予備校に行って数学の講義をした。彼はいろんな面倒なことを——主に『空気さなぎ』とふかえりに関することを——忘れるために、以前にも増して深く数学の世界に入り込んでいった。いったん数学の世界に入ると、彼の脳の回路が(小さな音を立てて)入れ替わった。彼の口は違う種類の言葉を発し、彼の身体は違う種類の筋肉を使い始めた。声のトーンも変わったし、顔つきも少し変わった。天吾はそのような切り替わりの感触が好きだった。ひとつの部屋から別の部屋に移っていくような、あるいはひとつの靴から別の靴に履き替えるような感覚がそこにはあった。

数学の世界に入ると彼は、日常生活の中にいるときよりも、あるいは小説を書いているときよりも、気持ちを一段階緩めることができたし、雄弁にもなった。しかしそれと同時に、自分がいくぶん便宜的な人間になったような気もした。どちらが本来の自分の姿なのか判断はできない。しかし彼はとても自然に、とりたてて意識もせず、その切り替えをおこなうことができた。そのような切り替え作業が、多かれ少なかれ自分に必要とされていることもわかっていた。

数学教師としての彼は教壇の上から、数学というものがどれくらい貧欲に論理性を求めているかということを、生徒たちの頭に叩き込んだ。数学の領域においては、証明できないことには何の意味もないし、いったん証明さえできれば、世界の謎は柔らかな牡蠣のように人の手の中に収まってしまうのだ。講義はいつになく熱を帯びて、生徒たちはその雄弁に思わず聞き入った。彼は数学の問題の解き方を実際的に有効に教授するのと同時に、その設問の中に秘められているロマンスを華やかに開示した。天吾は教室を見まわし、十七歳か十八歳の少女たちの何人かが、敬意をこめた目で自分をじっと見ていることを知った。彼は自分が数学というチャンネルを通して、彼女たちを誘惑していることを知った。彼の弁舌は一種の知的な前戯だった。関数が背中を撫で、定理が温かい息を耳に吐きかける。しかしふかえりに出会ってからは、天吾がそのような少女たちに対して性的な興味を抱くことはもうなかった。彼女たちの着たパジャマの匂いを嗅いでみたいとも思わなかった。

ふかえりはきっと特別な存在なんだ、と天吾はあらためて思った。ほかの少女たちと比べることなんてできない。彼女は間違いなくおれにとって、何らかの意味を持っている。彼女はなんて言えばいいのだろう、おれに向けられたひとつの総体的なメッセージなのだ。それなのにどうしてもそのメッセージを読み解くことができない。

しかし、ふかえりに関わるのはもうよした方がいい、というのが彼の理性がたどり着いた明快な結論だった。書店の店頭に積み上げられた『空気さなぎ』や、何を考えているのかわからない戎野先生や、不穏な謎に満ちた宗教団体からもできるだけ遠ざかった方がいい。小松とも、少なくとも当分のあいだは距離を置いた方がいい。そうしなければ、ますます混乱した場所へと彼は運ばれていくことだろう。論理のかけらもないような危険な一角に押しやられ、抜き差しならない状況に追い込まれてしまうだろう。

Читать дальше