– No, no -murmuró la gente.

– Pero ¿por qué no lo leéis primero? -inquirió ella.

– ¡Deja hablar al hermano! -gritó alguien desde una ventana.

– ¡Le toca a él! -convino otra voz entre el público.

– ¡Dilo, hermano!

– ¡Adelante, tío!

– ¡Habla ya!

– ¿Lo ve usted? -dijo Riaz, mientras las voces subían de tono-. ¡Esto es democracia!

– ¡Democracia! -remedó ella.

– ¿Puedo empezar?

– Creo que vosotros…

– ¿Es que los partidarios de la supremacía blanca van a darnos esta tarde lecciones de democracia? ¿O nos permitirán ejercerla, por una vez?

El público se volvió expectante a Deedee, que escrutaba la multitud buscando apoyo. Se encontró con la mirada de Shahid; lo miró fijamente un momento. Esbozó una sonrisa, como para decir: nosotros nos comprendemos, pero en cambio echó a andar con aire abatido.

Unos estudiantes resollaron y empezaron a sisear. Otros rieron disimuladamente. Una voz se abrió paso entre los murmullos de incertidumbre.

– ¡Lárgate, zorra blanca!

– ¡Sí! -gritó otra voz, y otra.

Deedee agitó el puño hacia Riaz y gritó:

– ¡Salvadnos de nuestros salvadores!

Desapareció a toda prisa.

– Gracias -dijo Riaz-. Por fin. Ahora podré empezar.

Riaz utilizó su ironía habitual, haciendo hábiles pausas mientras desarrollaba su argumento típico sobre los crímenes cometidos por los blancos contra negros y asiáticos en nombre de la libertad. Dios, como un viento favorable, estaba de su lado. Shahid recordó cuando Brownlow manifestó su deseo de creer en Dios. En aquel momento lo consideró una afirmación cínica, pero ahora no estaba tan seguro. ¡Qué ventajas podía procurar Dios… en determinadas circunstancias de la vida!

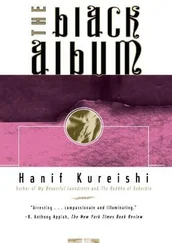

Riaz habló brevemente antes de mirar a Chad y levantar un dedo. Chad ladeó el libro. Las hojas temblaron en la brisa como las alas de un pájaro. Hat les aplicó un mechero. Sadiq y Tahira retrocedieron de un salto. El humo cubrió el volumen antes de ascender en el aire.

La gente gritó y vociferó como si estuviera en una exhibición de fuegos artificiales. Se alzaron puños hacia el libro, convertido en un ramillete de llamas. Y el antiguo Trevor Buss, Mohamed Shahabuddin Alí-Sha, alias Hermano Chad, que lo enarbolaba hacia el cielo, soltó una carcajada de triunfo.

Sadiq empezó a dar vítores; como Hat, Tariq y los demás, con intensa satisfacción. Shahid se había mezclado con la multitud, ni en primera fila ni detrás. Esperaba que sus amigos no le vigilaran. Pero ¿cómo evitar sus ojos? Miró hacia ellos y Hat le vio. Con expresión culpable, como si no disfrutase tanto como debiera, apartó inmediatamente la vista. Quería parecer neutral, pero sabía que era imposible. No es que no sintiera nada, como muchos de los presentes. Más que otra cosa, se sentía avergonzado. No podía sumarse a los demás, pero tampoco apartarse de ellos.

Observando entre la multitud la expresión de Chad, se alegró. ¡No quería que su rostro mostrara alguna vez aquella extática rigidez! Le asombraba la imbecilidad de la manifestación. ¡Qué estrechez de miras, qué poca inteligencia, qué… vergonzoso era todo! Pero ¿acaso era mejor él por carecer de su fervor, por intentar escabullirse? No, peor; por su tibieza. ¡No era lo bastante simple!

– Esto no está bien -dijo a uno que estaba a su lado-. ¿Qué le pasa a nuestra comunidad?

– ¿Qué más te da? -le respondió el estudiante-. No es más que un libro.

Un estremecimiento recorrió los capítulos; páginas chamuscadas remolinearon entre la multitud. Un párrafo tomó la dirección de Kilburn; varios pasajes volaron hacia Westbourne Park; media cubierta se disparó a las alturas.

– ¡Eh! -gritó alguien-. ¡Han llamado a la policía!

La policía no era bien vista en la Facultad: era más probable que estallaran disturbios con su presencia que con la quema de literatura. De inmediato, con expresiones de desprecio, la multitud empezó a dispersarse en todas direcciones. Por lo que fuese, el micrófono se desconectó. Sadiq se precipitó a arreglarlo.

Riaz hizo megáfono con las manos y gritó confusas consignas. Los miembros de su cuadrilla prestaron atención, pero les distrajo una conmoción a la entrada del patio, adónde se dirigió Shahid. Era Deedee. Acababa de salir del edificio con tres policías. Señaló a Riaz y a Chad. Entonces Brownlow se apresuró hacia ellos y empezó a hablarles.

Chad escapó a la calle por una puerta lateral del patio, llevando el socarrado y maloliente libro por encima de la cabeza como un paraguas destrozado y gritando incoherencias en urdu. Riaz se tambaleó en la caja y cayó de costado. Recobró la compostura y se quedó parado, mirando en torno, sin saber qué hacer.

Hat, Sadiq y Shahid recogieron los altavoces y los metieron a toda prisa en el edificio justo cuando los bomberos aparecían por la otra puerta.

Habían quemado el libro. La ceremonia había resultado un poco pobre, pero era lo que querían y ya estaba hecho. Pese a las llamas, no había ocurrido un desastre ni se habían producido víctimas directas. La decana pretendía castigar a los incendiarios de libros, pero Shahid dudaba de que tomara medidas por miedo a exacerbar la situación. Sospechaba desde tiempo atrás del grupo de Riaz pero, temiendo acusaciones de racismo, les había asignado un cuarto para sus oraciones y por lo demás solía evitarlos, incluso cuando ponían carteles sediciosos.

Unos estudiantes iban a la cafetería; otros asistían a clase y frecuentaban la biblioteca. La normalidad se restablecía rápidamente. Las instituciones británicas podían estar podridas, pero existían desde hacía mucho y aún se mantenían en pie; aunque a Shahid le desagradara pensarlo, aquel ataque sin importancia, o incluso docenas de atentados semejantes, no representaba una gran amenaza.

Ahora no podía ir a la biblioteca. Recogió sus cosas, a sabiendas de que debía estar con Deedee. Pero tenía miedo de su zozobra y de su propia capacidad de afrontarla, de que estuviera enfadada con él, de que aquello hubiera sido demasiado y de que se hubiese acabado todo entre los dos.

En la puerta del aula, Deedee había clavado un aviso de que cancelaba sus clases. Shahid supuso que estaría discutiendo la situación en el decanato.

Frente a la Facultad, había una página chamuscada en una alcantarilla. Pero los autobuses circulaban, los puestos de kebab estaban abiertos, la gente empujaba cochecitos de niños y volvía del trabajo a casa. En las escaleras del metro un cura se había agachado a leer la Biblia a un mendigo adolescente que se pasaba el día allí sentado. Ninguna de aquellas personas tenía noticia de que cerca habían quemado un libro. Y a muy pocas, quizá, les habría importado. No obstante, por la mañana había estallado otra bomba en la City: había controles en muchas calles. Sabía que sería un error pensar que todo seguiría igual.

Quería volver a su habitación, cerrar de un portazo, sentarse y coger la pluma; así recobraría la razón. La destrucción de un libro -un libro que era una pregunta- representaba una actitud ante la vida que tenía que considerar.

Estaba subiendo las escaleras cuando, cerca de su piso, oyó voces conocidas. Soltó un taco. Deben de haberse reunido en la habitación de Riaz. Estuvo por volverse. Se iría. Había abandonado el grupo. No es que hubiera tomado una decisión: la alianza había concluido en el momento en que Hat empapó el libro de gasolina. Había aprendido mucho de lo que no le gustaba; ahora se entregaría a la inseguridad. El conocimiento quizá viniese de la ignorancia, y no de la certidumbre. Eso esperaba.

Esperaba, también, que la separación fuese sencilla. O al menos que no hubiese confrontación. No quería exponer sus razones ni tampoco verlos durante una temporada. Al mismo tiempo no deseaba evitar a sus antiguos amigos como si fuese un delincuente o un paria. La vida en la Facultad sería insoportable.

Читать дальше