Да только что мы тогда понимали? Но – испытывали благоговение перед этими почти священными минутами.

Сейчас я предполагаю, что она читала Фета, Ахматову, Северянина. Эти фамилии для нас тогда, конечно, ничего не означали, но я навсегда запомнил увиденные в этом доме, великолепно оформленные, иллюстрированные журналы, альбомы, сборники. Когда спустя годы мне в руки попал журнал «Аполлон» с пронзенным стрелами умирающим зверем на обложке, я сказал себе: «Да, это “тот” журнал». Воспоминания мои мимолетны и туманны, как сон: не помню, ни когда умерла старушка Кречман, ни что стало с Аришей. Эти картины детства мне самому часто кажутся фантазией, но они греют меня и радуют.

Африка. Леопард. Сафари…

Сефард – это слово из того же ряда, из прекрасного далека, которое называется «детство», которое предельно понятно и одновременно многозначно и двусмысленно, и открывается для нас всю жизнь.

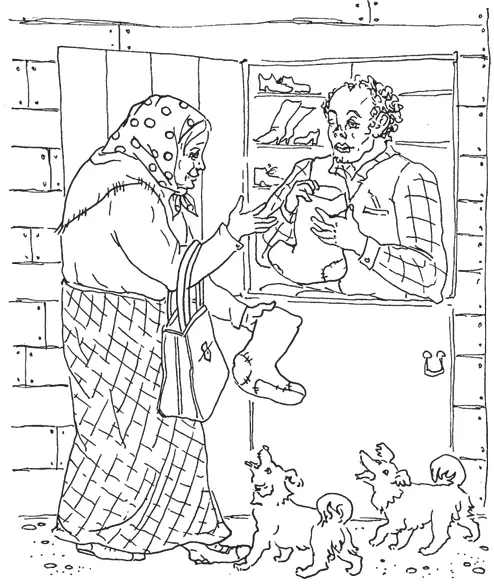

Сефард – так называли «холодного» сапожника, к которому носила обувь моя бабушка. Все остальные ходили в сапожную мастерскую на Республиканскую, что находилась на краю нашего провинциального города, за хлебозаводом, над оврагами, в которых протекала Речка-Срачка-Голубой Дунай. Где-то там, за оврагами, торчали маленькие избушки Лапшихи и Коммунального поселка, в которых жили говновозы. Они проезжали лошадиным обозом раз в неделю по нашей улице, сидя верхом на бочках и оставляя за собой ароматный специфический шлейф; черпаки на длинных ручках волочились древками по булыжной мостовой. В послевоенные годы в мастерской на Республиканской работали инвалиды: кто без руки, кто без ноги, а приемщик был без глаза и без носа. Он ловко подхватывал принесенный валенок, сапог или мальчиший ботинок, остреньким мелком рисовал крестики и дужки, приклеивал пахучим резиновым клеем ярлычок квитанции и закидывал обувь на верх кожано-резиново-валяной кучи под самый потолок. Нам, мальчишкам, взрослые говорили, что у приемщика пулей на войне отстрелило нос и выбило глаз, но мы им не верили, а верили мы нашему другу Вовке Соколову, который божился, что у урода был сифилис. Вовка был у нас непререкаемый авторитет в области медицины: отец – хирург, а мать – зубной врач, да и сам Вовка однажды на глазах у всех мальчишек пассатижами выломал здоровый зуб у Тольки Вашманова, уверив того, что вместо кривого выломанного зуба вырастет большой и красивый.

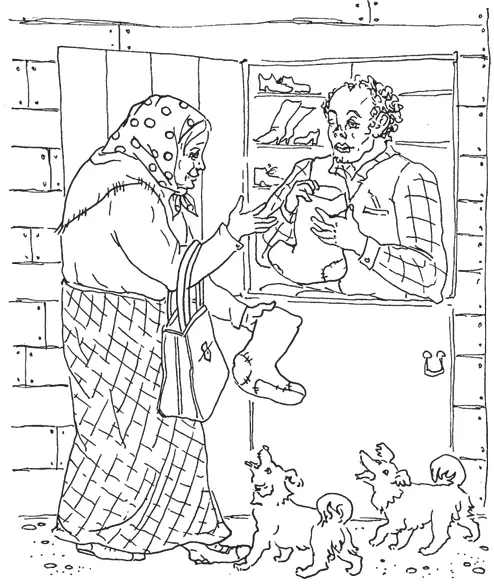

Моя бабушка относила обувь в ремонт к Сефарду в маленькую фанерную будочку, что стояла прямо напротив Оперного театра, в проходной которого прижились две дурные, все время тявкающие беленькие собачки. Бабушка ходила к Сефарду, и я знал, что Сефард этот – еврей, но не обычный, каких на нашей улице было полно, а из Африки или из Испании, и наши евреи его за своего не признавали. А моя бабушка, как настоящая большевичка и подруга Крупской, всегда привечала обездоленных и несправедливо обделенных. Хорошо помню крупные черты выразительного лица этого человека, смуглого, кудрявого, с большими залысинами: глаза выпуклые, губы толстые, уши оттопыренные, зубы желтые. Я таких людей в жизни больше не видел никогда.

Кому как повезет в пору своей первой влюбленности: кто-то зачитывается Асадовым, кто – Есениным, мне же повезло особо: я читал Симонова, точнее, его поэмы «Пять страниц» и «Первая любовь», когда моя первая любовь накрыла меня своим крылом. Поэтому с тех пор Симонов – мой главный русский лирик. С годами его фигура для меня становилась все более значимой: первые произведения о войне в «Роман-газете», а позднее, в период юношеского диссидентства, упорный слух о том, что Симонов, будучи редактором «Нового мира», заплатил гонорар за «Доктора Живаго» Пастернаку из своих личных денег, окружили его ореолом уважения; а ко времени, о котором в этом рассказе пойдет речь, он и вовсе стал героем советской интеллигенции, так как взял на себя ответственность и издал «Романы» Булгакова с «Мастером» без купюр.

Шел 1974 год, когда у меня дома раздался неожиданный звонок из Москвы:

– Старик, я как-то раз видел у тебя на полке книжечку «Литература и революция», – звонил мой приятель, московский книжник, имея в виду книгу Льва Давидовича Троцкого. В эпоху тотального подавления инакомыслия мы шифровались, боясь прослушивания телефонных разговоров; иногда информация звучала примерно так: «Достал “Второй короб” Василия Васильевича – заходи, похвастаюсь!»; речь шла о книге Розанова «Опавшие листья».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу