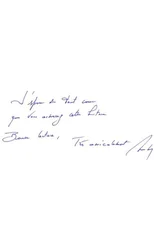

Mon cher Daldry, la nuit est tombée depuis longtemps sur Istanbul, ma dernière dans cet hôtel, et je vais profiter avant de dormir du luxe de ma chambre. Chaque soir, en passant devant celle que vous occupiez, je vous disais bonsoir ; je continuerai à le faire lorsque je serai installée à Üsküdar, depuis ma fenêtre qui donne sur le Bosphore.

Je vous en indique l’adresse au dos de cette lettre, j’attends impatiemment celle que vous m’enverrez en retour, et j’espère qu’elle contiendra la liste que je vous force à m’écrire.

Prenez soin de vous.

Je vous embrasse, comme une amie.

Alice

Alice,

Puisque je suis aux ordres…

En ce qui concerne le tramway :

Intérieur plaqué de bois, lattes de plancher usées, une porte en vitre de couleur indigo séparant le conducteur des voyageurs, la manivelle en fer du machiniste, deux plafonniers blafards, une vieille peinture crème, écaillée en de multiples endroits.

En ce qui concerne le pont de Galata :

Un tablier couvert de pavés de guingois, où s’engagent les rails des deux lignes de tramway dont le parallélisme est loin d’être parfait ; des trottoirs irréguliers, des parapets en pierre, deux garde-corps noirs en fer forgé, tachés de rouille et présentant des traces de corrosion aux points d’insertion du métal dans la pierre ; cinq pêcheurs accoudés, dont un gosse qui ferait mieux d’être à l’école au lieu de pêcher en plein milieu de la semaine. Un vendeur de pastèques debout derrière sa charrette bâchée d’une toile à rayures rouges et blanches ; un vendeur de journaux avec une besace en toile de jute en bandoulière, une casquette de travers sur la tête et qui mâche une chique de tabac (qu’il recrachera un peu plus tard) ; un vendeur de breloques regardant le Bosphore en se demandant si ce ne serait pas plus simple d’y balancer sa marchandise et lui avec ; un pickpocket, ou tout au moins un type qui traîne avec un air patibulaire ; sur le trottoir d’en face, un homme d’affaires qui n’a pas dû en faire de bonnes depuis longtemps à voir sa mine défaite, il est vêtu d’un complet bleu nuit, porte un chapeau et des chaussures à claques blanches ; deux femmes marchant côte à côte, probablement deux sœurs, étant donné leur ressemblance ; à dix pieds derrière elles, un cocu qui n’a pas l’air de se faire d’illusions ; un peu plus loin, un marin qui descend l’escalier vers la berge.

Et, puisque je vous parle de la berge, on y voit deux pontons flottants, où sont amarrées des barques colorées, certaines aux coques rayées de rouge indigo, d’autre de jaune jonquille. Un embarcadère où attendent cinq hommes, trois femmes et deux gamins.

La perspective de la ruelle qui file vers les hauteurs permet de discerner, si l’on y prête suffisamment attention, la devanture d’un fleuriste ; en enfilade, celle d’une papeterie, d’un bureau de tabac, d’un marchand de quatre saisons, d’une épicerie, et d’un magasin de café ; au-delà, la ruelle tourne et mes yeux ne voient plus.

Je vous épargne les variations de couleurs dans le ciel que je garde pour moi, vous les découvrirez sur la toile, quant au Bosphore, nous l’avons suffisamment contemplé ensemble pour que vous imaginiez les reflets de lumière qui apparaissent dans les tourbillons d’eau, à la poupe des vapeurs.

Au loin, la colline d’Üsküdar et ses maisons perchées que je détaillerai avec bien plus d’attention maintenant que j’apprends que vous allez y vivre ; les cônes des minarets ; les centaines de navires, chaloupes, yoles et cotres qui sillonnent la baie… Tout cela est un peu en désordre je vous le concède, mais j’espère avoir réussi haut la main mon examen de passage.

Je vous posterai donc cette lettre à la nouvelle adresse que vous m’avez indiquée, en espérant qu’elle vous parvienne dans ce quartier que je n’ai pas eu le privilège de visiter.

Votre dévoué

Daldry

P-S : Ne vous sentez pas obligée de transmettre mes salutations à Can, à sa tante non plus d’ailleurs. J’oubliais, il a plu lundi, mardi et jeudi, le temps fut mitigé mercredi, mais très ensoleillé vendredi…

Daldry,

Voici venus les derniers jours de mars. Je n’ai pas pu vous écrire la semaine dernière. Entre les journées passées dans l’atelier de l’artisan de Cihangir et les soirées dans le restaurant d’Üsküdar, il n’est pas rare que je m’endorme à peine allongée sur mon lit en regagnant mon studio. Je travaille désormais au restaurant tous les jours de la semaine. Vous seriez fier de moi, j’ai acquis une belle agilité dans le maniement des plats et des assiettes, je réussis à en porter jusqu’à trois sur chaque bras, sans trop de casse… Mama Can, c’est le nom qu’ici tout le monde donne à la tante de notre guide, est adorable avec moi. Si je mangeais tout ce qu’elle m’offre, je reviendrais à Londres grosse comme une outre.

Tous les matins, Can vient me chercher en bas de chez moi, et nous marchons jusqu’à l’embarcadère. La promenade dure quinze bonnes minutes, mais elle est agréable, sauf quand souffle le vent du nord. Ces dernières semaines, il faisait bien plus froid que lorsque vous étiez là.

La traversée du Bosphore est toujours un émerveillement. Je m’amuse chaque fois en pensant que je pars travailler en Europe et que je rentrerai le soir en Asie où je réside. À peine débarqués, nous prenons l’autobus, et quand nous sommes un peu en retard, ce qui arrive de temps en temps à cause de moi, je dépense ce que j’ai gagné la veille en pourboires en grimpant dans un dolmuş. C’est un peu plus cher qu’un ticket de bus, mais bien moins qu’une course en taxi.

Une fois à Cihangir, il nous faut encore gravir ses ruelles escarpées. Mes horaires étant assez réguliers, je croise souvent un cordonnier ambulant, au moment où il sort de sa maison, il porte à la taille un gros coffre en bois qui semble peser presque aussi lourd que lui. Nous nous saluons et il descend le coteau en chantant tandis que je le monte. Il y a aussi, quelques habitations plus loin, cette femme qui regarde partir ses deux enfants, depuis le pas de sa porte, cartables au dos ; elle les suit du regard jusqu’à ce qu’ils disparaissent au coin de la rue. Quand je passe près d’elle, elle me sourit et je sens dans ses yeux une inquiétude qui ne cessera qu’à la fin du jour, quand sa progéniture sera rentrée au nid.

J’ai sympathisé avec un épicier qui m’offre tous les matins, allez savoir pourquoi, un fruit que je dois choisir sur son étal. Il me dit que j’ai la peau trop blanche et que ses fruits sont bons pour ma santé. Je crois qu’il m’aime bien et c’est réciproque. À midi, quand l’artisan parfumeur rejoint sa femme, j’emmène Can dans cette petite épicerie et nous y achetons de quoi déjeuner. Nous nous asseyons tous les deux au milieu d’un ravissant cimetière de quartier, sur un banc en pierre à l’ombre d’un grand figuier et nous nous amusons à réinventer les vies passées de ceux qui dorment ici. Puis je retourne à l’atelier, l’artisan m’y a installé un orgue de fortune. J’ai pu de mon côté acheter tout le matériel dont j’avais besoin. J’avance dans mes recherches. Je travaille actuellement à recréer l’illusion de la poussière. Ne vous moquez pas de moi, elle est omniprésente dans mes souvenirs, et je lui trouve ici des odeurs de terre, de vieux murets, de chemins caillouteux, de sel, de boue où se mêlent les pourritures des bois morts. L’artisan m’enseigne quelques-unes de ses trouvailles. Une vraie complicité se crée entre nous. Et puis, quand vient le soir, Can et moi rentrons par le même chemin. Nous reprenons l’autobus, l’attente du vapeur sur le quai est souvent longue, surtout lorsqu’il fait froid, mais je me mêle à la foule des Stambouliotes et, chaque jour qui passe, j’ai l’impression grandissante d’en faire partie ; je ne sais pas pourquoi cela me grise autant, mais c’est le cas. Je vis au rythme de la ville, et j’y prends goût. Si j’ai convaincu Mama Can de me laisser venir désormais tous les soirs, c’est parce que cela me rend heureuse. J’aime zigzaguer au milieu des clients, entendre hurler le cuisinier parce que ses plats sont prêts et que je ne viens pas assez vite les enlever, j’aime les sourires complices des commis chaque fois que Mama Can tape dans ses mains pour faire taire son cuisinier de mari qui braille trop fort. Dès que le restaurant ferme, l’oncle de Can pousse son dernier hurlement de la soirée pour nous appeler en cuisine. Lorsque nous sommes tous assis autour de la grande table en bois, il y jette une nappe et nous sert un dîner qui vous ravirait. Ce sont là des petits moments de la vie que je mène ici et ces moments me rendent plus heureuse que je ne l’ai jamais été.

Читать дальше