— Вы бы подумали, Антон Степанович, правда, — вкрадчиво начал Рудольфович. — Здесь хорошее место. Рентабельность по известным причинам… сами понимаете. Цену хозяин не ломит. Сведу вас. Вы же состоятельный человек, Антон Степанович. И, знаете, я еще ведь о Сереже думаю… Ему очень здесь нравилось. Он почти уже все освоил. Вы бы, в самом деле, Антон Степанович, в память о Сереже…

Топилин молчал, разглядывая Боба. Привалило счастье заморышу. Глазки подкатил. Шерсть торчком.

— А как он будет на Брину взбираться? — перебил Топилин Рудольфовича.

— Что, простите?

— Я говорю, как он на Брину будет взбираться? Разве что с бордюра. А?

Рудольфович выглядел потерянным.

— Д-да, — ответил он. — С бордюра.

— Да. Как же еще.

Поначалу мутило. Но потом привык. Сосредоточился. И мутить перестало. Жить-то надо. А как же. Талантливый человек. Почти освоил. Производственные тонкости. С людьми сошелся. Вон какие портреты понаснимал — хрен кого узнаешь. Умел с ними общий язык находить. Уж здесь-то как не найти? Когда такой учитель — с чистым тургеневским. Подался. Чего б не податься. Талантливый человек податлив во всем.

«Евгеньич, — говорил Сережа, хмуря бровь. — Вы бы наконец наладили обзвон клиентов. Чтобы всё заблаговременно, чтобы можно было спокойно планировать. А то они звонят, когда им приспичит. Позавчерашний день, Евгеньич! И когда наконец вы соберете коллектив? Когда в последний раз собрание проводили? Только не нужно опять про завалы. Нормальный график, в выходные никто не работал».

— Слушайте, вы бы не подпускали его к Брине, — сказал Топилин, указывая на Боба.

Умолкший Рудольфович напряженно что-то обдумывал.

— Нет, правда. Наплодят ублюдков.

Топилин подошел к Бобу, который так и стоял с высунутым языком над флегматичной ирландкой, наклонился и, схватив его за вздыбленный страстью загривок, швырнул с размаху в сторону ворот. Не издав ни звука, Боб пролетел над двором, уверенно приземлился на четыре лапы и в несколько упругих рывков унесся прочь. Будто только того и ждал. Даже в преддверии счастья не оставляла его мучительная уверенность: не бывать, не бывать, не бывать…

— Я пойду, дражайший Иван Рудольфович, — сказал Топилин, сунув руки в карманы и оглядев похожий на обрубок гусеницы дом. — С наступающим.

Ночью туман загустеет, прижмется к земле. Чуть подморозит — и все вокруг затянет ледяной кожицей — каждый пупырь, каждую щелку. Ни ездить, ни ходить. Одни аномалии сгоняют с насиженных мест, грохочут, буянят, заставляют искать пятый угол. Но эта сама себе тихенький пятый угол, и можно не суетиться и с полным резоном ждать, пока распогодится.

Топилин лежал под тремя одеялами, опустошенный и маленький, пытаясь заснуть. Нужно было позвонить маме, расспросить о Зинаиде. Но делать этого не хотелось — а мама на такие вещи не обижалась.

Кто-то напевал снаружи. Мычал, вернее, — неразборчиво, но с чувством. И метла знай себе: ширь-ширь, ширь-ширь. Больше некому — сосед Сёма. Затянул себе под нос про родные просторы, пока марафет во дворе наводит.

Топилин долго терпел его мелодичный мык, но потом все же вылез из-под одеял, выглянул в окно. Так и есть, Сёма — расчищает от стылой грязи дорожки.

Он надеялся отлежаться. Подождать, пока Сёма закончит, уйдет в дом. Но мочевой пузырь протрубил подъем, пришлось вставать и бежать во двор.

— Я уж думал уходить, — приветливо крикнул сосед, когда он трусил мимо него к сортиру.

Топилин отмахнулся — мол, погоди, не до тебя.

Вернувшись, сполоснул пальцы в бочке, вытер об зад лыжных штанов, потом под мышками, о свитер. Подошел. Пожали руки над забором. У Сёмы ладонь большая, жесткая. Будто корягу пожимаешь.

Туман растекался, казалось, совсем невысоко над крышами. Было тихо. Только в глубине поселка, из какого-то преждевременно загулявшего дома, доносилась музыка — гнусавый, надрывно кривляющийся шансон.

— С Сережей не созванивались, нет?

— Нет.

— На Новый год-то будете созваниваться? Поздравить там друг друга…

— Будем, конечно.

— Ты ж не забудь про меня сказать.

— Скажу, базара нет. Помню.

Топилин смотрел на соседа и думал: «Вот если вникнуть, человек-то, скорей всего, положительный… Наверняка не лодырь и вряд ли мерзавец. И чем так уж плохи наши с Сёмой куркульские добродетели? Да ничем. Ну ничем абсолютно. И Аверкампу наверняка бы понравились, пустил бы нас покататься по своему меланхолическому льду… А ведь нервирует, гад, до основания!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

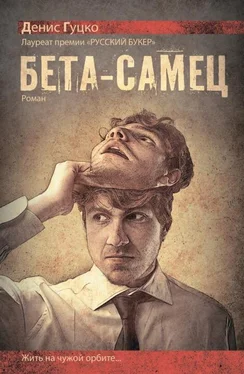

Купить книгу