Wenn man sich seinen eigenen Tod nur oft genug vor Augen führe, behaupteten seine Lieblingsphilosophen, die Stoiker, könne er einen nicht mehr überraschen und verliere seinen Schrecken. Wenn man auf ihn vorbereitet sei, könne man ohne Furcht vor ihm leben. Doch Montaigne stellte fest, dass das genaue Gegenteil stimmte. Je eindringlicher er sich vor Augen hielt, was ihm oder seinen Freunden alles zustoßen konnte, desto unruhiger wurde er. Selbst wenn es ihm für einen flüchtigen Augenblick gelang, den Gedanken abstrakt zu akzeptieren, so konnte er sich doch niemals konkret an ihn gewöhnen. Seinen Geist beherrschten Bilder von Verletzungen und Fieberkrankheiten, von Menschen, die an seinem Sterbebett weinten, und von der «Berührung durch eine vertraute Hand», die sich zum Abschied auf seine Stirn legte. Er stellte sich vor, wie sich die Welt um die Lücke schloss, die sein Tod gerissen hatte; wie seine Kleider zusammengesucht und unter seinen Freunden und Bediensteten verteilt wurden. Diese Gedanken waren keine Befreiung, sie nahmen ihn gefangen.

Zum Glück gelang es Montaigne, sich im Alter zwischen vierzig und fünfzig davon zu lösen, und er wurde heiter und unbeschwert. Jetzt konnte er leichte, lebensbejahende Essais schreiben, und seine Todesbesessenheit verschwand. Wie stark sie gewesen war, wissen wir nur, weil sein Buch davon erzählt. Doch jetzt lehnte er es ab, sich über irgendetwas den Kopf zu zerbrechen. Das Sterben «geht ja im Nu vorbei», schrieb er in einem seiner letzten Einträge zu den Essais . Es lohne sich nicht, sich deshalb zu ängstigen. Einst der trübsinnigste unter seinen Freunden, wurde er jetzt, in mittleren Jahren, zu deren sorglosestem und zu einem Meister der Lebenskunst. Kuriert hatte ihn eine dramatische Todeserfahrung, gefolgt von einer Midlife Crisis, die ihm den Anstoß gab, seine Essais zu schreiben.

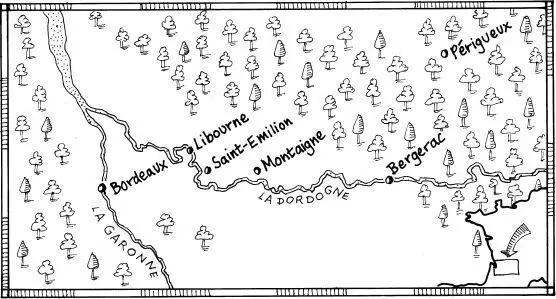

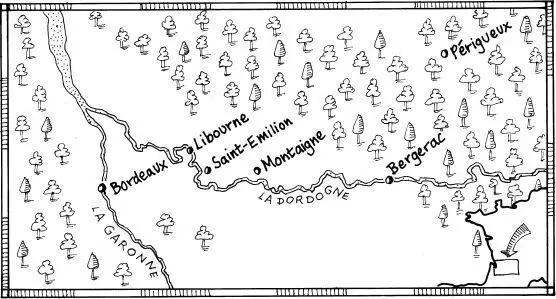

Die französischen Regionen Dordogne und Périgord

Diese Todeserfahrung machte Montaigne 1569 oder Anfang 1570 — das genaue Datum ist unbekannt — bei einem Ausritt zu Pferd. Normalerweise zerstreute ein Ausritt seine Ängste und weitete ihm das Herz. Er war etwa sechsunddreißig Jahre alt und hatte das Gefühl, vielem entfliehen zu müssen. Nach dem Tod seines Vaters hatte er die alleinige Verantwortung für das Schloss und das Landgut der Familie in der Dordogne zu tragen, einer schönen Gegend, damals wie heute, mit Weinbergen, sanften Hügeln, Dörfern und Wäldern. Doch Montaigne empfand diese Verantwortung als eine schwere Last. Ständig musste er Entscheidungen treffen, ständig war jemand unzufrieden mit seinen Anordnungen. Doch er war der seigneur und hatte sich um alles zu kümmern.

Wenigstens war es nicht schwierig, sich dem zu entziehen. Seit seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr arbeitete Montaigne als Gerichtsrat im parlement oder Parlament (dem obersten Gerichtshof für Straf- und Zivilsachen, der auch Verwaltungsbefugnisse hatte) der Regionalhauptstadt Bordeaux fünfundvierzig Kilometer entfernt, und für eine Reise dorthin gab es immer einen Grund. Auch die auf verschiedene Parzellen verstreuten ausgedehnten Weinberge im Besitz der Familie mussten gelegentlich aufgesucht werden. Ab und zu schaute Montaigne auch bei den Bewohnern der umliegenden Schlösser vorbei, mit denen es galt, eine gutnachbarschaftliche Beziehung zu pflegen. Alles war ein willkommener Vorwand für einen Ausritt durch die Wälder an einem sonnigen Tag.

Bei solchen Ausritten konnte Montaigne seine Gedanken schweifen lassen, auch wenn er stets von Bediensteten und Bekannten begleitet wurde: Im 16. Jahrhundert war kaum jemand allein unterwegs. Aber Montaigne konnte seinem Pferd die Sporen geben, um langweiligen Gesprächen zu entfliehen und seinen Tagträumen nachzuhängen. Er konnte beobachten, wie das Licht durch die Baumkronen fiel. Stimmte es tatsächlich, fragte er sich dann vielleicht, dass das Sperma des Mannes ein Ausfluss des Marks der Wirbelsäule war, wie Platon behauptete? Konnte ein kleiner Fisch wirklich so stark sein, dass er jedes Schiff, an dem er sich festsaugte, zum Stillstand brachte? Und was war mit dem erstaunlichen Vorfall, den er kürzlich zu Hause beobachtet hatte, als eine Katze den Vogel auf einem Baum so lange anstarrte, bis sich der Vogel wie tot in ihre Krallen fallen ließ? Was für eine Macht ging von der Katze aus? Solche Spekulationen nahmen Montaigne manchmal so sehr gefangen, dass er nicht auf den Weg achtete oder auf das, was seine Begleiter taten.

Bei einer dieser Gelegenheiten ritt er mit einer Gruppe, fast allesamt Bedienstete seines Landguts, gemächlich durch den Wald, etwa eine Wegstunde von seinem Schloss entfernt. Es war kein beschwerlicher Ausritt, weshalb er ein fügsames, aber nicht besonders kräftiges Pferd gewählt hatte. Er trug wie gewöhnlich eine Reithose, Hemd, Wams und wahrscheinlich einen Umhang. Er hatte den Degen an seiner Seite, von dem sich ein Adliger niemals trennte, aber keinen Brustpanzer oder sonst irgendeinen Schutz, obwohl außerhalb des Schlosses stets Gefahren lauerten. Straßenräuber waren nichts Ungewöhnliches, und in jener kurzen Zeitspanne zwischen zwei Bürgerkriegen befand sich Frankreich in einem recht- und gesetzlosen Zustand. Marodierende Soldaten, die in Friedenszeiten wie dieser keinen Sold erhielten, zogen beutehungrig übers Land. Trotz seiner Todesfurcht blieb Montaigne solchen Gefahren gegenüber in der Regel gelassen. Er schreckte nicht vor jedem Fremden zurück wie andere oder zuckte bei unbekannten Geräuschen im Wald zusammen. Doch von der allgemeinen Anspannung konnte wohl auch er sich nicht ganz befreien, denn als er plötzlich von hinten ein schweres Gewicht auf sich stürzen spürte, war sein erster Gedanke, dass er angegriffen worden sei. Es war, als hätte jemand mit einer Arkebuse, dem Gewehr jener Zeit, auf ihn geschossen.

Sein Pferd wurde zu Boden gerissen, und Montaigne flog in hohem Bogen durch die Luft, schlug ein paar Meter entfernt hart auf die Erde und verlor augenblicklich das Bewusstsein.

Da lag nun mein Pferd gänzlich betäubt der Länge nach hingestreckt, ich zehn, zwölf Schritte davon entfernt, wie tot, rücklings, das Gesicht rundum voller Blutergüsse und zerschunden, mein Degen, den ich in der Hand gehalten hatte, mehr als zehn Schritte weiter weg, mein Gurt zerfetzt, und in mir kein Gefühl mehr, keine Regung: ein Holzklotz.

Den Gedanken, er habe eine Arkebusenkugel in den Kopf bekommen, hatte er erst später. In Wirklichkeit war keine Waffe im Spiel. Einer von Montaignes Leuten, ein muskulöser Kerl, der hinter ihm ritt, hatte sein kräftiges Pferd zu vollem Galopp angetrieben, um «den Wagemutigen zu spielen und sich gegenüber seinen Gefährten hervorzutun», wie Montaigne vermutete. Er bemerkte Montaigne nicht oder schätzte die Breite des Weges falsch ein und glaubte, er käme seitlich vorbei. Stattdessen stürzte er «einem Koloss gleich auf mich kleinen Reiter auf dem kleinen Pferd».

Die anderen Reiter hielten bestürzt an. Montaignes Bedienstete stiegen ab und versuchten, ihn wiederzubeleben, aber er blieb bewusstlos. Sie hoben ihn auf und versuchten, seinen erschlafften Körper ins Schloss zurückzutragen. Unterwegs kam Montaigne wieder zu sich. Sein erster Gedanke war, er sei am Kopf getroffen worden (worin ihn die Bewusstlosigkeit bestätigte). Aber er begann auch zu husten, als hätte er einen Schlag auf die Brust bekommen. Als seine Bediensteten ihn nach Luft ringen sahen, stellten sie ihn auf die Füße und schleppten ihn so nach Hause. Mehrmals erbrach er einen Klumpen Blut — ein alarmierendes Symptom, aber das Husten und das Blutspucken hielten ihn wach.

Als sie sich dem Schloss näherten, gewann er zwar mehr und mehr sein Bewusstsein wieder, fühlte sich aber immer noch eher, als würde er in den Tod hinübergleiten, statt ins Leben zurückzufinden. Er sah alles verschwommen und nahm kaum das Tageslicht wahr. Zwar hatte er durchaus ein Gefühl für seinen Körper, aber es war eher unangenehm. Seine Kleider waren mit erbrochenem Blut verschmiert. Der Gedanke an die Arkebuse tauchte kurz auf, bevor Montaigne wieder wegdämmerte.

Читать дальше